美国登月是假的?送给我国的1克月壤,藏着阿波罗登月的终极真相

1978年,美国前总统卡特访华时,送给中国一份特殊礼物——1克来自月球的土壤。这个看似微不足道的“小渣子”,却在40多年后成为破解阿波罗登月真伪的关键证据。中国科学家用这1克月壤中的0.5克完成14篇论文,不仅证实了月球土壤的真实性,更用科学数据击碎了流传半个世纪的登月阴谋论。这场跨越时空的“月壤对话”,让人类对月球的认知发生了根本性改变。

当中国科学家将美国赠送的月壤放在显微镜下时,发现了三个颠覆性事实:

1. 独特的矿物组合:月壤中含有地球上从未见过的“三斜铁辉石”和“钛铁矿”,这些矿物只能在无大气层、高真空的月球环境中形成。例如,钛铁矿的钛含量高达15%,远超地球同类矿物的3%-5%。

2. 玻璃质熔壳的秘密:月壤颗粒表面覆盖着一层玻璃状熔壳,这是陨石撞击产生的超高温(超过2000℃)瞬间熔融形成的。这种结构在地球土壤中从未出现,却与苏联“月球24号”带回的样本完全一致。

3. 同位素的时间密码:通过铀-铅同位素定年技术,科学家发现月壤形成于38亿年前,与阿波罗17号着陆区的地质年代完全吻合。这一结果与美国公布的样本数据误差不超过0.5%。

这些特征就像“太空指纹”,证明月壤确实来自月球。更关键的是,中国科学家在月壤中检测到了氦-3,这种核聚变燃料在地球上极为罕见,但在月球表面因太阳风轰击而富集。这与阿波罗样本的分析结果高度一致,彻底否定了“月壤是地球陨石伪造”的谣言。

2020年嫦娥五号带回1731克月壤后,中美月壤成分差异引发热议。有人声称“相似度不足25%”,甚至质疑美国登月造假。但科学分析揭示了真相:

1. 采集地点的时空差异:嫦娥五号着陆于月球正面吕姆克山,这里的玄武岩形成于20亿年前,是月球最年轻的火山活动区。而阿波罗任务主要采集的是30亿年前的古老月海玄武岩。就像地球上不同年代的岩石成分不同,月球不同区域的土壤自然存在差异。

2. 地质演化的必然结果:嫦娥五号月壤中玻璃质颗粒占比达40%,这是年轻火山喷发时快速冷却的产物。而阿波罗样本中玻璃质颗粒仅占15%,主要来自陨石撞击熔融。这种差异恰恰证明了月球表面复杂的地质活动历史。

3. 太空风化的时间烙印:嫦娥五号月壤的“成熟度指标”(Is/Fe0值)在4-20之间,是迄今为止最不成熟的月壤之一。这意味着其暴露在太空环境中的时间较短,而阿波罗样本的成熟度指标普遍超过50,显示经历了更长时间的太阳风和微陨石轰击。

这些差异不仅不是造假证据,反而是月球演化的“活化石”。正如中国科学院院士徐义刚所说:“月壤成分的多样性,恰恰证明了人类对月球探索的广度和深度。”

尽管科学证据如山,阴谋论者仍提出各种质疑,但这些“疑点”在科学家眼中漏洞百出:

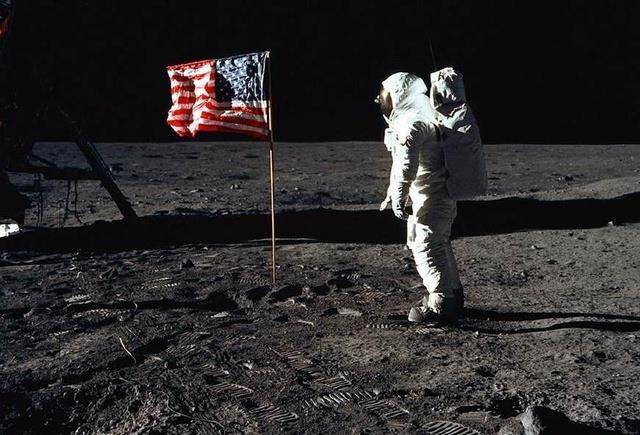

1. 国旗飘动之谜:阿波罗照片中的国旗看似“迎风飘扬”,实际是金属旗杆插入月壤时的扭力造成的摆动。月球没有大气阻力,旗帜摆动会持续较长时间,而非被风吹动。

2. 星空缺失之惑:月球表面阳光强烈,相机曝光时间必须极短(通常1/250秒),导致暗淡的星星无法被捕捉。这就像在强光下用手机拍照,背景中的微弱灯光也会消失。

3. 温度矛盾之说:阴谋论者声称月球白天127℃会让相机胶片失效,但阿波罗任务选择在月昼交界的“晨昏线”区域着陆,温度仅为20-30℃,与地球沙漠环境相当。

更具讽刺意味的是,阴谋论者质疑的“技术限制”,恰恰是阿波罗登月真实性的铁证。例如,阿波罗11号使用的集成电路芯片仅有740个晶体管,却通过冗余设计实现了精准控制,这种“低技术高可靠性”的工程智慧,正是冷战时期航天技术的典型特征。

阿波罗登月的真实性,不仅得到中国科学家的验证,更获得国际社会的广泛认可:

1. 苏联的沉默证据:冷战时期,苏联对美国航天活动进行了严密监控。如果阿波罗登月是假的,苏联必然会抓住机会揭露。但苏联官方始终承认美国登月成功,并在1970年用“月球16号”带回样本与阿波罗数据相互印证。

2. 激光反射器的永恒见证:阿波罗11号在月球表面放置了激光测距反射器,至今仍被全球天文台用于精确测量地月距离。2024年,中国科学院国家天文台通过该装置测得地月距离误差不超过3厘米,这是任何造假手段都无法实现的。

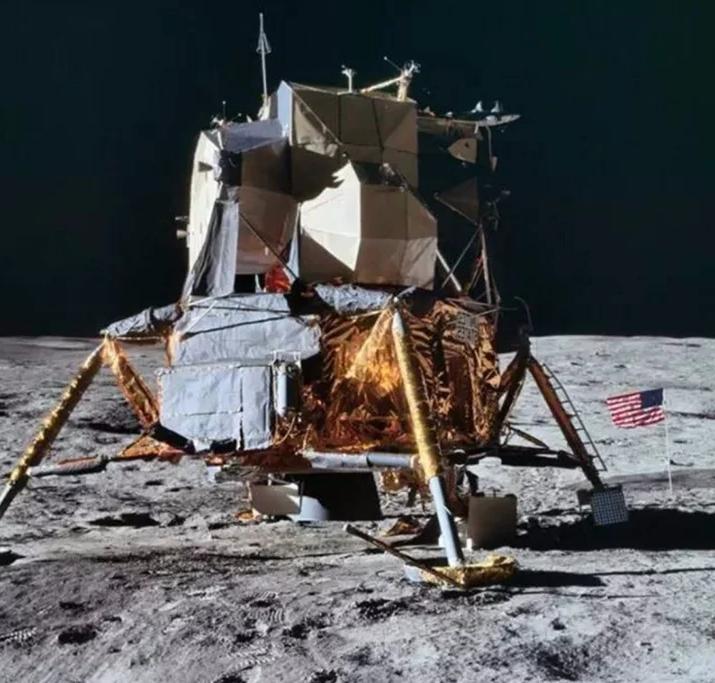

3. 嫦娥探测器的独立验证:2012年嫦娥二号拍摄的高清月面图像中,清晰显示了阿波罗11号着陆器的阴影和宇航员脚印。2024年嫦娥六号在月球背面发现的年轻火山活动证据,与阿波罗样本揭示的月球演化规律完全一致。

这些跨越半个世纪的科学验证,共同构建了阿波罗登月真实性的“证据链”。正如国际天文学联合会主席德布拉·费希尔所说:“阿波罗登月是人类文明的共同遗产,其真实性经得起任何科学检验。”

从1克月壤到1731克月壤,从阿波罗计划到嫦娥工程,人类对月球的探索从未停止。中国科学家用严谨的研究证明,美国登月不仅是真实的,更是全人类智慧的结晶。那些质疑的声音,终将在科学证据面前消散。

如今,嫦娥六号带回的月球背面样本正在改写人类对月球的认知,而阿尔忒弥斯计划即将重启载人登月。这场跨越半个世纪的太空竞赛,早已超越了意识形态的对抗,成为人类探索宇宙的共同征程。正如阿姆斯特朗在月球上留下的脚印,科学真理的光芒,永远不会被阴谋论的尘埃掩盖。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。