李秀成供词为啥到1963年才敢公布?如果过早公布,曾国藩恐遭灭门

历史中存在着众多难以解释的谜团和悬案。这些事件往往缺乏明确的证据或记录,导致其真相至今仍扑朔迷离。无论是古代还是近代,许多重大历史事件背后都隐藏着未解之谜。这些谜团的存在,不仅让历史学家们头疼,也激发了无数人的好奇心和探索欲。尽管经过多年的研究和推测,许多问题依然没有确切的答案。这些未解之谜的存在,提醒着我们历史的复杂性和人类认知的局限性。

历史人物的形象往往会随着时代的变迁而发生显著变化。不同时期的人们,基于各自的社会地位、掌握的历史证据以及考古发现,对同一历史人物的看法可能大相径庭。这种评价的差异,既反映了历史研究的复杂性,也展现了人们对历史人物认知的多样性。随着时间的推移,新的史料和考古成果不断涌现,使得我们对历史人物的理解更加全面和深入,但也可能导致评价上的分歧。因此,对历史人物的评价并非一成不变,而是随着历史研究的发展而不断演变。

到了魏晋南北朝,桓温在蜀地偶然发现了姜维写给刘禅的一封密信。信中提到“请陛下暂时忍耐屈辱,我将尽力挽救国家,让天下重见光明”。这句话让人们对姜维的看法发生了巨大转变。

近代历史中,太平天国的李秀成同样是个让人议论纷纷的角色。他的所作所为常常引发不同看法,评价也褒贬不一。有人认为他是英勇的将领,为太平天国立下汗马功劳;也有人指责他在关键时刻决策失误,影响了整个运动的走向。无论从哪个角度看,李秀成的一生都充满了复杂的色彩,成为了后人研究太平天国历史时无法绕开的重要人物。他的故事不仅反映了那个时代的动荡与矛盾,也展现了个人在历史洪流中的挣扎与选择。

【李秀成的供词】

1864年6月,由曾国藩指挥的湘军成功攻占了太平天国的都城天京,这一事件直接导致了太平天国统治的终结。

湘军副帅曾国荃成功捕获了太平天国驻守天京的最后一位重要将领李秀成。事成之后,曾国荃立即骑马赶往曾国藩的住所,急切地向兄长报告:“大哥,李秀成已经被我们拿下了。”

听到这个消息,曾国藩露出了欣慰的笑容,他随即表示:“只要把李秀成押送到北京,朝廷就可以彻底放心了。”

在微弱的月光下,曾国藩提着灯笼,跟随仆人走进漆黑一片的监狱,最终见到了头发散乱的李秀成。

历史上并未详细记录两人的谈话内容。

一些学者提出观点,认为李秀成可能效仿姜维的策略,试图说服曾国藩脱离清廷统治,自立为王,发动反清起义。这种推测基于李秀成在太平天国运动后期的处境与决策,暗示他可能希望通过联合曾国藩的力量,推翻清政府的统治。这种设想虽无确凿史料佐证,但反映了当时复杂的历史局势与个人抉择。

李秀成最初表面协助曾国藩,实则等待机会,聚集原先的部下,意图复兴太平天国。

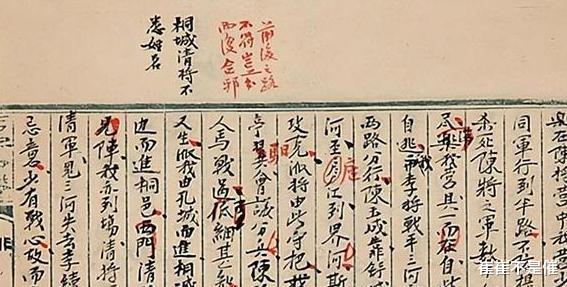

在审讯结束后,李秀成索要了书写工具,撰写了一份详细记录太平天国兴衰历程的自述。这份文件后来被世人称作《李秀成亲笔供词》。他通过这份供词,完整地描述了太平天国从创立到覆灭的全过程,为后人研究这段历史提供了宝贵的第一手资料。

李秀成被清政府处决后,曾国藩将他的口供抄录了一份,呈交给朝廷。

在获得清朝统治者的批准后,这份供词被正式公开刊印发行。

令人费解的是,曾国藩并未公开这份文件,而是将其悄悄存放在富厚堂的私人藏书楼中。

几十年光阴转瞬即逝,政权更迭频繁,国民党在战事中失利后撤退至台湾,而曾国藩的后人则将那份供词的原件一同带到了台湾。

整整一个世纪,这份原始供词就像被施了魔法的公主,静静地躺在阁楼的角落里,从未向世人展示过它的真实面貌。

由于原始供词未公开,民间便根据已刊印的内容进行各种改编,衍生出多个版本。其中最具代表性的包括:曾国藩最初提交的官方报告“呈奏本”、英国前海关总税务司李泰国在《华北先驱》上连载的“李译本”,以及1951年由著名太平天国史学家罗尔纲整理的“罗抄本”。这些版本各有特色,反映了不同时期和视角下的历史解读。

李秀成的供词还引发了史学界长达百年的争论,焦点在于这份供词的真实性。

部分学者质疑相关口供的真实性,认为这些记录是后人杜撰的虚构内容。他们提出,缺乏确凿的历史证据支持这些供词的存在,很可能是后人为了某种目的而刻意编造的。这些学者主张,应该以更严谨的态度对待历史资料,避免将未经证实的传闻当作史实。

1962年,台湾方面公布了相关原件,这才让围绕供词真实性的长期争议画上了句号。

这一年,曾国藩的后代曾宝荪和曾约农在台湾居住时,从家中找出了供词的原件。

台湾世界书局为了还原历史真相,特意邀请杨家骆教授参与项目。他们以李秀成供词的原稿为基础,采用与原版相同的纸张规格和尺寸,精心影印出版了《李秀成亲供手迹》。这一举措首次将供词完整呈现给公众,消除了人们对李秀成临终前是否留下供词的疑虑,证实了这一历史事实的真实性。

这份手稿的每一页都留下了曾国藩的亲笔注释,包括对文字和标点的修改。整本书共有74页,每一页都保持了原始的颜色和状态。

据传李秀成之所以同意撰写供状,很大程度上得益于曾国藩的心理战术奏效。在曾国藩的策略影响下,李秀成的态度发生了转变,最终表示"愿意将所知情况全盘托出"。

在李秀成被处决前的九天里,他奋笔疾书,共写下超过三万六千字的文稿。

李秀成去世后,曾国藩迅速指示手下幕僚整理其供词。这些供词被分配给八九个人同时抄录,最终完成了130页的内容,每页包含216字,随后装订成册。

第二天,曾国藩安排专人负责,将文件安全送达北京。

李秀成的自述为何要等到1960年代才被公开?这个问题的答案与当时的历史背景密切相关。在晚清时期,清政府为了维护自身统治,选择将这份重要文件封存。此后,随着政权更迭和社会动荡,这份供词一直未能得到妥善处理。直到新中国成立后,随着历史研究的深入和档案整理工作的开展,这份珍贵的史料才得以重见天日。其公布不仅填补了太平天国研究的重要空白,也为后人了解这段历史提供了第一手资料。这一过程反映了历史档案整理的复杂性和重要性,也体现了历史真相最终会水落石出的必然规律。

这正是曾国藩深思熟虑的策略所在。

提前泄露消息可能导致曾国藩家族面临灭顶之灾。

【曾国藩的心机】

曾国藩在统领湘军时展现出了卓越的政治才能。作为湘军的最高指挥官,他在处理军政事务方面表现出色,充分展现了其政治智慧与领导能力。曾国藩的政治素养在湘军的组织与管理中得到了充分体现,使其成为一位杰出的军事领袖。

曾国藩深谙权谋之道,他非常明白供词在案件中的关键作用。出于策略考虑,他会根据具体情况对供词内容进行有选择的修改和调整。这种处理方式体现了他作为一位政治家的精明与老练。

曾国藩一拿到供词,首先做的就是仔细分析,看看怎么利用这份材料给自己和湘军带来好处,同时避免它可能带来的麻烦。他得确保这份供词不会损害到自己家族和军队的声誉。

关于太平天国领导人洪秀全的死亡原因,一直是历史研究中的重要话题。作为太平天国的核心人物,洪秀全的离世对这场运动的走向产生了重大影响。有关他的死因,存在多种说法和争议。部分史料记载他因病去世,也有观点认为他可能是自杀身亡。值得注意的是,在太平天国后期,洪秀全的身体状况确实每况愈下,加之天京被清军围困,内外交困的局面可能加剧了他的健康问题。无论具体死因如何,洪秀全的去世标志着太平天国运动进入了最后阶段,这场持续十余年的农民起义也由此走向终结。

根据原始记录显示:“当时天王的病情已经非常严重,但他坚持不接受任何药物治疗,任由病情发展,即使状况恶化也拒绝服药。”

在洪秀全晚年,他的行为似乎表现出一种消极懈怠的态度。

战局失利导致政权岌岌可危,洪秀全为此忧心忡忡。

此外,洪秀全身患重疾,却对自身健康毫不在意,完全放弃了治疗。他不仅不遵医嘱,还坚决不肯吃药,任由疾病不断恶化。

然而,为了博取朝廷的赏识,曾国藩在同治三年六月二十日向皇帝呈递的奏折中声称:“洪秀全在清军猛烈进攻之际,选择服毒自尽。”

为增强叙事的说服力,曾国藩在农历七月初七处决了李秀成,随后向朝廷呈递奏章,虚构了太平天国王宫内的细节,声称"洪秀全因清军攻势猛烈,心灰意冷,最终服毒自尽"。这一做法旨在强化官方对太平天国覆灭的解释,为清廷镇压行动提供更充分的理由。

接下来要谈的是李秀成被捕的情况。

李秀成独自一人逃到了天京城东南的一片荒山上,身上带着不少珍贵的珠宝,却被上山砍柴的村民认了出来。

村民们觊觎李秀成随身携带的贵重物品,企图据为己有。然而,在瓜分这些财物时,他们因利益分配问题产生了激烈冲突。

李秀成最终被捕获,随后被移交给了曾国荃。

对此,曾国藩同样做出了调整。

他在初稿上用红笔删掉了“是以被两个村民”这几个字,把“获拿”的顺序调换了一下,改成了“遂被曾帅官兵拿获”。

李秀成被捕的功绩顺理成章地归功于曾氏兄弟,这进一步提升了他们的声望。

李秀成护送幼天王突围离开天京的具体时间点成为第三个关键问题。当时天京城防已被攻破,李秀成在危急时刻承担起保护幼天王的重任,选择从城墙缺口处突围。这一时间节点的确定对于还原历史细节具有重要意义,关系到对太平天国末期局势的准确理解。历史研究者们对此进行了多方考证,试图厘清这一重要时刻的具体时间线索。

根据李秀成的记录,当天临近夜晚,他开始思考应对策略……

深夜时分,形势危急,他们别无选择,只能冒险突围。在九帅的掩护下,众人拼死冲过城墙,最终成功逃出关口。君臣同心协力,不惜性命,终于脱离了险境。

曾国藩只是轻描淡写地提笔一改,把“初”换成了“四”,于是“初更”就变成了“四更”。这里提到的“初更”通常指的是晚上7点到8点那段时间。

夜幕初降,太平军便发动了突围。此时,湘军已将天京重重包围。若太平军在此刻成功突围,曾国藩在围剿行动中的失误便会暴露无遗。

考虑到实际情况,曾国藩决定把行动时间调整到凌晨一点,这样可以减少将领们承担的压力。

曾国藩最终修改了太平天国“十误”中的最后一条错误。

李秀成在文稿中提到:政策制定缺乏系统性。他深感遗憾,认为太平天国的施政方针未能结合实际情况,最终导致全面失败。曾国藩审阅时,用红笔将整段内容删除。

李秀成原本讨论的是政治层面的策略,但经过曾国藩的修改后,整件事的责任完全被推到了军事决策的失误上。

这次调整不仅粉饰了曾国藩长期未能攻克天京的失利,还将李鸿章拿下江苏和左宗棠夺取浙江的部分功绩揽为己有。

这些调整,虽然可能涉及对上级的欺骗,但归根结底只是为了将功劳据为己有。

即便如实汇报,最多只会面临纪律处罚,不至于招致家族覆灭的严重后果。

更为重要的是,李秀成在《自述》结尾部分提出了一个大胆的建议,他劝说曾国藩脱离清朝,自立为王,彻底推翻清廷政权。正是由于这一敏感内容的存在,曾国藩才决定销毁原稿第74页之后的部分,以消除这一极具颠覆性的提议。

李秀成非常清楚中国历史上那些掌握实权的大臣,像曹操取代汉朝自己称帝,赵匡胤通过兵变穿上龙袍成为皇帝。当时的清朝政府已经腐败到极点,那些满族贵族根本不值一提。

曾国藩的身份则截然不同,他不仅是掌握兵权的地方实权派,更在儒学领域占据重要地位。作为湘军统帅,他拥有强大的军事力量,同时又是儒家思想的代表人物。这种双重身份使他在晚清政坛上具有特殊影响力。

曾国藩与清廷的关系并非表面那般和谐,双方存在深层次的冲突。尽管表面上维持着君臣之礼,但彼此间的矛盾始终未能化解。这种矛盾并非源于个人恩怨,而是源于双方在权力分配、政策执行等方面的分歧。曾国藩作为地方重臣,手握实权,而清廷则试图加强中央集权,双方的利益诉求存在明显差异。这种矛盾不仅体现在日常政务处理中,更在重大决策时显露无疑。尽管双方都试图维持表面的和谐,但内在的矛盾始终难以调和,成为影响当时政局的重要因素。

清政府一方面需要借助曾国藩的力量来平定太平天国,另一方面又担心他在地方上的势力过于强大。

根据曾国藩家族流传的说法,李秀成曾试图说服曾国藩称帝,但曾国藩拒绝了这一提议。这一历史细节清晰地反映了曾国藩的政治立场和态度。

1936年,研究清史的学者孟森曾提及这一传闻。

曾国荃曾向兄长曾国藩提议夺取帝位,这一建议让曾国藩陷入了深深的犹豫之中。他整夜辗转反侧,无法做出决定。

次日清晨,曾国藩回应道:“对方对我们态度友善,我们怎能做出这样的事?”

假设曾国藩在供词中如实记录了李秀成劝他谋反的内容,他的结局很可能就是“兔死狗烹”。历史上,统治者往往在功成之后铲除功臣,曾国藩若将此事公之于众,势必招致清廷的猜忌,最终难逃被清算的命运。这种结局在封建王朝中并不罕见,尤其是涉及谋反这种敏感话题时,统治者绝不会容忍任何潜在威胁的存在。曾国藩深知其中利害,因此选择了隐瞒此事,以保全自身。

曾国藩去世后,清政府一直持续到1912年才结束。在这段时间里,与曾国藩相关的供词被严格保密,不得公开。如果有人在1912年之前泄露这些内容,将会给整个家族带来严重的灾难。因此,相关文件一直被严密保管,直到清王朝灭亡后才得以解封。

即使在抗日战争期间,曾家的后代也无法公开身份。

当时清朝已经失尽人心,我的先辈们却还在为这个腐朽的朝廷效力。他们既没有勇气揭竿而起,反而阻碍了中国走向现代化的步伐。这种选择不仅没能挽救清廷的颓势,还拖累了整个国家的发展进程。在那个动荡的年代,他们的所作所为,无疑成为了历史进步的绊脚石。

【结语:】

曾国藩在处理供词时展现了他老练的政治手腕。他通过巧妙操作,既保全了家族声誉,又利用供词凸显了湘军的功绩,同时庇护了手下官员。这种一举多得的策略,充分体现了他作为一位经验丰富的政治家的精明与智慧。

他确实是个极其精明的政治人物,但问题在于,这家伙缺乏大局观,只关心自己的那点利益,本质上就是为权贵阶层服务的。他的所作所为,完全是为了维护既得利益集团,根本没有考虑过更广泛的社会责任。这种狭隘的思维模式,注定了他只能成为特定阶级的代言人,而不是真正为人民谋福祉的政治家。他的政治智慧,全用在了如何巩固自身地位和扩大个人影响力上,而不是推动社会的整体进步。这种短视的政治理念,最终限制了他的历史地位,使他无法成为真正伟大的领袖。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。