电池新规不让起火?你们都被媒体骗了!

“新国标实施了,电动车就不会着火了?”这话听起来有点玄乎。工信部最近发布的GB 38031-2025《电动汽车用动力蓄电池安全要求》,确实火了一把,有人激动地奔走相告:“这下电动车安全了!”也有人皱眉嘀咕:“真的假的?别又是纸上谈兵。”

咱先别急下结论,新规到底改了啥?效果有多大?我今天就用大白话,掰开了揉碎了跟你唠唠。

新规到底严不严?

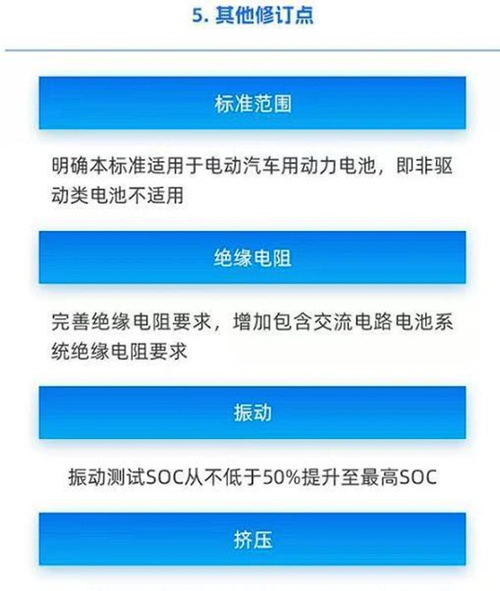

先说说这次新国标都改了什么。相比2020年的旧规,这次重点加了三个项目:《热扩散》、《快充循环后安全》、《底部撞击》。我给您翻译翻译,这些拗口的专业名词到底是啥意思。

热扩散——以前只要求电池在起火前5分钟给警示,现在改成电池2小时内不起火、不爆炸,连烟都不能呛着人。这标准看着挺唬人吧?不过注意,这是在实验室环境下,模拟极端情况下的表现。

快充循环后安全——针对那些15分钟充80%电的超快充车型,连续快充300次后,短路测试也得符合热扩散标准。简单说,就是让你猛充猛跑,电池还能扛得住。

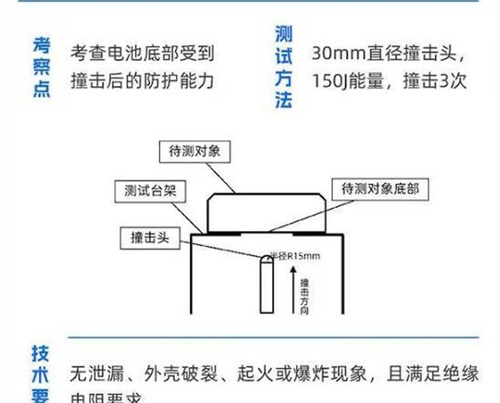

底部撞击——用直径15mm的钢球,以150焦耳的能量撞电池底部(差不多相当于你拿个铁锤砸一下),电池还得乖乖不炸。更绝的是,电池的前中后三个位置都得测试一遍。

看完这仨项目,有人可能觉得:“嚯,这下电池总该万无一失了吧?”别高兴太早,实验室测试归测试,现实情况可比这复杂多了!

实验室数据 vs 现实事故

咱先聊聊这次参与制定新规的企业名单——宁德时代、比亚迪、特斯拉、蔚来……几乎所有主流厂商都榜上有名。这就好比篮球比赛,球员自己制定规则,然后自己打比赛。结果是啥?标准定得不算离谱,厂商稍微努努力就能达标。

但现实中,电动车着火的事儿可没少发生。就拿大众和小米的几起碰撞起火事故来说,速度都远超新规测试的时速(新规最严工况才50km/h)。有人可能要杠:“那新规没用呗?”咱得实事求是——新规的目的,不是让电池“刀枪不入”,而是降低出事概率,提高存活率。真要撞成渣了,谁能保住电池不烧?

更扎心的是,电池的物理属性注定了它易燃。锂电池就像个暴脾气的小孩,过充、挤压、短路,甚至温度高了都可能发火。厂家能做的,是用各种技术给它“套上枷锁”,但真遇到极端情况,神仙来了也得先拿灭火器。

冷知识:有些电池根本不许用!

说到这儿,插播几个你可能不知道的事儿:

中国禁止部分磷酸铁锂电池专利出口——为啥?怕核心技术外流呗!

中大型储能电站不用三元锂电池和钠硫电池——这两种电池能量密度高,但太活跃,一烧起来就是大事,所以直接给禁了。

这说明什么?国家对电池安全早有防备,但再严的禁令也防不住所有意外。

新国标的真实作用

有人可能觉得,既然新标不能彻底防着火,那是不是白折腾了?这话就偏了。

你想想,以前电动车着火,厂家可能推诿责任,现在有了明确标准,责任划分更清晰。其次,新规逼着厂商在热管理、防爆设计上优化,就算不能杜绝起火,至少能争取更多逃生时间。这才是新规的真正意义——小步快跑,逐步提升,而不是一步登天。

谁才是安全的最后防线?

聊到最后,咱得说句大实话:再牛的电池技术,也比不过一个靠谱的驾驶员。

急加速、频繁快充、暴力驾驶……这些坏习惯才是电池的“催命符”。我见过太多电动车着火事故,十有八九跟人操作不当有关。电动车是工具,不是玩具,开车上路,安全意识比啥都重要。

总结就一句:电池安全靠技术兜底,但生命安全得靠自己珍惜。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。