没上过军校的毛泽东,是如何重塑军队基因,成为伟大军事家的?

1935年3月,赤水河畔的密林里,三万红军被四十万敌军压缩在三十里狭长地带。

毛泽东盯着地图上密如蛛网的敌军番号,突然抓起铅笔在土城与茅台镇之间划了道弧线:“关掉电台,今夜向西!”

这道看似慌不择路的折线,后来被称为“四渡赤水”的神来之笔,也让蒋介石在日记中悲叹:“毛泽东用兵,殆天授也?”

那么,没上过军校的毛泽东,是如何一步步重塑军队基因,成为伟大军事家的?

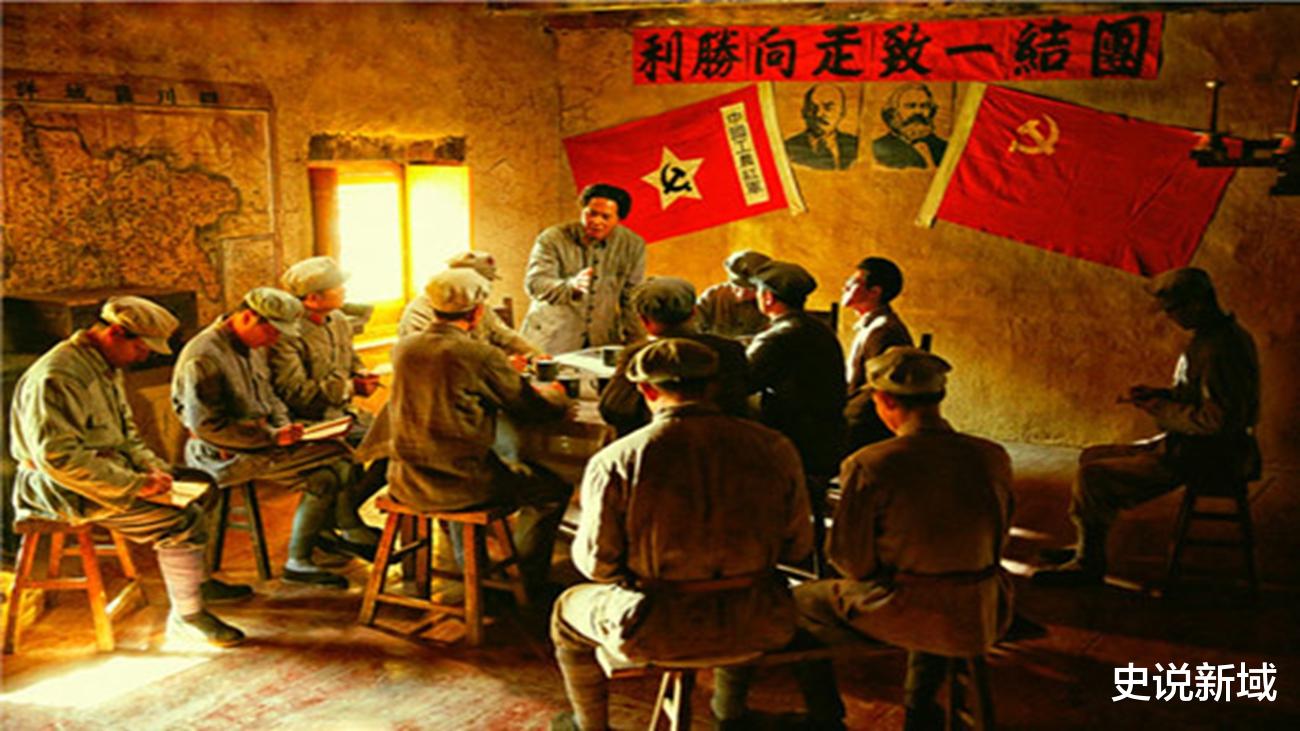

山沟里的马克思主义

1927年秋收起义失败后,毛泽东带着残部退往文家市。当其他领导人还在争论“攻打长沙”时,他指着湘赣边界地图说:“我们要去当山大王!”这个决定让留苏派错愕——莫斯科教材里从未写过“农村包围城市”,但毛泽东知道:中国80%的农民,就是最厚的革命土壤。

在井冈山,他做了三件颠覆认知的事:

允许俘虏兵“愿留则留,愿走发路费”

把党支部建到连队,士兵可以批评军官

用《土地法》将农民利益与红军绑定

这些措施让红军三个月扩军四倍,连敌军俘虏都带着枪投诚。蒋介石在南京看到情报时,把茶杯摔得粉碎:“毛泽东在山上开的是哪门子军事学院?”

三湾村的火种重组

1927年9月29日,不足千人的起义军行至三湾村。师长余洒度逃跑,士兵偷卖子弹换鸦片,毛泽东站在枫树坪宣布:“愿走的发路费,愿留的整编为工农革命军第一师第一团!”

整编方案惊世骇俗:

1. 废除军官小灶,官兵同吃红米饭

2. 连队成立士兵委员会监督开支

3. 党代表与军事主官同级

黄埔四期的罗荣桓看着士兵们第一次投票选举委员,在日记里写道:“这支军队有了魂。”当蒋介石用大洋激励冲锋时,毛泽东用“官兵平等”锻造出史上最坚韧的铁军。

古田会议的基因改造

1929年冬,红四军内部爆发“朱毛之争”。留苏派要求“走州过府”,毛泽东坚持“建立巩固根据地”。争论最激烈时,陈毅带回中央“二月来信”,要求朱德毛泽东离开部队去上海。

毛泽东在古田写下《关于纠正党内的错误思想》,提出惊世论断:“红军不仅是战斗队,更是工作队!”他给军队注入三重基因:打仗间隙帮农民插秧收谷;每个连队配备宣传员刷标语;士兵要学会写“打土豪分田地”。

朱德后来感慨:“润之把红军变成了播种机,走到哪里,哪里就是红色根据地。”这套模式甚至影响了越南的武元甲,他在回忆录中称:“毛泽东教会我们,革命要像榕树一样落地生根。”

赤水河畔的生死棋局

1935年1月,遵义会议后接手的毛泽东,面对的是地狱级困局:北有长江天险,南有乌江防线,东西两侧挤满川军、滇军。蒋介石亲飞贵阳督战,宣称“剿共大业,毕其功于一役”。

毛泽东的应对堪称战争艺术:一渡赤水示弱川南,诱敌西进;二渡赤水回师遵义,歼敌两个师;三渡赤水摆出北渡姿态,主力却暗渡赤水;四渡赤水直扑贵阳,逼蒋介石调滇军救驾。

最精妙的是3月21日那夜,红军在茅台镇关闭所有电台,用竹篾火把照明行军,与追击的中央军仅隔五里擦肩而过。等蒋介石醒悟时,红军已跳出包围圈,留下了“毛主席用兵真如神”的传奇。

历史三峡的掌舵者

1945年重庆谈判期间,民主人士黄炎培提出“历史周期律”之问。毛泽东答:“我们找到了新路,就是民主。”这条“新路”的基石,早在井冈山时期就已奠定:三湾改编破除封建军队传统;古田会议确立党指挥枪原则;四渡赤水验证灵活机动战略。

蒋介石败退台湾后,在日记中反思:“毛泽东的可怕,在于他总能在绝境中找到我们思维的死角。”而美国西点军校将四渡赤水列为经典战役,注解写道:“这是指挥官打破线性思维的巅峰之作。”

历史档案显示,从1927到1949年,毛泽东亲自起草的军事电文达3000余封,平均每两天半就要做一次重大决策。这位没上过军校的教书先生,用中国农民的智慧改写了军事教科书,也用实践证明:最伟大的战略,往往诞生于对土地与人民的深刻理解。

【参考资料】

《毛泽东选集》(人民出版社)《中国共产党历史》(中共党史出版社)《井冈山革命根据地史》(江西人民出版社)《红军长征记》(解放军文艺出版社)《蒋介石日记》(斯坦福大学胡佛研究所)《中国军事百科全书》(中国大百科全书出版社)《武元甲回忆录》(越南人民军出版社)《西点军校战例研究》(美国军事学院出版社)

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。