如何评价书法家曾翔的作品

曾翔先生的书法作品总能引发两极分化的评价。有人认为他的作品充满创新精神,打破了传统书法的桎梏;也有人批评其背离了书法艺术的本质。这种截然不同的声音,反映出中国书法在现代性转型中遭遇的审美冲突。

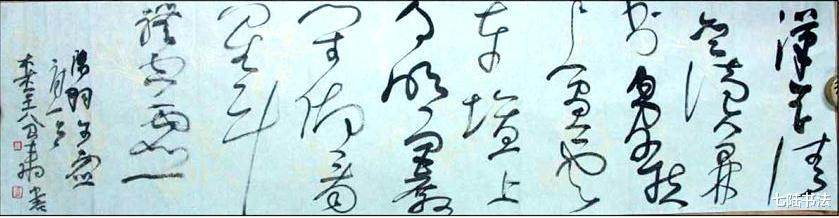

中国书法家协会前主席张海先生曾评价:"曾翔敢于突破传统范式,在笔墨语言上进行了大胆探索。"确实,曾翔先生作品中那些夸张变形的线条、刻意营造的视觉张力,都显示出他对传统书法表现方式的重新思考。他的实验不是对传统的简单否定,而是试图在当代语境中重新激活书法的表现力。

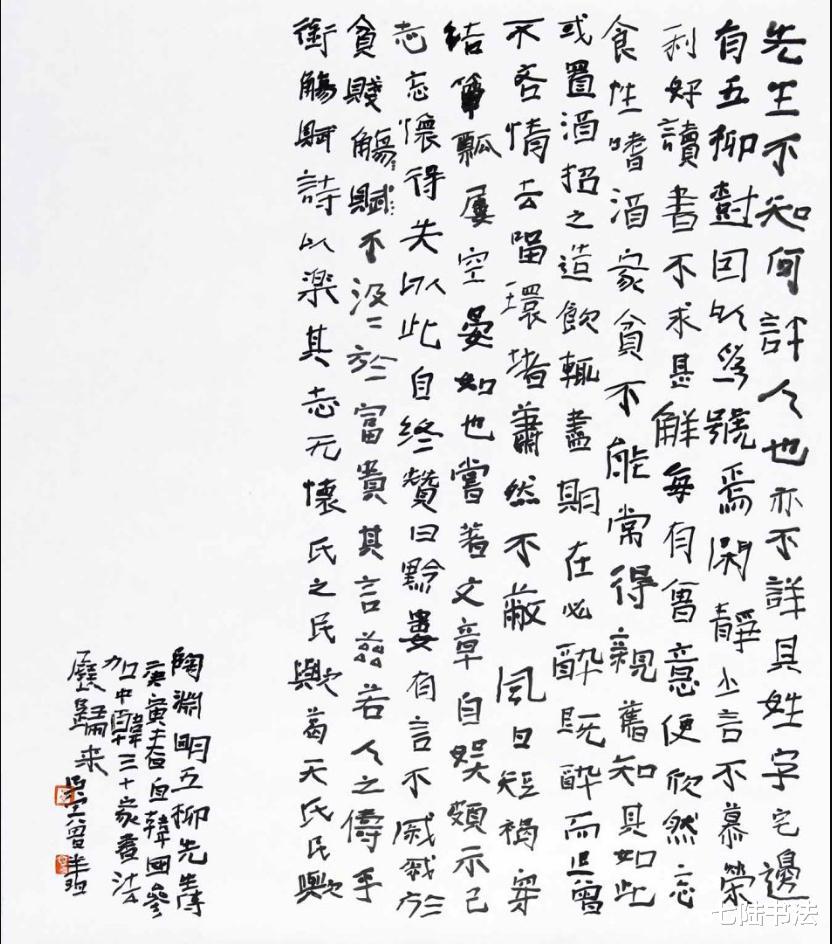

然而,著名书法理论家邱振中教授却指出:"曾翔某些作品已接近'书法行为艺术'的边界。"当书法过度强调视觉冲击而忽视内在气韵时,是否还能称之为书法?这种担忧反映了书法作为传统文化载体的身份焦虑。邱振中先生的批评并非全盘否定,而是对书法本质的严肃叩问。

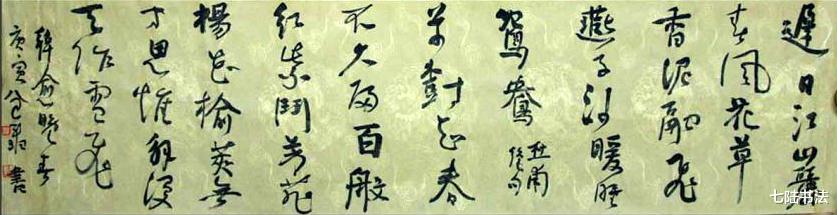

美术评论家吕澎先生的观点更为中立:"曾翔将书法从文人雅玩转变为当代视觉艺术。"这一评价揭示了曾翔先生创作的重要特征——跨界的实验性。他在宣纸上融合了绘画构成、装置观念甚至行为艺术元素,这种多维度的探索使书法获得了新的可能性。

从市场反应看,曾翔先生作品在拍卖会上屡创高价,说明其艺术价值获得了部分收藏家的认可。马未都先生指出:"曾翔作品的市场表现,反映了当代艺术收藏对传统艺术创新形态的期待。"证明了他的创作触动了当代艺术消费的某种神经。

普通观众的反应则更为多元。在社交媒体上,有人赞叹"这才是真正的现代书法",也有人直言"完全看不懂"。这种认知差异体现了传统文化在现代转型过程中面临的挑战。曾翔先生的作品像一面镜子,照出了大众审美与先锋艺术之间的巨大落差。

范迪安先生认为:"曾翔的探索延续了晚明'奇崛派'和清代'碑学'的创新精神。"历史上每次书法革新都伴随着争议,从王铎的"连绵草"到康有为的"碑体",都曾被视为离经叛道。这种历史视角提醒我们,艺术的进步往往始于对已有规则的挑战。

王冬龄先生指出:"曾翔的线条质量显示出深厚的传统功底。"曾翔先生对笔墨的控制确实达到了相当高度。那些看似随意的飞白和枯笔,实则建立在严格的笔墨训练基础上。这种"从心所欲不逾矩"的掌控力,正是其作品能够引发讨论的技术保障。

余秋雨先生的评论颇具哲理:"曾翔书法让人不舒服,但这种不适感恰恰是其价值所在。"艺术有时需要制造认知冲突,打破审美惯性。曾翔先生作品中那种刻意的"不完美"和"不协调",可能正是为了唤醒人们对书法陈规的反思。

从国际视野看,曾翔先生作品在海外展览中常被归类为"抽象水墨"。大英博物馆亚洲部司美茵先生认为:"曾翔的创作模糊了书法与抽象艺术的界限,为西方观众理解中国艺术提供了新途径。"这种跨文化解读,展现了书法在全球当代艺术语境中的变异与可能。

回到书法本质的讨论,北京大学教授朱青生先生指出:"曾翔的实践提出了'书法是什么'的元问题。"当文字的可读性被削弱,当笔法的规范性被打破,书法还剩下什么?这个问题的答案或许不在传统或现代的简单二分中,而在持续的实验与对话里。

曾翔先生书法的真正价值,可能不在于给出了什么标准答案,而在于它引发的多层次思考。在褒贬不一的评价中,我们看到的不仅是对一位艺术家的评判,更是整个时代对传统文化如何创新的集体焦虑与探索。这种争议性本身,或许就是其作品最富启示性的部分。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。