2025年软科大学排行榜业已发布,广东某211高校排名再创新低。2020年其位居全国67名,现今却跌至80名,短短五年竟滑落13个位次。这所曾培养数千名公费师范生的‘教育摇篮’,如今却被南京师范大学、湖南师范大学等兄弟院校反超,甚至面临‘双一流’地位不保的危机。手握37亿经费、坐拥心理学A+学科,它为何越砸钱越倒退?”

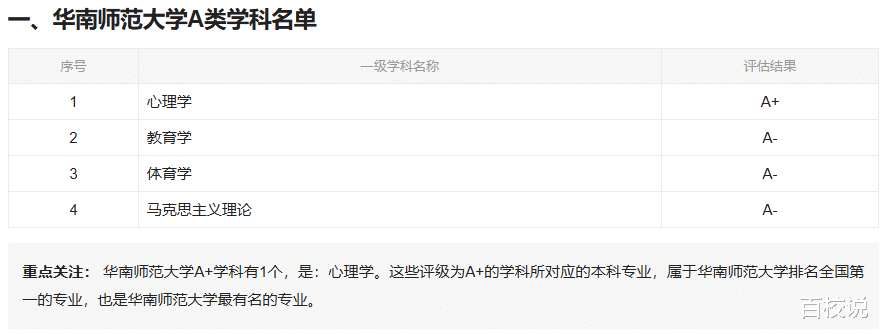

华南师范大学乃广东唯一省属师范类211高校。2017年第四轮学科评估中,其心理学获评A+,教育学、体育学等4学科入A类,往昔实力可与部属211高校比肩。2020年软科排名尚为67,然截至2025年已跌落至80名。而在校友会版排名里,更是被湖南师范大学、南京师范大学远远超越。

“摊大饼”式发展:广州、佛山、汕尾三地的4个校区重复建设。这致使资源分散,生源质量参差不齐(汕尾校区分数线低于本部),37亿经费被拖垮。南京师大在校生3.5万,湖南师大4万,而华师在校生达4.8万且物价较高。相较之下,华师在人均经费方面明显处于劣势。

学科“偏科”严重:文科强势,工科瘸腿心理学、教育学等文科优势突出,但计算机、人工智能等新兴工科薄弱,科研成果转化率低。人口出生率下降冲击师范行业,未及时转型“师范+科技”模式,被理工类高校挤占排名。

政策红利消退:免费师范生光环褪色公费师范生规模庞大,但基层教师待遇争议、职业吸引力下降,导致优质生源分流至综合类大学。

原因剖析:多校区办学诚然可扩充招生规模,然而却致使宝贵的教育资源分散开来,导致师资力量稀释、管理成本攀升。

对标案例:深圳技术大学通过集中资源建设主校区,聚焦“智能制造+生物医药”学科群,仅用5年时间便跻身广东省高水平理工科大学行列。其成功经验显示,资源的集中能够迅速产生学科的“尖峰效应”,从而吸引企业与科研机构主动开展合作。

必要性:传统文科优势学科面临就业瓶颈,而粤港澳大湾区对人工智能、大数据人才需求激增,但该校计算机学科未进全国前30%,毕业生竞争力不足。

实施路径:

学科重构:将淘汰冷门文科专业,约11亿(占经费的30%)优先投入人工智能、集成电路等国家战略领域。

校企共建:参照华南理工与华为共建实验室的模式,引入企业真实项目,推行“企业工程师+教授”双导师制。

成果转化:设立专项基金,促使师生的专利技术直接对接企业生产线,构建起“研发—产业化”的闭环。

政策机遇:广东省“冲补强”计划年投入超50亿,深圳技术大学借此获3.2亿建“智能网联汽车”学科,并与比亚迪实现“入学即入岗”培养。

实施策略:

资金申报:聚焦于“教育大数据”等交叉领域,申报省级重点实验室。

模式复制:结合师范与智能制造,开设“智能教育硬件设计”等跨界课程;

机制创新:推行“揭榜挂帅”模式。校企携手联合攻关技术难题,且依据一定比例对收益进行分成。这一模式有助于整合资源,激发创新活力,高效解决技术难题。

华南师范大学的困境折射出传统师范院校在时代转型中的集体焦虑——手握优质文科底蕴,却困于工科短板和政策依赖。其核心矛盾在于“大而不强”:摊大饼式扩张稀释了核心竞争力,而“师范红利”消退后未能及时嫁接科技基因。

“华南师范大学的困境,是传统师范院校转型的缩影。当“铁饭碗”魅力不再,文科优势沦为包袱时,高校应怎样自救呢?如果你是考生,会选择‘名校光环’还是‘热门专业’?

评论列表