照片中这个小山头位于黑海沿岸,乍看平平无常,可在三四十年前,倘若不小心闯入这里,立马会有大批克格勃特工将你逮捕。

审讯室里,审讯者逼问你来这儿的目的,表情狰狞恨不得将人生吞活剥。显然,这儿藏着不得了的秘密,可谁又能想到,苏联人挖空了这座山,在里面建造了一座微型城市呢?

说来有趣,当局修建该神秘工事的初衷,源自于苏联最高领导人斯大林的“不自信”。

晚年的斯大林心性大变,对一切都抱有怀疑,尤其是在与西方世界交好的尝试失败后,他十分担心苏联无法承受美国的核打击。

纵使苏联于1949年也掌握了核武器,这种担忧依旧没有任何缓解,在他的倡议下,苏联高层决定设计并修建一批足够坚固的要塞,确保“三战”爆发后,能够发动最后一轮打击的一定是苏军。

1961年,巴拉克拉瓦港落成。在苏联官方档案中,这处秘密基地代号为“825-GTS设施”,位于黑海沿岸克里米亚岛的陶罗斯山水面开阔的一侧。它整体被包裹在平均厚度在数十米的钢筋混凝土中,最厚达56米,若按普通住宅的层高2.8米来算,相当于20层楼。

在坚硬装甲的保护下,基地能够承受住10万吨级核武器的直接打击,要知道,炸死14万日本人的“小男孩”只有1.5万吨TNT当量,打在巴拉克拉瓦港也就是挠挠痒。

自巴拉克拉瓦港投入使用以来,每天都有至少200名克格勃资深特工潜伏于此,一旦有人踏入禁区,不管其身份如何,用不了几分钟便会遭到逮捕。附近更是驻扎有大量苏军精锐部队,一旦有危险情况发生,他们便倾巢而出。

总而言之,巴拉克拉瓦港可以说是一座无法被攻破的要塞,那么您可能会问:既然攻不破,为什么不围起来断水断粮,不战而屈人之兵呢?

苏军工程师们在设计这处基地时便考虑到了这个问题,并别出心裁地将整座基地划分为多个单元,每个区域都有独立的排水和换气系统。即便某一部分损坏,也完全不会影响整体的运转。

基地设施齐全,除武器库、弹药库、军事指挥所、官兵宿舍等军事设施外,还有医院、澡堂、餐厅甚至一些娱乐设施。整座基地可容纳3000名官兵,就算把大门一堵,不让他们出来,基地内储存的淡水、罐头和干粮等物资也足够他们支撑3年!

此外,自巴拉克拉瓦港投入使用以来,每天都有至少200名克格勃资深特工潜伏于此,一旦有人踏入禁区,不管其身份如何,用不了几分钟便会遭到逮捕。附近更是驻扎有大量苏军精锐部队,一旦有危险情况发生,他们便倾巢而出。

作为苏军手中的王牌,直到苏联解体之前,巴拉克拉瓦港也只出现在极少绝密档案中,西方国家是如何得知其存在呢?这背后还有一段令人惊叹的历史。

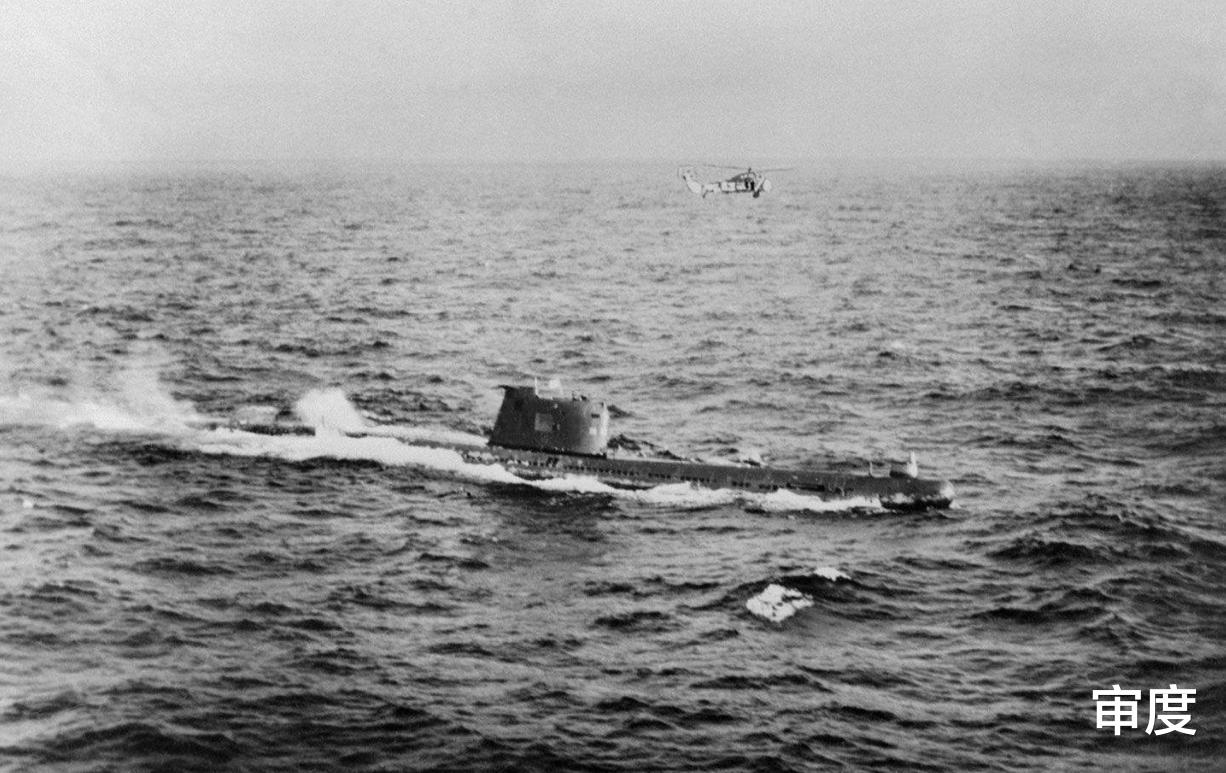

众所周知,冷战时期,北约对苏联进行着严密监视,某天却目睹了极为诡异的一幕:当时卫星观察到有十几艘苏联潜艇集结在黑海沿岸,好像要有大动作。一段时间后传来的最新的卫星图像中,有几艘潜艇不见了!

为防苏联人搞事情,西方国家需要弄清楚这些潜艇的动向,哪知他们翻遍所有卫星图像,查过所有情报,这些潜艇也再无踪迹,好像压根就不存在一般。更诡异的是,失踪潜艇又莫名其妙地出现了。

苏联潜艇是如何避开严密监视和数不清的探测设备,悄无声息地实现进出的?这个问题困扰了北约专家很久,后者到最后也不愿相信苏军掌握了如此强大的技术,于是另辟蹊径,提出了另一种可能:附近会不会藏有一座苏联海军基地?

不久,北约便派出大量间谍,伪装成游客走进附近百姓家中,闲聊时用隐蔽的话术,旁敲侧击地从当地居民口中套话。结果,他们还真掌握了些许关键信息,触及了一些不得了的秘密。

有当地人表示:我们隔三差五就被要求不准出门,紧闭门窗,关上窗帘。当局一直要求我们这么做,却从来不解释原因;也有人说,他们隔三差五就会闻到一股臭气,味道很浓烈,却始终搞不清是从哪儿冒出来的。

根据这些线索,北约专家断定这附近一定藏着一座苏军基地,臭气就是基地通风换气时排出来的。而那气味大到能引起几公里外居民的注意,意味着基地的规模十分惊人,估摸着里面有不少驻军。

这套推断是完全正确的,值得一提的是,为减少物资消耗,基地会从周边地区订购一部分食物,例如面包,几乎都是由附近的几家面包房提供的。北约间谍正是从这些面包房里打听到了订单量,推算出了苏军部署在巴拉克拉瓦港中部队的规模。

您看,苏联花费大量人力财力,在保密方面做足了功夫,乍看天衣无缝,却把致命破绽露在了这些不起眼的细节中。由此可见,细节决定成败。

苏联解体后,这类庞大工程被公诸于众,立马引起了民众质疑乃至谩骂。

据估计:在比较理想的施工状况下,每开凿1米的隧道,造价大概在12万元左右,1公里的造价超过1亿;倘若过程中碰到巨石拦路,造价更是要大幅提升。

单修一座巴拉克拉瓦港,苏联人就钻空了一座山,而诸如这类工程数不胜数;而对于这种级别的工事而言,完工只是开始,后续的养护费用更是天文数字。然而直到最后,它也几乎没能发挥任何作用。

究竟有多少由苏联人民创造的财富,被浪费在了这些毫无意义的大工程上?苏联后期的贫穷,看来不是没有道理的。

事实上,换个角度考虑:巴拉克拉瓦港的存在类似于原子弹,对于大国而言,手里不能不捏着它们,从而对敌人形成强有力的战略震慑。当然,若非从“实用主义”的角度出发,它们确实恐怕永远也派不上用场。

更令人痛心的是,直到苏联解体,巴拉克拉瓦港也是一座完好的军事要塞,可惜继承它的乌克兰一来轻信美西方的花言巧语,二来也实在不愿再花大量资金养护,便自废武功,拆走了其中的先进设备和武器,要么白菜价出售,要么干脆销毁。

此后,巴拉克拉瓦港门户洞开,无数探险者和淘金者纷至沓来。人们为寻找值钱的东西,甚至设法砸破了坚硬的墙体。没多久,这座宏伟的要塞只剩一具冰冷的躯壳,再无任何价值了。

后来,俄罗斯政府接手了无人问津的巴拉克拉瓦港,经过简单的修缮,以“军事展览馆”的名义重新向世人开放。如今网上也有许多有关这座基地的照片,但我们看到的只有冷冰冰的混凝土和黑洞洞的水面,满是沉寂和荒凉。

讽刺的是,直到此时,巴拉克拉瓦港才算头一回发挥了作用——吓了西方人一大跳。

有慕名而来的美欧游客在参观完此地后陷入了深深的后怕中,他们表示,冷战时西方大搞“苏联威胁论”,疯狂鼓吹“红色巨人”的强大,可如今看来,敌人远比想象中可怕得多!

而那些曾经鼓吹战争的人更是心有余悸:谁知道当年一旦与苏联开战,我们会面临如何惨重的后果?

评论列表