1949年厦门解放后,市长位置空缺,毛主席:那个会打仗的县长呢?

1949年,中国迎来了新生,与此同时,南方沿海城市厦门也在解放后,等待着新政权接管。

而就在全国政协大会期间,一位来自南洋的老人走进毛主席和周总理的办公室,为厦门的新市长人选,提出了一个看似简单却意义深远的请求。

这个请求牵动了党中央的神经,也让毛主席询问道:“那个会打仗的县长,现在在哪里?”

那么,那个会打仗的县长是谁?他又为何能让毛主席亲点为“厦门市长”?

南洋来客的特别请求

南洋来客的特别请求1949年秋,全国政协第一次全体会议在北京如火如荼地展开,各界代表齐聚一堂,从天南海北赶来的,不乏远道归来的华侨领袖。

在众多与会者之中,有一位年逾七旬的老人,那正是被誉为“南洋之光”的陈嘉庚先生。

会议间隙,陈嘉庚怀着一桩未竟之事,悄然走向中南海,彼时,毛主席正在处理政务,听闻陈嘉庚求见,立刻放下手中文件,亲自迎了出来。

这位老华侨曾在战火纷飞之时,以一己之力在海外唤起千万人心,捐款、募兵、组织抗战支援队,毛主席也一直对他怀有极高敬意,称他是“人民的旗帜”。

落座后,陈嘉庚神色郑重,语气温和却不失坚定地开口:“主席,总理,关于厦门的市长人选,我有一点拙见。”

接着,陈嘉庚说出了自己的建议,希望厦门能安排一位熟悉本地风情,能与民众共语的闽南人,最好是归侨担任市政首长,这样有利于团结。

屋里陷入短暂的静默,毛主席的眼睛微微眯起,陷入思索,外人看来这不过是人事上的一项请求,但在他眼中,却是一盘更大的棋局上的重要落子。

随着解放战争推进,厦门的战略地位愈发凸显,它既是前沿阵地,又是展示新中国政权形象的窗口。

而这个城市的历史、文化、方言乃至风俗,若非本地出身者难以深入骨髓地理解,一位外来干部,即便资历再高,也恐怕难以真正赢得这片土地上百姓的信任。

一番思考后,毛主席最终问道:“那个曾在新四军打过硬仗的县长,现在在哪里?”

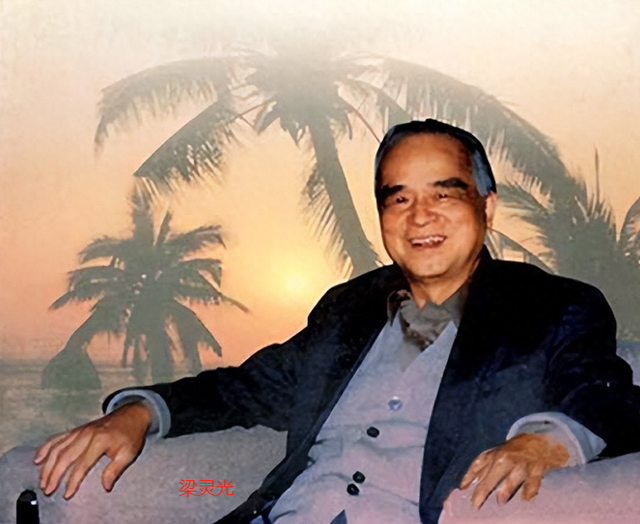

周总理闻言后道:“他叫梁灵光,泉州永春人,是归侨出身,如今在叶飞部下的二十九军担任参谋长。”

听罢,毛主席与陈嘉庚相视一笑,心中已有定计。

从那天起,梁灵光这个名字,正式被写入了新中国地方政务的名册之中。

抗日之路

抗日之路1916年,梁灵光出生在福建永春。

梁家在当地是响当当的大户,父亲梁大盛,昔日是清朝末年的秀才,虽未踏入仕途,却在商界闯出一片天,经营茶叶生意,足迹遍布厦门、槟城和新加坡。

而长兄梁披云,亦是闽南一带颇有声望的教育家,热心办学、投身慈善,素有“南洋书香门第”之称。

梁灵光在这样的家庭环境下,亦是自小便懂得富不只为己,学更为苍生。

1934年,18岁的梁灵光只身来到上海求学。

当时的中国正陷于水深火热之中,东北三省早已沦陷,日本人的魔爪逐步伸向华北。

而校内,关于救亡图存的讨论如火如荼,梁灵光很快被一群热血青年吸引,加入了他们创办的进步刊物社团,负责撰写社论与评论。

一次校园集会中,他站在讲台上,毫不遮掩地指斥国民党的妥协与软弱。

很快,地下组织注意到了他,并将他秘密吸收进抗日青年团,负责协调和宣传工作。

就这样,梁灵光一头扎入夜以继日的革命活动中:白天是图书馆里的学生,晚上则是油印机旁的编辑、联络人。

然而,纸终究包不住火,一次凌晨,十几名便衣特务冲入学生宿舍,闯入梁灵光的房间,说是要搜查“共产文件”。

虽然这次有惊无险,但风声越来越紧,学校很快以“政治思想偏激”为由,将他勒令退学。

回到厦门的那段日子,梁灵光并未沉寂,他很快以“石岚”“林江”等多个笔名,开始在《平话》杂志上发表文章。

这导致厦门日领馆注意到了这位“不安分”的青年,并给当局施压,市政当局也频频对《平话》发出警告,最终以“扰乱舆情”为由强行查封。

很快,他再一次被逼上离乡之路,但这次,他没有选择继续隐匿,而是主动请缨前往海外“避风头”。

临行前,一位中年人找上门来,自称“老王”,递给他一封密信,低声道:“去了马来亚,找当地的进步组织,他们会知道怎么做。”

多年后他才知道,这位“老王”,竟是周总理的秘书陈家康。

就这样,1936年夏天,梁灵光登上驶往新加坡的轮船,那年他年仅二十岁,背着理想,也带着愤怒。

归国参战

归国参战1937年秋,日本铁蹄已在华北横行,街头的电线杆上贴满了新闻剪报——卢沟桥事变、南京失守、武汉危急……每一个地名都如同一记闷雷,炸响在他的心头。

于是,这一年10月,梁灵光带着几位志同道合的华侨青年,几经辗转抵达了华中战区,他们一路目睹了村庄如何在硝烟中被焚毁、被遗弃、被啃噬。

由于他曾参与抗日组织、在南洋有丰富的宣传经验,又能文能武,很快就被安排进入敌后作战区域,参与秘密联络和基层动员工作。

他辗转进入苏北一带,开始了颠沛流离却至关重要的敌后游击生涯。

起初,他打的是“文仗”,他奔走于村落与山林之间,在各地组织识字班、宣传队,用手写的小册子教村民分清“国军”和“日军”的区别。

可战争并不止于口号与笔墨,很快,国民党地方武装对共产党主导的游击力量横加打压,梁灵光所在的队伍不得不在刀尖上求存。

他主动请缨,带着一支由农民、铁匠、老兵组成的小分队,转战在长江北岸的盐碱滩上。

他们没穿军装,没打过正规仗,子弹都得从打扫战场中捡,但就是这一支乌合之众,被他带得像模像样,不出三个月,就能在夜里偷袭据点、白天伏击小股敌人。

1940年,他的身份发生了重要变化——正式加入中国共产党,并被任命为如皋县的县长。

但他的县政之路,并不在堂前审案,而是在田埂泥路间奔走。

初任之时,他并没有端坐于公署,而是直接率领干部进村入户,他蹲在灶台边和老妇人聊天,坐在牛棚前和老汉算账,拿着算盘和农户商量减租。

他不穿官服,不摆架子,却能让每一个百姓记住他的大名——“那个带兵的梁县长”,而最令百姓折服的,是他“上马能打仗”的本事。

面对重重围困,梁灵光没有一次躲进山洞、也没有转移,他将地方抗日自卫队重新整编,亲自担任指挥官,带头冲锋,反复袭扰敌人运输线,断敌粮道、夺敌武器。

而就在一次伏击战中,他更是身先士卒,头顶草帽,挥枪作战,带着仅有的百余人歼灭了一支敌人小队,炸毁一座弹药库。

而就在这次战役结束不久,梁灵光的事迹已被层层上报,连延安的首长都知道有个“带兵打胜仗的县长”,正活跃在苏北前线。

而他本人,也逐渐成为党政军三线中的核心人物,被信任、被倚重,也正是如此,毛主席才在厦门市长人选上想到了他。

首任市长

首任市长另一边,已经是第二十九军的参谋长梁灵光,刚刚结束一场攻坚战役后收到了电报:“中共中央任命你为厦门市首任市长,请即刻准备进岛接管政务。”

1949年10月17日上午,厦门战役打响后仅用一天多的时间,解放军便以迅雷不及掩耳之势夺下了整个厦门岛。

战斗结束时,梁灵光就搭乘最早一批小木船横渡海峡,这也是他第一次以“市长”的身份,踏上这片故土。

到达厦门后,梁灵光没有在前厅久留,而是直接召集了紧急干部会议。

当天傍晚,一场别开生面的“市民干部动员会”在海滨中学旧礼堂召开,原国民党机构的千余名人员、数百名警察及公务员被召集到现场。

会议尚未开始,人群便议论纷纷,许多人猜测这位新市长会是个北方大员,甚至有人私下打赌:“他肯定连厦门话都不会讲。”

但梁灵光一开口,大家便被惊到:“咱厝人,现在咱自己人来说几句。”

“我叫梁灵光,永春人,也是从南洋回来的人,大家听到我的名字,也许陌生,但若是你们中有抗战时期在如皋战斗的兄弟,或许听过我的事。”

他没有立即讲政策,而是讲乡情,他提到在南洋教书时如何思念家乡,讲自己少年如何看着泉州的海,讲母亲在永春山村盼子归的模样。

他也没有高声训话,而是接下来的几个小时里,他用闽南话详细讲解党对旧人员的包容政策,强调“用其所长,不计前嫌”,也讲到了纪律、信任和新政权的方向。

这场演讲持续了一整天一夜——甚至连厦门日报的记者都惊讶地记录下这个细节:新任市长连续讲了近十小时,中途只喝了几口白开水,脚步未动,嗓音始终清亮。

最终,这场动员大会取得了意料之外的效果,大多数旧公务人员签下了留任协议,警察自愿上岗执勤,各处机关得以迅速恢复运转。

梁灵光深知,仅靠政策不够,必须在行动中建立威信。

他亲自带队走访海堤口、轮渡站、鼓浪屿街道,穿着便装、步行入户,他出现在旧兵工厂门口,察看设备损毁情况;他走进临时收容所,与难民对话,了解粮食供给缺口。

他甚至为小学课桌重整现场,手拎工具帮木匠钉板凳,而在每一个场合,他都用闽南语与百姓交流,没有距离,也没有姿态。

那一年,无数厦门市民第一次知道:原来“市长”不是个远在高堂之上的人,而是可以走进巷口,听你唠家常的人。

而多年后,当厦门成为海西经济重地、对台前沿窗口,人们依旧会在茶楼里提起那个“会打仗的市长”,说他当年如何在废墟上布下秩序,如何用家乡话安抚人心。

只能说,这不是传奇,而是历史,一个真正属于人民的干部,他的脚步,是踏在泥土里,也是留在百姓心里的。

之后,他也在其它地方任职过,但无论在哪里任职,那份为人民服务的心从未变过。

【免责声明】:文章描述过程、图片都来源于网络,为提高可读性,细节可能存在润色,文中部分观点仅为个人看法,请理性阅读!如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。