被低估的道教秘境!关村静乐宫琉璃牌楼+壁画,堪称民间艺术巅峰

太行山脉在晋东南突然收住锋芒,让位于一马平川的上党盆地。在长治市北郊的百谷山西麓,关村如一枚古老的铜印,深深钤印在中原文明的版图上。这个曾名大梁村的古村落,自明清以来便扼守着上党郡北大门,当世人将目光聚焦于晋商大院的砖雕木刻时,却鲜有人知,在关村纵横的街巷深处,竟藏着一座被时光遗忘的静乐宫——这座始建于明嘉靖年间的道教宫观,如同一位缄默的老者,将上党地区的宗教记忆、建筑美学与民俗基因,都酿成了一坛醇厚的历史陈酿。

一、古村溯源:叩开上党第一村的时空之门

站在关村口的古槐树下,很难不被脚下的青石板路所吸引。这些被磨得发亮的石块,棱角处还留存着明清骡马车队的蹄印,仿佛在诉说着这里曾有的繁华。作为"嘉靖立典铺、上党第一村"的商贸重镇,关村的辉煌早在明代便已写下注脚——当晋商的驼铃在太行陉间回荡,这里曾是南来北往的货物集散地,八铺之一的官署建制,印证着它"上党北门锁钥"的重要地位。

漫步村中,偶尔能在断壁残垣间瞥见"一宫二庵三堂七庙七阁"的历史残影。那些消失的庙宇群落,曾是儒释道三教在此共生的见证,而静乐宫作为幸存的"一宫",恰似古村文明的基因切片。当夕阳的余晖掠过宫墙,门额上"静乐宫"三个颜体大字忽然有了温度,那是嘉靖年间某位乡绅挥毫的墨韵,历经四百余年风雨,依然保持着刚健雄浑的气韵。

二、建筑密码:道教宇宙的微观剧场

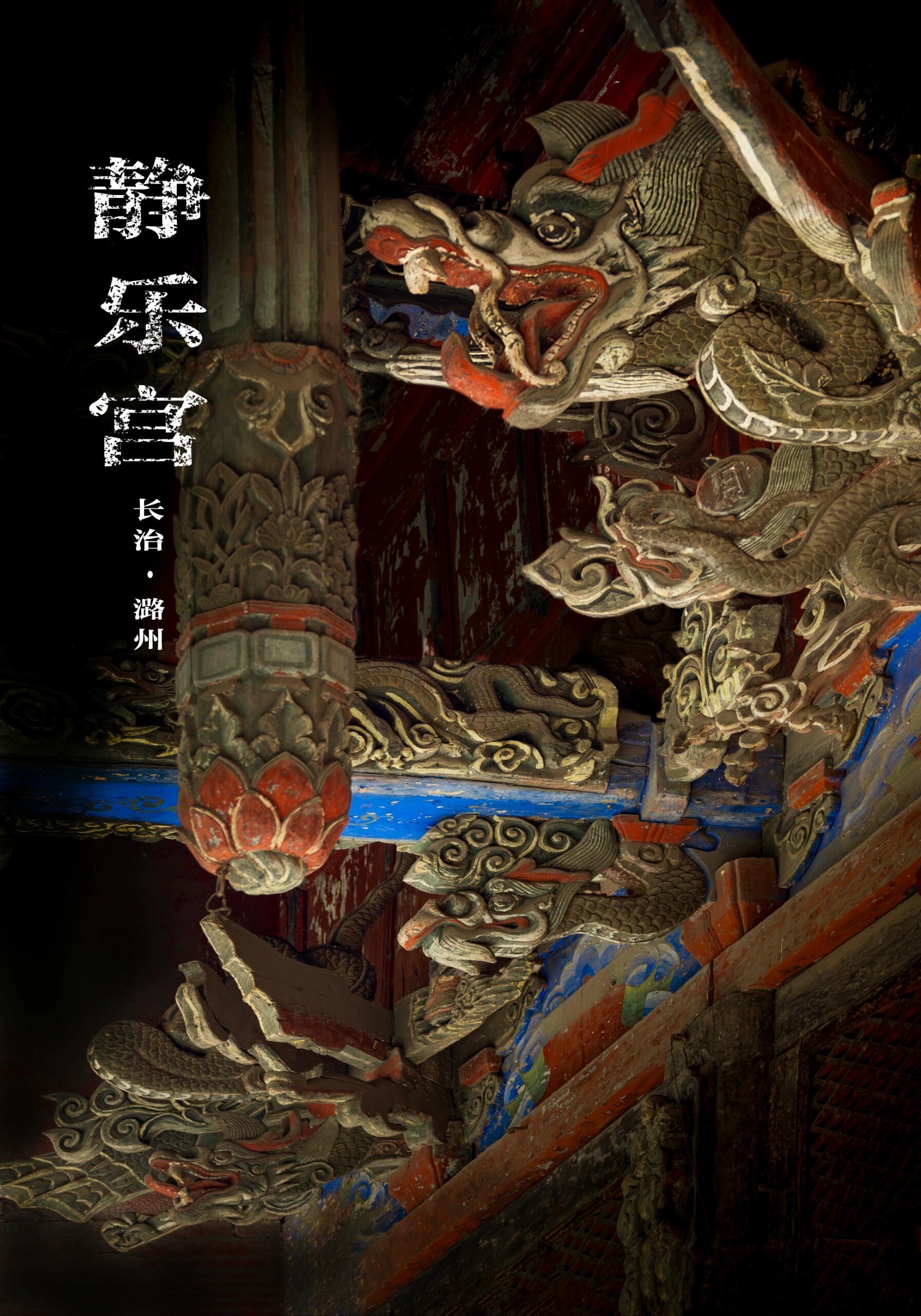

穿过影壁门亭的刹那,仿佛踏入了另一个时空。四合院布局的静乐宫,如同一幅严谨的工笔画,中轴线上的过殿、玄帝殿层层递进,两侧配殿如众星拱月,暗合道教"紫微正中"的宇宙观。最妙的是门亭两侧的琉璃牌楼,左为"二龙戏珠",右为"飞龙腾空",釉色虽经岁月剥蚀,仍可见孔雀蓝与赭石色的碰撞。那些球形格眼砖雕与卷草纹装饰,既延续了明代琉璃的华丽基因,又融入了上党地区的民俗审美,堪称民间工艺的典范。

主殿玄帝殿的木构艺术更是让人叹为观止。前檐出廊的设计让空间豁然开朗,圆柱方额的搭配暗含"天圆地方"的哲学思考。明次间枋额上的浮雕堪称微缩版的道家演义:二十四诸仙或骑鹤或驭云,武士执戟而立,龙凤穿梭其间,刀法利落如吴道子笔下的线条,虽历经清代重修,仍保留着明代工匠"粗矿中见细腻"的刀法。最绝的是四柱头斗拱的昂咀雕刻,三层昂咀分别刻有"玄天上帝""静乐宫殿""福禄祯祥",如展开的竹简般诉说着建筑的精神内核,这种将文字与建筑构件结合的手法,在上党古建中极为罕见。

三、视觉史诗:褪色壁画里的时光密码

推开玄帝殿的木门,一股混合着木香与尘土的气息扑面而来。殿内墙壁上,清代道光年间的壁画虽已残损,却依然能辨认出"真武大帝修行图""三界巡游"等场景。褪色的颜料下,道教神仙的衣纹仍有"曹衣出水"的韵致,云彩的勾线如铁丝盘曲,尤其是真武大帝斩妖的画面,怪兽的鳞片竟用金粉勾勒,虽历经百年氧化,仍在光影中若隐若现。这些壁画不仅是艺术珍品,更是研究清代民间宗教图像学的重要标本。

殿内彩塑则是另一重惊喜。披发跣足的玄武大帝端坐中央,目光垂落如俯瞰众生,手中未持常见的宝剑,而是以"握固"手势结印,这种罕见的造型传递着明代道教"以静制动"的修行理念。两侧的金童玉女虽经后世重塑,仍保留着清代彩塑的典型特征——金童持笏板作记录状,玉女捧宝盒似藏乾坤,衣褶的褶皱走向与真人动态高度吻合,足见工匠对人体结构的深刻理解。

四、活态传承:庙会里的文化呼吸

农历三月初三的晨光中,关村的街巷忽然热闹起来。尽管现代生活早已改变了祭祀的形式,但戏台前的空地上,依然聚集着从四里八乡赶来的人群。当梆子戏的锣鼓响起,那些穿着传统服饰的老人眼中泛起光亮——这是传承了数百年的"酬神戏"仪式,尽管不再有社首带领的集体祭拜,却依然保留着最本真的民俗温度。

戏台上,演员的水袖掠过雕花台口,台下的孩子们追逐着糖画摊位,老人们则围坐在古槐下,用当地方言讲述着静乐宫的传说。这种新旧交织的场景,恰是传统文化在当代的生动注脚:政府正在修复宫墙的琉璃构件,年轻人用短视频记录下斗拱的细节,就连戏班的行头,也开始融入灯光特效。但不变的是,当梆子腔唱起"真武大帝降魔"的选段,台下总会响起整齐的应和,那是刻进上党人血脉里的文化记忆。

五、文明对话:在古建中看见中国

站在玄帝殿的月台上远眺,百谷山的轮廓在云雾中若隐若现。这座曾见证过金元战火、明清繁华的古宫观,如今正以全新的姿态参与着文明的对话——建筑学家在这里研究斗栱演变史,宗教学者从壁画中解读民间信仰的嬗变,就连普通游客,也能在琉璃浮雕与木构艺术中,触摸到中国传统美学的脉络。

关村静乐宫的价值,早已超越了一座乡间庙宇的范畴。它是上党地区多元文化共生的见证者,是明代民间建筑智慧的存储器,更是当代人寻找文化根脉的精神原乡。当我们学会在门额题字中读历史,在壁画残片中看社会,在庙会烟火里品民生,便会发现:真正的文化遗产,从来不是供人凭吊的古迹,而是活着的文明基因。那些斗栱上的刻痕、琉璃中的窑变、戏文中的唱词,都是祖先留给我们的密码本,等待着后人用理解与热爱去破译。

暮色中的静乐宫,门亭的琉璃浮雕在路灯下泛着温润的光。一阵山风掠过,檐角的铜铃发出清越的声响,仿佛在诉说:文明的传承从来不是博物馆里的标本陈列,而是如静乐宫前的古槐般,根须深扎历史沃土,枝叶舒展拥抱新阳。当我们懂得在古建的褶皱里寻找文化的DNA,在民俗的烟火中守护文明的火种,那些曾被时光尘封的美好,终将在新时代的晨光中重新绽放。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。