银河系再添神秘"超级地球"与"亚海王星" 为何太阳系独缺这两类行星?

一、双星系统里的意外访客

故事始于2023年夏末,NASA的凌日系外行星巡天卫星(TESS)在常规观测中捕获到一组异常数据。位于天龙座方向的TOI-1453恒星,这颗比太阳温度低300℃的橙矮星,其亮度每隔4.3天就会发生0.02%的微弱衰减。这个信号立即触发了麻省理工学院行星科学团队的警报系统,因为如此规律的周期性变化,极可能暗示着行星凌日现象。

但真正的突破发生在次年春天。当西班牙加那利群岛的穆查乔斯岩天文台将直径3.58米的望远镜对准这片星空,搭载的北半球高精度径向速度行星搜索仪(HARPS-N)捕捉到更惊人的细节——除了最初发现的4.3天周期信号,还存在一个更复杂的16.2天周期性摆动。这意味着,这里隐藏着不止一个天体。

经过两年严密的数据验证,由比利时列日大学天体物理学家马努·斯塔尔波特领衔的国际团队,在2025年2月23日的《天文学与天体物理学》期刊揭晓最终答案:TOI-1453恒星拥有两个行星子嗣,分别是直径1.7倍地球的TOI-1453 b,以及直径达地球2.2倍的TOI-1453 c。更令人称奇的是,这颗恒星还有位质量相当的伴星,两者以日地距离的30倍相互绕行,构成稳定的双星系统。

二、宇宙中的"异形"行星

首颗行星TOI-1453 b被归类为"超级地球",其质量约是地球的4.3倍,表面引力达到地球的1.5倍。尽管与地球同属岩质行星,但其极端环境远超人类想象:距离宿主恒星仅0.04天文单位(约600万公里),比水星到太阳的距离还要近10倍。表面温度估算达800℃,足以将铅熔化成液态。更奇特的是,它可能保留着稀薄的硅酸盐大气层,这种由岩石蒸发形成的特殊大气,在地球上完全不存在。

第二颗行星TOI-1453 c则属于神秘的"亚海王星"类别,其密度仅0.7g/cm³,比土星(0.69g/cm³)还要蓬松。这意味着它可能具有三层结构:核心是铁镍与硅酸盐组成的固态内核;中间层是高压下的超临界流体水;外层则是延伸数千公里的氢氦大气。这种"水行星"假说若被证实,将彻底改写行星形成理论。

三、解码太阳系的缺失拼图

此次发现最深远的意义,在于揭示了太阳系的特殊性。银河系统计数据显示,约30%的类太阳恒星拥有超级地球,40%存在亚海王星,而这两类行星在太阳系中完全缺席。这个矛盾被称作"行星形成理论的最大困境"。

斯塔尔波特团队提出突破性假说:太阳系早期可能存在过类似TOI-1453 c的亚海王星,但木星的引力扰动改变了历史进程。根据"大迁徙假说",年轻木星曾向太阳方向移动,其强大引力要么将内太阳系的原始行星推入恒星,要么阻碍了气态巨行星的形成。哈勃望远镜的观测数据显示,距离太阳0.5-4天文单位的轨道区间存在明显物质密度断层,这或许就是太阳系"缺失行星"的考古证据。

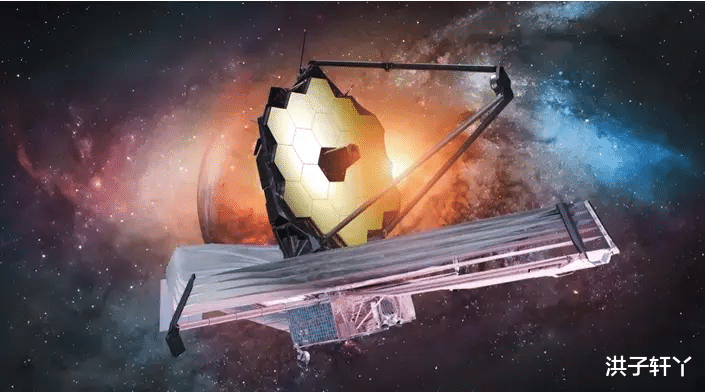

为验证这些理论,科学家正筹备对TOI-1453系统进行深度探测。詹姆斯·韦布太空望远镜(JWST)计划在2026年对其展开为期120小时的连续观测,重点分析TOI-1453 c大气层中的水蒸气(1.4μm)、甲烷(3.3μm)和二氧化碳(4.3μm)特征谱线。若检测到显著的水分子信号,将首次证实宇宙中存在以水为主体的行星。

四、改写教科书的天文利器

此次发现得益于两项尖端技术的协同作战。TESS卫星采用凌日法,通过监测恒星亮度变化寻找行星踪迹,其4台广角相机每27天扫描一片天空区域,迄今已发现5000余颗候选行星。而HARPS-N仪器运用多普勒法,能够检测小至1米/秒的恒星摆动——相当于人类散步速度的精度。当这两项技术结合,科学家不仅能确定行星存在,还能精确计算其质量与密度。

五、宇宙生命的新可能

尽管TOI-1453 b的炽热环境不适合已知生命形式,但TOI-1453 c却带来意外希望。其大气层若存在足够浓度的二氧化碳(作为温室气体),可能在中纬度区域维持液态水。更令人兴奋的是,亚海王星的强磁场(预计是地球的50倍)能有效抵御恒星风,为大气层保存提供保护。SETI研究所已将该系统列入重点监听名单,计划用艾伦望远镜阵列搜索特定频段的无线电信号。

六、未完的宇宙之谜

随着更多观测数据的涌入,TOI-1453系统正成为检验行星形成理论的天然实验室。一个关键疑团仍未解开:在双星系统中,行星如何在引力扰动频繁的环境中保持稳定?最新数值模拟显示,当伴星轨道偏心率超过0.4时,内侧行星就会被甩入恒星,而TOI-1453系统伴星的实测偏心率恰好是0.38,处于稳定临界点。这种精妙的平衡,是否暗示着银河系中存在大量尚未被发现的类似系统?

站在2025年的时间节点回望,这项发现恰似打开潘多拉魔盒的钥匙。它不仅解答了部分困惑,更提出了无数新问题:太阳系是否曾拥有过超级地球?气态巨行星如何塑造行星系统的命运?地外海洋世界是否存在生命?或许正如斯塔尔波特在论文结语中所写:"我们探索的不只是遥远恒星旁的两个光点,更是太阳系失落的历史与生命存在的终极答案。"

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。