地球轨道上的隐形危机

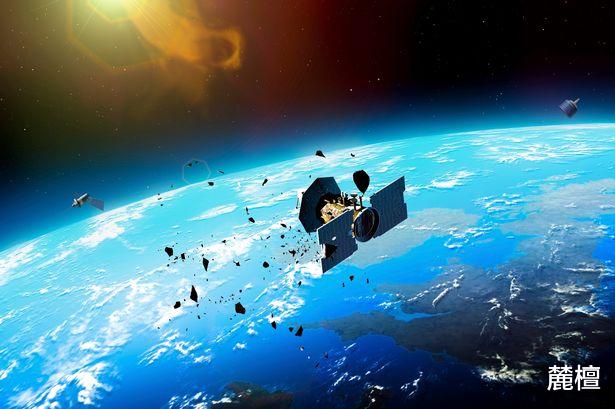

当人们仰望星空时,很难想象头顶五百公里外的太空中,数万个人造物体正以每秒七公里的速度飞驰。这片被称为"低地球轨道"的区域正在经历前所未有的拥挤——14,000颗运行中的卫星与1.2亿块太空垃圾共享着比北京市面积还小的环形空间。

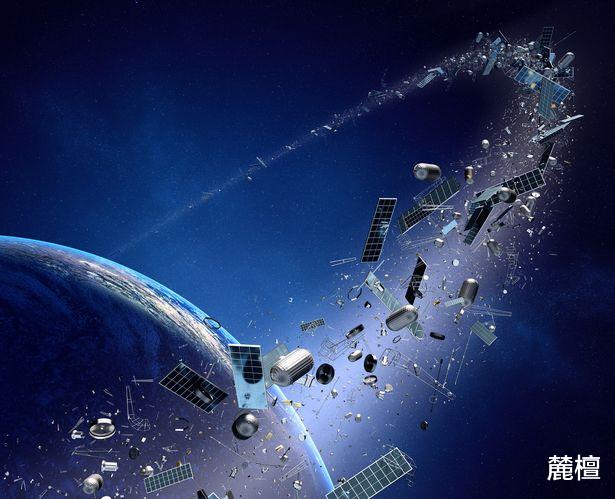

根据安全分析机构Slingshot Aerospace的数据,马斯克的星链网络仅今年上半年就进行了近五万次防撞机动。欧洲航天局的每颗航天器防撞操作频率从历史平均1次骤增至3-4次。随着各国计划在未来几年再发射数万颗卫星,轨道空间正逼近承载极限。最危险的区域集中在500-560公里高空,这里的3,114个物体总量占据了低轨道总质量的20%,其中不乏失效卫星、火箭残骸和碰撞产生的金属碎片。这些高速飘移的金属块,每一块都蕴藏着摧毁价值数亿英镑航天器的能量。

轨道管理难题不仅源于技术层面。现阶段全球缺乏统一的太空交通管理系统,各国在数据共享方面存在天然隔阂。联合国和平利用外层空间办公室主任阿蒂·霍拉-迈尼直言:"说服运营商共享导航数据是最大挑战,无论是国营还是私营机构。"像国际民航组织那样具有约束力的太空交通规则尚未建立,而信任缺失加剧了协商难度。部分国家担忧共享卫星轨迹会暴露国防机密,企业则视商业数据为竞争筹码,这种相互猜忌导致轨道安全陷入囚徒困境。

今年盛夏,中国火箭残骸爆炸和俄罗斯报废卫星解体事件,共计向太空倾泻了数万块新碎片。这些新增危险物迫使国际空间站宇航员紧急避难,也让全球航天机构再次意识到危机的紧迫性。加拿大监测公司NorthStar测算,未来五年太空碰撞可能造成4.4亿英镑损失,这还未计入对全球通信、导航、气象观测系统造成的连锁影响。专攻太空态势感知的Digantara公司CEO阿尼鲁德·夏尔马警告:"如果国家间冲突延伸至太空领域,可能引发现实版星球大战。"

应对危机曙光初现。英国航天工业正研发太空清扫飞船,日欧联合的"清道夫"计划也在推进。但要彻底解决问题,需要构建开放的信息平台——美国军方现有的太空监视网仅追踪三万余个碎片,而实际存在百万量级的危险物。联合国外空司提议建立中央数据库,让所有航天器拥有者实时共享定位数据,这需要突破技术标准不统一、数据主权争议等多重壁垒。

更深层挑战来自轨道使用的商业模式。低地球轨道因成本优势成为商业航天热土,马斯克计划将星链卫星数量扩张至4.2万颗,中国、印度等国也在筹备类似系统。里奥实验室数据显示,过去一年每颗卫星遭遇危险接近的概率上升17%,按照现有增速,黄金轨道将在十年内达到承载极限。正如北美卫星运营商联盟负责人所述:"我们正在将太空变成高速公路的早高峰。"

月球基地和火星殖民计划在这种背景下显得格外脆弱。当运载火箭需要穿越金属碎片构成的"雷区",深空探索的成本和风险将成倍增加。国际空间站的常态化避险操作预示着更严峻的未来——在更遥远的阿蒂米斯计划中,载人飞船可能需要配备更强力的防护装置,而这会挤占本就宝贵的载荷空间。

联合国太空事务委员会近期达成共识:制定太空交通规则迫在眉睫。借鉴民航管理体系建立分层的责任机制,可能是可行出路。具体措施包括:建立国际认可的避撞标准,规范卫星报废流程,设立轨道使用费基金用于垃圾清理。这些方案的落地需要突破传统地缘政治框架,将太空视为人类共同遗产而非战略资产。

站在地球仰望星空,我们正面临抉择:是让太空成为技术创新的新边疆,还是放任其沦为无法使用的废弃场。轨道资源的不可再生性决定了这场赛跑的终极时限——当碰撞引发的连锁反应达到临界点,近地空间将完全被碎片云笼罩,人类可能亲手铸就困住自己的天穹牢笼。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。