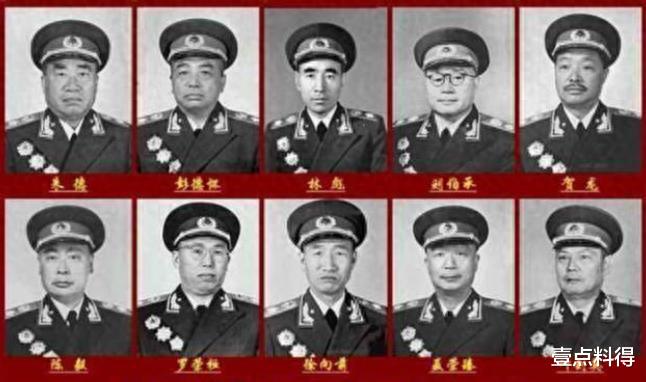

新中国的授衔仪式让十位元帅的名字刻入了历史。

其中有四位被称为“老总”,即朱德、贺龙、彭德怀和陈毅。

这个“老总”称号代表着军中地位的崇高,承载着极为特殊的革命历史和党内认可。然而,这四位元帅中,毛主席心中只承认三位,其中一位为何不算?

在中国革命军史中,“老总”这一称谓并非制度性军衔,却远比头衔更具精神含义。

“老总”原是旧时军阀系统中的俗称,泛指部队指挥官。但在红军和八路军体系中,它逐步演化为对某些资历深厚、威望卓著的高级将领的尊称。

称某人为“老总”,意味着不仅承认其军事才能与功绩,更是对其革命资历、人格力量、群众基础乃至其在毛泽东心中独特地位的一种综合肯定。

在1955年授衔后,中国人民解放军共评定了十大元帅,这十人已经是军衔最高等级,但在大众眼里,“老总”才是最高。

被军内军外普遍称为“老总”的,却只有“朱彭贺陈”四人。他们不是军衔体系内的官僚象征,而是红色年代的活脉络,是指挥千军万马、同时也能走进士兵心中的灵魂人物。

在这“四老总”中,毛泽东真正私下认可并使用“老总”称谓的,仅限于朱德、彭德怀、贺龙三人。此种区别看似微妙,实则反映出毛主席一以贯之的用人哲学和历史观。

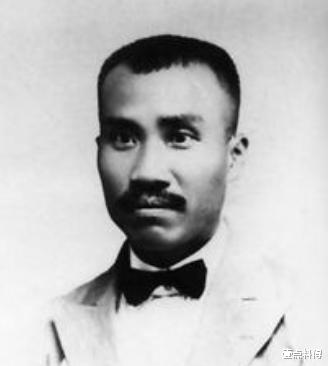

朱德:革命的开创者与忠诚的战友朱德是毫无争议的“总老总”。

毛主席曾坦言,“朱老总是我们军队的缔造者”,这不是溢美之词,而是对历史的精准还原。

1911年,朱德参与了辛亥革命,作为云南起义的骨干力量,他在推翻清朝统治的过程中,展现了过人的军事指挥能力和坚定的革命理想。

真正让朱德的名字和革命史紧密联系在一起的,是南昌起义。在这场起义中,朱德担任了起义军的领导人之一。尽管这次起义未能成功,但却成为了中国革命历史上具有深远影响的一次尝试。

朱德与毛主席的合作是中国革命历史上最为著名的搭档之一。

毛主席负责革命的战略方针,朱德则负责将这些方针在战场上贯彻落实。他们在反围剿战役中的成功配合,不仅展现了朱德的军事才能,也证明了他忠诚于革命事业的决心。

毛主席曾赞扬朱德“度量大如海,意志坚如钢”,这样的评价不仅是对朱德品格的认可,也是对他在中国革命历史中不可替代角色的高度评价。

毛主席与朱德的关系超越了单纯的上下级关系,更多的是一种深厚的革命友谊和思想上的相互认可。

朱德的勇敢、智慧、忠诚,赋予了他“老总”这一称号的真正意义——他不仅是一个军事领导者,更是中国革命中不可或缺的核心人物之一。

从南昌起义到井冈山会师,再到中央红军长征与抗战时期的八路军总指挥,朱德始终站在中国人民军队的最前列。

他身上有一种极度罕见的融合气质——既有深厚的军事理论修养,也有质朴平和的人格魅力。

他能在毛泽东身边如影随形,却又始终保持自己的立场和独立思考,两人之间的革命友谊,更像是一种战地兄弟情,一种心照不宣的默契。

他是毛主席战略落地的稳定器,是将纸上的兵法真正落实到阵地上的“刀笔将军”。

贺龙的“老总”身份则承载着更多江湖气与草莽情。他是从两把菜刀起义走来的红军将领,是从旧军队中杀出一条血路的革命家。他没有复杂的军事理论,却有极强的实战本能与组织力。

秋收起义,是贺龙参加的第一次由共产党领导的武装起义,虽然起义失败,但却奠定了他未来在革命道路上的坚定立场。

1929年,贺龙带领工农红军与敌人展开了艰苦的战斗。在敌强我弱的局面下,总能在战斗中找准时机,实施反击。他的军事指挥能力逐渐得到毛主席的认可,并在之后的长征中发挥了极大的作用。

贺龙在长征中的表现堪称不朽,他不仅为红军制定了合理的战略计划,还在行军途中不断鼓舞士气,确保队伍能够坚持到最后。

正是在贺龙的英明领导下,红军克服了无数困难,为最终胜利打下了基础。

抗日战争爆发后,贺龙担任了八路军的重要指挥职位,在战场上屡次取得辉煌战果,给敌人以沉重打击。

尤其是在平型关战役中,他以少胜多,创造了抗日战争的一个重要胜利,这一胜利极大鼓舞了全中国人民的抗战信心,也为中国革命带来了新的希望。

在长期的游击战争中,他坚信军队的力量来源于人民,只有与人民紧密结合,才能取得最终的胜利。

新中国成立后,贺龙不仅继续担任着重要的军职,还致力于建设新中国的军事力量。他在组织上做出了诸多改革,并为中国人民解放军的发展打下了坚实的基础。

毛主席对贺龙始终有种特殊的喜爱与信任,不仅因为他忠诚稳重,更因为他那种敢打敢拼、但又始终不离大局的情义担当。

他是战场上的指挥员,更是毛主席眼中“可以托付的兄弟”。“贺老总”这一称谓,在人民群众与军中上下传颂,是对他一生革命精神的高度提炼。

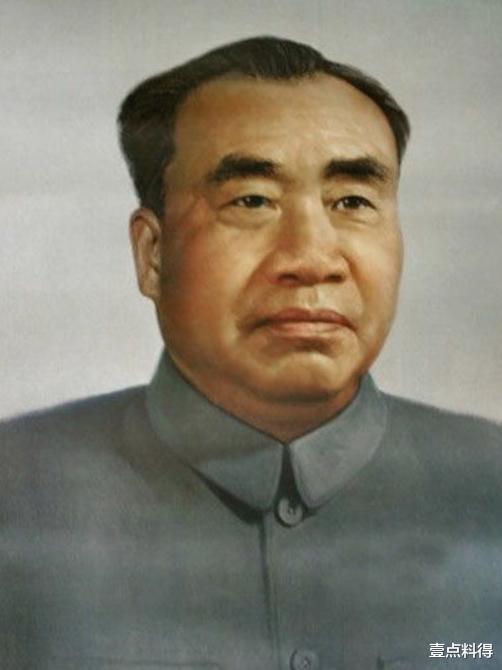

彭德怀,是最锋利的那把剑。他不多话,但每一次出鞘都震撼山河。

毛主席在谈及他时,常用“横刀立马”“一身正气”来形容,既指其铁血果敢的作风,也暗含他那种不徇私情、敢于直谏的性格。

从他领导的湘赣边界的游击战斗开始,便显露出作为一个军事指挥员的非凡能力。作为中共中央指定的革命将领,他是敌军的首要目标!多次陷入困境,却总能巧妙反击,带领部队屡次脱困,取得了令人瞩目的战果。

在抗日战争期间,彭德怀被任命为八路军副总指挥,在抗战最艰苦的阶段,彭德怀所领导的部队屡次打出了精彩的胜仗。他对于党内的忠诚、对于人民的责任感、对于胜利的坚韧追求,使他成为中国革命史中的一个重要象征。

他不仅是一位伟大的军事指挥员,也是一位始终站在人民立场上的革命者。无论在战场上,还是在国内政治的风云变幻中,彭德怀始终保持着高度的原则性与自律性。

他始终坚信,只有通过坚定的信念和不懈的努力,才能为人民谋得真正的幸福与解放。

在朝鲜战争爆发后,彭德怀带领中国人民志愿军赴朝作战,这一决策成为中国近现代史上最为关键的军事行动之一。

在这场战争中,彭德怀不仅面对着世界上最强大的军事力量——美国的直接挑战,还要应对不同国家间的复杂政治局势。

在极端不利的情况下,彭德怀依旧凭借其过硬的军事素质和精准的战略眼光,带领志愿军取得了举世震惊的胜利。

他的领导方式、决策能力以及英勇作战的精神,深深影响了一代又一代的中国军人。

毛主席曾经提到:“彭德怀是一块硬骨头”,这一句话生动诠释了彭德怀在毛主席心中的地位。

他被称为“彭老总”,是对其军人气质与人格操守的集体记忆。

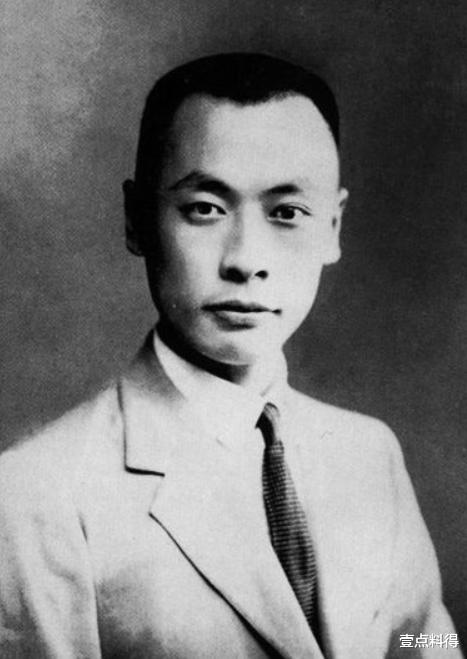

在毛泽东的言语体系中,“陈老总”这一称呼却始终没有成为惯用语。

相较于朱德的“朱老总”、彭德怀的“彭老总”、贺龙的“贺老总”,毛主席对陈毅始终保持着一种特有的称呼方式——“陈毅同志”。

陈毅的革命履历可以用“波澜壮阔”来形容。

他是南昌起义的重要参与者,是与周恩来并肩作战的将领,是长征后南方三年游击战争的核心人物,更是在抗日战争与解放战争中担纲新四军与华东野战军的重要领导。

他文武兼修,不仅能驰骋沙场,也擅长诗词外交,是中国共产党早期少有的“儒将”代表。然而,正是这份多重角色的交织,使得他在毛泽东心中有着一种不同于其他三位“老总”的定位。

早在中央苏区时期,陈毅曾长期担任政治工作,在红军中并不主掌军权,而是以政治委员、外交代表的身份活跃于党内外。

长征时期,因受伤留在南方坚持游击战斗,与党中央隔绝数年。直到抗战期间担任新四军军长、之后华东局书记与野战军司令员,才逐步与毛泽东形成战略配合。

新中国成立后,他更倾向于担任政治与外交职务,逐渐淡出军事第一线。这种角色转换虽并非贬值,却也使他在“老总”这一极具军事象征意义的称谓中略显边缘。

在毛泽东的语境中:“老总”不仅代表军功,更象征着“靠得住、打得赢、带得动”的全能型将帅,是要在战火中磨砺出钢骨、在关键时刻可以统帅全局的压舱石人物。

陈毅虽位高声重,但在这种维度下,并未完全契合毛主席内心的“老总标准”。

毛主席始终称其“陈毅同志”,其“同志”二字,既是对其人格的尊重,也隐含着一种组织内部高度平等的政治礼仪。

毛主席从不轻易言情,更不随意表态。在他的政治语言中,每一个词汇都经过精心考量,每一个称呼背后都藏有深意。

他称朱彭贺为“老总”,是对其战场地位与精神力量的集体认定;而称陈毅为“同志”,则是对其政治价值、文治贡献与人格修养的一种另向表达。

评论列表