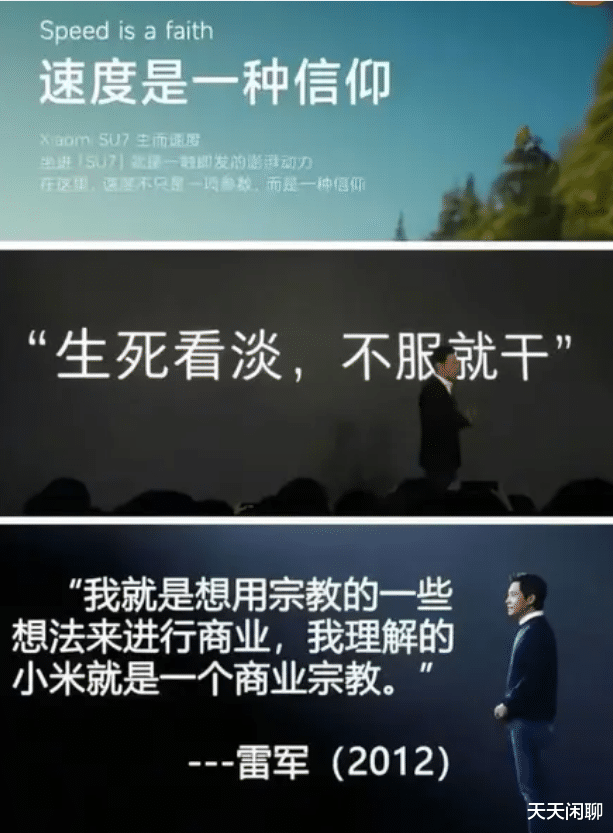

从"为发烧而生",会引起"为流量而亡"吗?小米汽车的至暗时刻

2025年5月,小米SU7 Ultra车主在收到售价52.99万元的顶配车型后,发现选装价4.2万元的碳纤维双风道前舱盖存在功能性缩水。官方宣称的"赛道级空气动力学设计""双风道散热"等卖点,在用户实测中沦为装饰——鼓风机测试下纸巾纹丝不动,烟雾测试显示气流无法通过风道进入机舱,拆解更证实内部未形成有效气流通道。

小米汽车先用小米手机来复刻汽车,发现结果从"性能图腾"到"装饰件"的信任崩塌。

这场争议本质是营销承诺与工程现实的撕裂。

北赛道原型车采用的贯通式风道设计,在量产版中被简化为表面开孔造型,且未与刹车系统或散热结构连接。更致命的是,小米在宣传中刻意模糊了"造型复刻"与"功能实现"的界限:雷军曾在直播中强调"内部结构也都要改,双风道直接导向轮毂",而量产车却采用与普通版相同的内部结构。

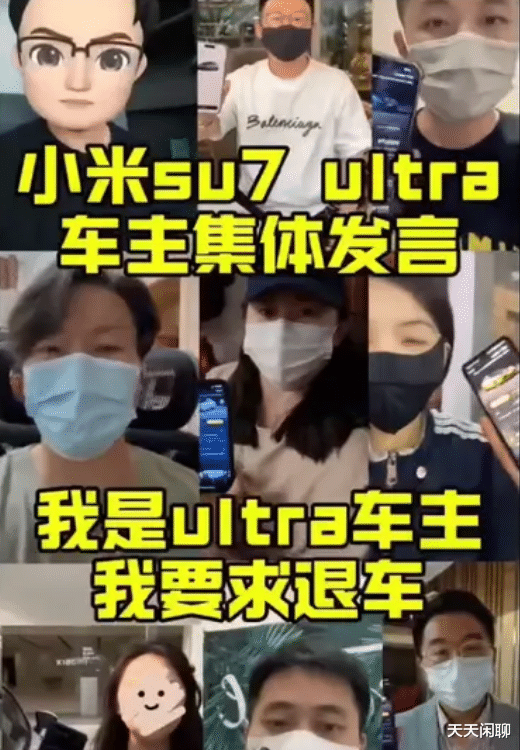

针对这些舆论舆论危机,小米采取"三步走"应对策略:允许未交付订单改配铝制机盖、补偿已交付用户2万积分(约2000元)、声明"信息表达不清晰"。但4.2万元选装费与2000元补偿的悬殊差距,反而激化了矛盾,大家都要求退车退钱。

说实话,这次小米太小看花五十多万买SU7 Ultra的车主,能花这些钱买这种还未经过市场认证的车,都不是一般人。可偏偏你还得罪了这些人。

2000元是就像是打在了这些车主的脸上,何况还是绑死的小米2w积分,以后把车子开出去,知道这件事的人一看,得来的说不定都是嘲讽的目光,这你受得了?

"参数神话"反噬的消费觉醒

1. 技术信仰的幻灭其实SU7 Ultra用户多为追求极致性能的"科技信徒",他们支付溢价的核心动力来自对"纽北最速量产车""赛道基因"等符号的认同。

但是发现高价购买的"性能图腾"竟是装饰件,这种被信仰体系背叛的痛感远超普通消费纠纷。有车主直言:"我们买的不是碳纤维贴纸,而是对技术创新的尊重"。

2. 价值落差的愤怒在新能源汽车消费升级趋势下,50万元级用户对"价值感知"尤为敏感。碳纤维机盖4.2万加装,却未带来可量化的性能提升(如散热效率、下压力数据),还失去了收纳的空间,这种投入产出比的失衡直接触发了"智商税"质疑。

更令用户不满的是,小米试图用"减重1.3kg"等边缘参数转移焦点,回避核心功能缺失。

三、小米困局:流量狂欢背后的危机1. 品牌人设的坍塌小米汽车依靠"性能对标超跑""重新定义汽车"等激进话术快速建立高端形象,但碳纤维机盖事件暴露了技术储备与营销野心的错位,可能还有潜在公司内部消息不对称的情况。

当这些"实验室数据"无法转化为用户可感知的价值时,甚至还被背刺的时候,就是迎来流量反噬。

2. 管理体系的挑战从"智驾换马甲"到"马力限制门",小米汽车连续暴露出跨行业造车的系统性风险:营销部门与技术部门的割裂、互联网式快速迭代与汽车工业严谨性的冲突、创始人个人IP与组织能力的失衡。雷军坦言"过去一个月是创业最艰难时期",正是这种深层矛盾的集中爆发。

马力的限制,也是一记很重的耳光,客户的思维是,我可以不用,但必须得有,但你给我限制了,还教我做事?那不行,小米汽车擅做主张为车主做决定,不尊重车主的选择,侵犯了车主的权利。

智能汽车时代的信任重构这场风波揭示了新能源汽车行业的集体焦虑:在资本催熟与技术竞赛中,部分企业陷入"参数内卷",将百公里加速时间精确到小数点后两位,却忽视基础功能的真实体验。

就看小米能不能把危机变成转机。重建信任,透明化沟通:公布第三方机构对争议部件的测试报告,构建汽车产业专业人才主导的决策机制。

正如维权车主所言:"我们愿意为创新付费,但拒绝为谎言买单"。唯有将"用户至上"从营销口号转化为产品哲学,才能穿越周期迷雾。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。