5.10从停更到健身重启!雷军40天沉默背后,小米汽车经历了什么?

2025年3月29日,一场突发的交通事故让智能驾驶这一热门领域再次进入公众视野。这起不幸的事件发生在安徽的高速公路上,一辆配备NOA(L2级)智能辅助驾驶系统的小米SU7汽车不幸撞上了隔离带,随之而来的是一场严重的爆炸。这一悲剧导致车内的三名乘客不幸遇难,瞬间引发了对小米汽车安全性能的广泛质疑和讨论。这起事故像一颗重磅炸弹,炸开了消费者对智能汽车信任的裂缝,也将小米推入了舆论的风口浪尖。

智能辅助驾驶技术近年来迅猛发展,其背后蕴藏着巨大的市场潜力。在中国,尤其是小米这样的科技巨头,以其创新技术和优质产品显得尤为突出。一旦事故发生,舆论的审视显然是无情的。当这辆本应为乘客提供安全和便利的智能汽车,在高科技加持下却翻车,事故背后的深层问题无疑成了众人的焦点。许多消费者开始重新审视他们原本对智能驾驶的期待与信任。

在此事件曝光后,社交媒体瞬间沦为各类评论的聚集地。有人对小米的责任感到愤怒,认为企业作为科技产品的生产者,要对用户生命安全承担起更多的责任;也有人表示这只是技术发展的必然过程,智能驾驶尚处于实验阶段,难免出现问题。从这个角度看,这场事故不仅仅是一个不幸的事件,也折射出整个行业在技术成熟度、法律规定和安全保障方面亟待提升的现状。

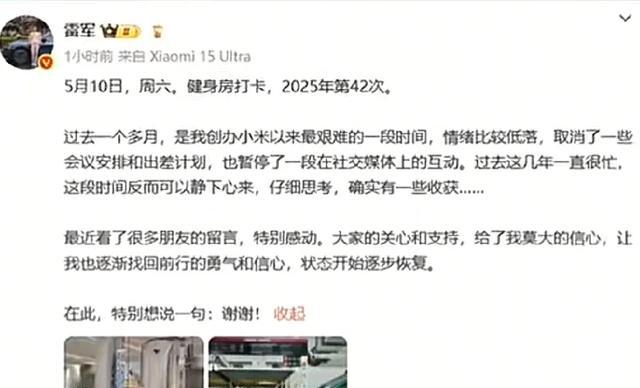

雷军,小米创始人兼CEO,身为企业的灵魂人物,自然承受着巨大的压力。在事故发生后,他在社交媒体上的动态停更了长达40天,成为了公众关注的另一个焦点。作为一个公众人物,雷军的沉默与退隐让人猜测其内心所承受的重负。在社交平台的喧嚣中,他选择了退出,似乎将自己隔离在这场舆论风暴之外。他的这种选择,不仅是情感的抑制,也是对自身士气的一次重建。他需要时间去回顾和反思,也需要时间去面对这个对自己和公司都至关重要的难题。

随着时间的推移,雷军逐渐走出了情绪低谷,并在5月10日时通过微博分享了自己的锻炼经历,透露自己的心情有了好转。或许长时间的沉默给予了他重新思索的机会,让他重新审视小米的未来和自己在这场危机中能做出的改变。他在社交平台的言论显示出他已经开始考虑重整旗鼓,带领小米迎接新的挑战。雷军在这次事件中的转变,给很多人以信心,也为小米汽车的发展指明了方向。

然而,事故带来的挑战并没有随着雷军的信心恢复而结束。公众对小米汽车安全性的担忧仍旧存在,消费者对智能汽车技术的未来充满了疑虑。尤其是在一个竞争愈发激烈的市场环境中,消费者的信任无疑成为了品牌持续生存和发展的基石。而小米希望在汽车领域有所作为,其技术研发和安全防护措施的进一步升级将显得尤为关键。

影子随之而来的是行业内外对智能驾驶的思考。智能辅助驾驶技术不再仅仅是对驾驶体验的优化,更是对行车安全的深刻问询。每一次事故都是一个警示,它提醒着我们在科技进步的同时,安全永远是第一位的。对此,整个智能汽车行业都必须重视。小米的事故提出了一个根本性的问题——在追求技术革新的同时,如何实现和保障用户的安全。

针对这一点,小米正在全力配合警方的调查,并根据工信部的要求适时推进辅助驾驶系统的名称规范调整。在技术更新与安全防护的双轨并进中,小米不仅要提升产品的质量和技术保障,更要提升消费者对品牌的信任。每一个决定、每一次技术迭代、每一个出厂的产品都需经过严格的测试和评估。

这样的变革不仅仅是小米单打独斗的责任,更是整个行业上下需要联合把关的政策和标杆。“安全”已经成为了智能汽车行业发展的关键词,必须有规章制度和行业标准,使得技术进步不会以牺牲安全为代价。产品的设计初衷需要与用户的使用安全紧密相连,这是每一个企业都必须重新审视的课题。

小米在技术与安全的双重挑战下,如何找到一个平衡点,真的需要智慧和勇气。面对激烈的竞争环境,除了重拾信心,雷军带领着团队,怎么才能在行业中脱颖而出,迎来新的成长阶段?这会是一个漫长的过程,但同时也是小米的一次深刻洗礼。

智能驾驶技术的未来,不仅仅依赖于技术创新,更需要在法律、伦理和用户体验等多方面进行全面考量。事故的发生并不意味着技术的失败,而是在推动整个行业共同进步。通过对这次事故的反思,企业可以更好地认识到自身的责任和使命,确保即将推出的产品在技术的同时也具备安全性。

智能汽车的行业前景依然广阔。根据市场研究机构发布的数据,全球智能驾驶市场的规模预计在未来几年将持续增长,2025年市场规模将达到300亿美元以上。在这个巨大的市场机会面前,各大企业不得不加快步伐,推动智能驾驶技术的应用和发展。

在这样的背景下,小米应运而生的责任和挑战并存。信任的重建、技术的提升、行业的标准化都需为智能汽车的发展注入新的活力。事故给予的教训犹如一面镜子,让每个行业参与者看到不应忽视的重要问题,帮助他们在其发展之路上朝着更安全、更信任的方向前进。在新的起点上,小米汽车有机会也有责任重新定义智能驾驶的未来。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。