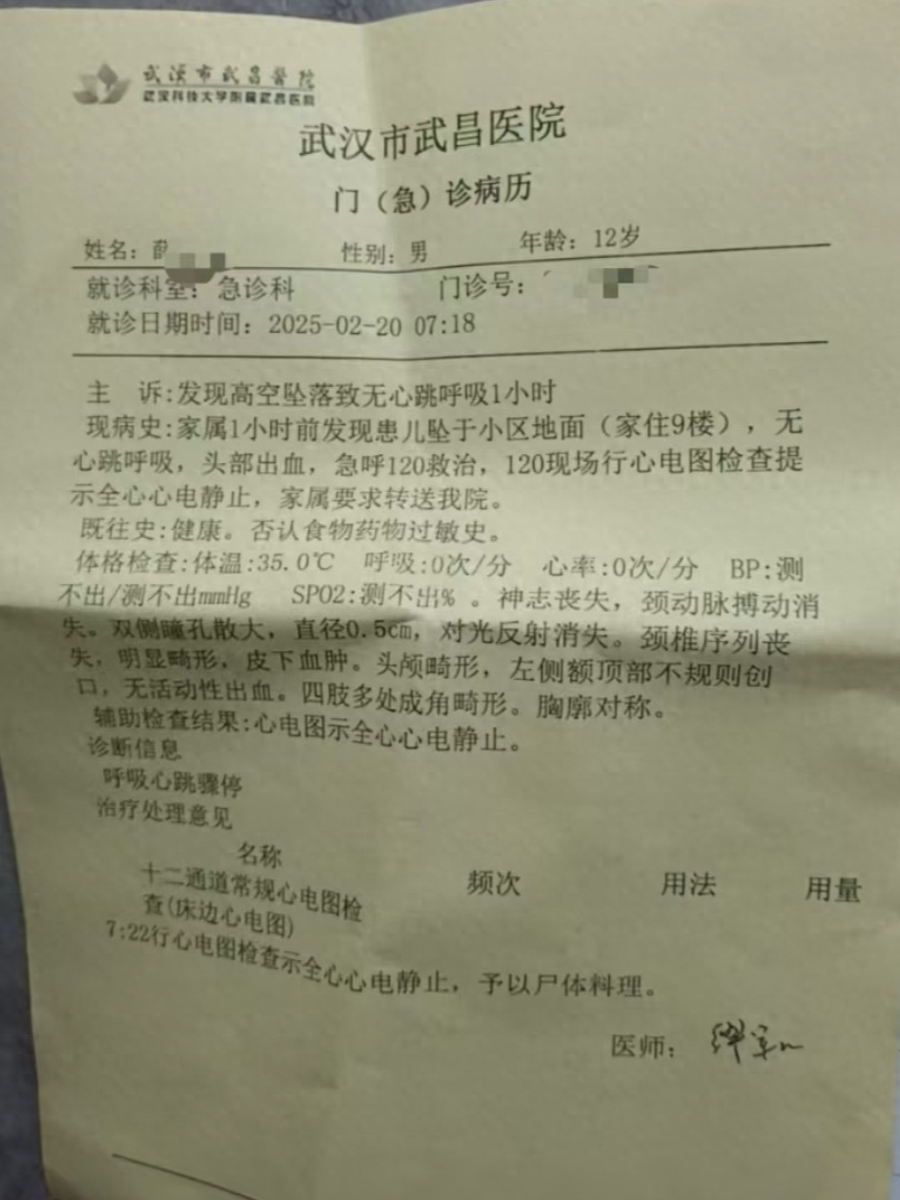

最近,武汉市发生了一起令人痛心的事件:一名12岁的初中生从自家9楼坠下,不幸身亡。事件发生后,薛先生将原因归结于孩子在学校遭遇的老师惩罚——因在课间用电话手表听音乐,老师不仅没收了手表,还用戒尺打了孩子。尽管警方排除了刑事案件,但这个悲剧仍然引发了社会对教育方式、学校责任以及家庭教育的广泛讨论。

这起事件的发生不仅仅是一个简单的个案,它背后隐藏了更深层次的教育理念、学校责任以及社会价值观的冲突。从多个方面来看,这起事件的背后可能有许多值得我们反思的地方。

这名初中生之所以遭遇不幸,起因是他在课间使用电话手表听音乐,老师因此没收了手表,并采取了戒尺体罚。这一行为看似是为了“规范”学生的行为,但对于孩子来说,这可能是一次无法承受的心理冲击。

我们常常听到“严师出高徒”的说法,认为老师的严格管理是为了孩子的成长。但问题在于,教育是否仅仅依赖体罚与惩罚?孩子在经历这种惩罚时,是否能真正理解其背后的教育目的?这种过度的管束与体罚,是否能够激发孩子的自律与思考,还是反而激化了孩子的反感与抵触心理?在现代教育理念中,惩罚并非唯一的教育方式。尤其是在面对处于成长关键期的初中生时,老师应该采取更多的理解与沟通,而不是单纯的体罚与约束。

体罚本身是一种极端且过时的教育方式,其负面影响常常被低估。尤其是对于一个12岁的孩子来说,他正处于自我意识逐渐形成的阶段,任何来自成年人世界的压制、羞辱或打击,都可能在心理上留下难以愈合的创伤。这种创伤可能让孩子感到无助、孤独,甚至绝望。而这正是我们需要警惕的地方,教育不仅要有“规矩”,更要注重“理解”和“关爱”。

事件发生后,薛先生前往学校了解情况,得知孩子在事件发生的前一天已经遭遇了老师的体罚。而学校方面的回应较为模糊,教育局则表示会与学校和警方一起讨论处理。

那么,学校是否应该为孩子的死亡负责?首先,作为孩子成长的环境,学校是孩子教育的第二课堂。学校不仅仅是传授知识的地方,更是孩子社会化的重要场所。在学校中,老师是孩子们的引导者和榜样,学校则有责任确保老师采取合适的教育方式,尤其是在孩子们面临问题和冲突时。对于小薛而言,老师的体罚显然没有起到教育的作用,反而可能加重了孩子的心理负担。

其次,学校是否对孩子的心理健康给予足够关注?学校的管理和教育方式是否真正关注孩子的全面发展?从这起事件来看,学校在管理方面显得有些疏忽,尤其是缺乏对孩子心理健康的关怀。虽然学校可能无法对每个孩子的情绪变化做出精准判断,但它却有责任通过建立更为细致的沟通机制、关注孩子的心理变化,尽可能避免悲剧的发生。

最后,学校与家长之间的沟通是否到位也是一个值得反思的点。在事件发生前,学校未能充分与家长沟通,导致家长无法及时了解孩子在学校的情况,错失了提供帮助的最佳时机。学校和家庭应该是教育的两翼,只有双方共同努力,才能让孩子健康成长。

教育是双向的,老师的责任不仅仅是教授知识,更是关心孩子的成长与心理健康。对于这位老师来说,体罚的做法显然失当。作为成年人,教师理应具备处理孩子情绪和行为问题的能力,而不是采取暴力手段。在教育中,严厉的惩罚往往容易引发反效果,尤其是在面对心理尚不成熟的青少年时,教育方式的选择至关重要。

我们不能一味归咎于老师的失职,但也不能否认其责任。孩子在学校的表现及其情绪反应,需要老师用更为细腻的方式去解读和处理,而不是仅仅依靠传统的权威与控制手段。教育的核心应是培养孩子的独立思考和健康人格,而不是通过压制与体罚来逼迫孩子服从。

除了学校和老师的责任,这一事件也提醒了我们家庭教育的重要性。尽管薛先生在事发当晚与孩子并未发现明显的异常,但作为父母,是否及时了解孩子的内心世界也是十分重要的。孩子们在成长过程中,往往会经历多重心理冲突,家长应当及时关注孩子的情绪波动,尤其是在学校遇到困难或挑战时,更要与孩子进行深入的沟通和理解。

同时,社会也应当对教育方式进行深刻反思。在信息化时代,孩子们的生活和心理状态变得更加复杂多变,单一的、传统的教育方式往往难以适应现代教育的需求。我们是否能够为孩子提供更加宽容与理解的教育环境?是否能够通过制度与社会的共同努力,避免类似事件的发生?

教育,关乎每一个孩子的未来。在这起悲剧中,学校、老师、家长乃至整个社会都有责任进行反思和改进。我们不能让悲剧重演,只有在多方共同努力下,我们才能为孩子们创造一个更加温暖、安全、支持的成长环境。

对此你怎么看呢?你觉得学校和老师应该承担哪些责任?在教育中,你认为该如何平衡严厉与关爱?欢迎在评论区分享你的看法!

评论列表