作者:楼心月,原创文章,禁止转载。

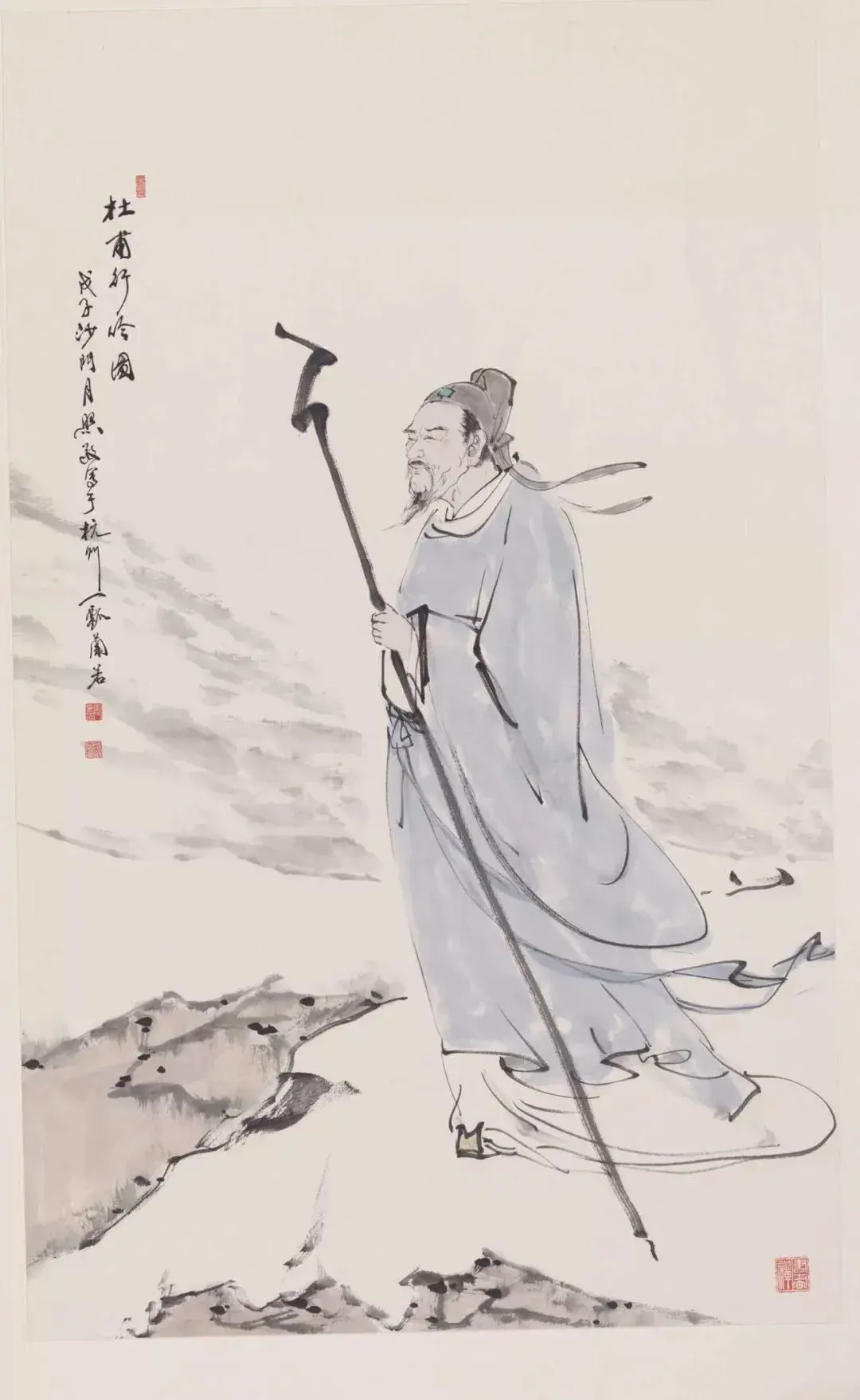

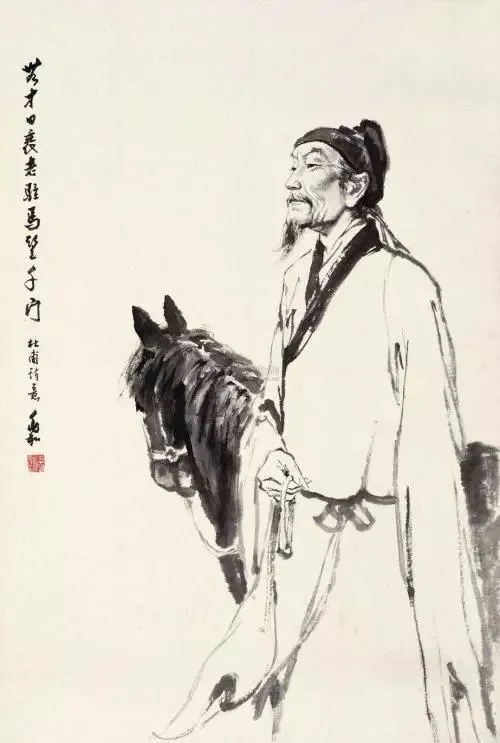

他生于开元盛世,年少时家境优越,也曾裘马轻狂,胸怀报国之志,立下“致君尧舜上,再使风俗淳”的宏愿,然而却中年潦倒,一生颠沛流离,直至尘霜满面,也未能再次踏上故土,最终在羁旅途中溘然长逝。

他,就是“诗圣”杜甫。

他的爱国热情,他的沉郁之风,他的漂泊落魄,时代造就了他的不幸,却也成就了他的伟大诗才……关于他的故事,我们已经听得太多以至于感到厌倦,所以,不如换个角度思考,假如他的一生平安顺遂,他又将有着何种身份?

涉水登山、饱览河山风光的潇洒驴友

贫困潦倒时,漂泊异乡的杜甫,即使登高远望,也难解心中愁闷,看着眼前景色,更平添几分悲凉无奈。

登岳阳楼

昔闻洞庭水,今上岳阳楼。

吴楚东南坼,乾坤日夜浮。

亲朋无一字,老病有孤舟。

戎马关山北,凭轩涕泗流。

登高

风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

万里悲秋常作客,百年多病独登台。

艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。

不论是在岳阳楼上,还是在夔州江畔,诗人眼前所见,皆是气势雄浑之景,面对着气势非凡的洞庭湖与浩浩汤汤的长江水,任何人都会忍不住为之赞叹。若是意气风发的青年,身旁有友人相伴,面对这样壮丽的景色,定当浮一大白。

只是,此时的诗人,已过天命之年,背负着太多的国仇家恨,即使登高远望,也并不能缓解他内心的苦楚。两鬓斑白的他,只能遥望远方的烽火,泪流满面。

那么,倘若我们将时间往前回溯,倒回到他的青年时期,没有经历这么多苦难的诗人,登临远眺时,又将有着何种心情?

望岳

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

谈论杜甫,总是绕不开《望岳》。首句独具匠心,巧妙地以提问开篇,紧接着描述泰山之“高”,但诗人并没有以纵向的高度,如“高耸入云”一类的词来直接描绘,而是以横向的广度——走出齐鲁大地仍然能远远遥望泰山,衬托出泰山之高。

“造化钟神秀,阴阳割昏晓”两句,从远景转入近景,同一时间,山南山北判若两地,一为清晨,一为黄昏,体现出泰山高大雄伟、遮天蔽日的气势。

“荡胸生曾云,决眦入归鸟”则是诗人的个人感受,眼前所见让诗人心胸因漂浮流动的云层而荡漾,双眼也因欣赏归鸟而疲惫,仿佛快要裂开。即使如此,却还是忍不住继续欣赏,想要把这一切尽收眼底,因此,定要登上顶峰,俯瞰群山。

最后两句升华全诗,“泰山”与“众山”对比,在突出泰山之“高”的同时,也抒发了一腔豪情——诗人愿做一个“大写的人”,锐意进取,昂首阔步地行走在时代前列。

作为杜甫青年时期的代表作,这首诗既是诗人遣词造句臻入化境的体现,同时也展现了诗人愿勇攀高峰、睥睨天下的决心和气魄。

诗中洋溢着喷薄而出的旺盛生命力,无所畏惧的豪迈气概与炽热浓烈的生命激情相碰撞,交织成一曲辉煌的史诗。

然而,高潮之后,便是长久的低沉。此后,苍凉悲辛成为了杜甫生命中的主旋律。

如果杜甫后来没有经历那么多的波折磨难,假如朝堂上君主开明、大法小廉, 或许,他可以成为国之栋梁,大展拳脚,充分发挥自己的才学为国尽忠,或许,他就能保持着这颗永远年轻的心,不被纷扰的世事所束缚,快意潇洒地行走在天地间,不必担心下一顿是否有米下锅,也不必考虑接下来将去往何方,而是从心所欲,信步游走于名山大川,留下一首首豪气干云的诗篇。

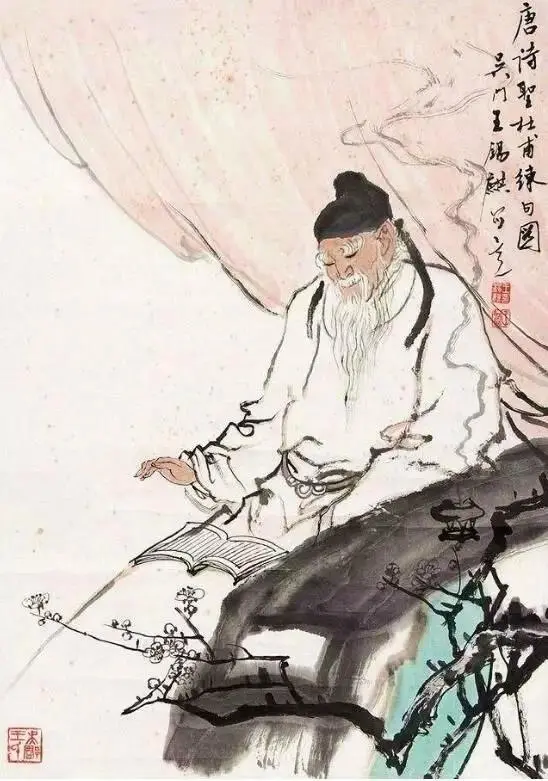

细致观察世界 热爱生活的文艺博主

一花一世界,一叶一菩提。

每一个妙笔生花的诗人,都是热爱生活、善于观察世界的有心人。

杜甫更是如此,一场悄然而至的春雨能让他对明朝花开充满期待,一条开满鲜花的小径使他流连忘返,以至于窗外的黄鹂、白鹭,远方西岭的千秋雪,都逃不过他的双眼。

或者说,他不是用眼睛看,而是在用心感悟这个世界,感受流年变换、草木荣枯。

晨雨

小雨晨光内,初来叶上闻。

雾交才洒地,风逆旋随云。

暂起柴荆色,轻沾鸟兽群。

麝香山一半,亭午未全分。

不同于春夜喜雨,清晨微雨又是另一番景象。晨光熹微中,淅淅沥沥的小雨飘落,落到树叶上,发出轻微的声响。

诗人忍不住走出家门,看着雾起时,轻盈的雨丝随风起舞,于天际回旋。柴扉经雨湿润而露出本色,鸟兽皮毛也只沾染了湿气。远处的麝香山雨雾朦胧,半隐半现,有如仙境一般。

全诗由听觉到视觉,又由近及远,写出了雨之绵密、持久,将捉摸不定的微雨描述得淋漓尽致。若不是细致观察生活,对眼前景色充满热爱,又怎能写出这样动人的文字?

舟前小鹅儿

鹅儿黄似酒,对酒爱新鹅。

引颈嗔船逼,无行乱眼多。

翅开遭宿雨,力小困沧波。

客散层城暮,狐狸奈若何。

若是把这首诗单独拿出来,或许很难让人相信,作者竟然是杜甫。

首句写实,刚破壳的小鹅如同黄米酒一般通体金黄,惹人怜爱。然而,这群小鹅居然“初生牛犊不怕虎”,见到船只逼近,便引颈高呼,像是在斥责船只快些远离。只是,因为太过弱小,翅膀禁不住雨淋,又难以抵挡风浪。待到夜幕降临,人走客散,若是狐狸来了,它们又该何去何从?

很多创作者时常会感叹自己灵感枯竭,没有内容可写,然而对于留心生活细节的人而言,一草一木都可以成为创作的源泉。诗中的“小鹅”,既是现实中所见之鹅,亦是诗人自己,以及和诗人一样、势单力薄、孤苦无依的人们。

尽管前方有着未知的黑暗和险境,但依旧要拿出“以卵击石”的气概,用嘶哑的嗓音发出振聋发聩的呐喊,拼尽全力,同这世道博上一博。

见到一群鹅,也能泛起无限怜爱,关心它们的命运,无怪乎诗人会对平民百姓的苦难予以极大的关注。这种共情能力,正是源于对生命本身的尊重和悲悯。

如果没有经历苦难,生活在现代,也许杜甫可以成为一位优秀的摄影师,用快门捕捉下那些不经意间的美好,或是成为一名文艺博主,写下一首首清丽的小诗,让这个世界少几分喧嚣,多几分安宁闲适。

守着老妻热炕头,喜欢秀恩爱的隔壁老大爷

因为他(杜甫)的情感的内容是极丰富的,极真实的,极深刻的;他表情的方法,又极熟练,能鞭辟到最深处,能将他生命完全反映不走样子,能像电气一般一振一荡的打到别人的心弦上。中国文学界写情圣手,没有人比得上他,所以我叫他做情圣。

——梁启超

文人总是喜欢风花雪月的浪漫,总是钟情于年轻貌美的红颜知己,如白居易的“樱桃樊素口,杨柳小蛮腰”,杜牧的“娉娉袅袅十三余,豆蔻梢头二月初。”

可是家中那个独守空闺、容颜渐老的妻子,却得不到他们的一个眼神、一句温言软语。而年迈的杜甫,却始终挂念着相依相伴、携手走过多年的老妻。

一百五日夜对月

无家对寒食,有泪如金波。

斫却月中桂,清光应更多。

仳离放红蕊,想像嚬青蛾。

牛女漫愁思,秋期犹渡河。

这首诗写于寒食之夜,诗人困居长安,与妻子分隔两地,不同于一贯的现实风格,这首诗则极具浪漫主义色彩。首联点明时间,落魄的诗人孤身在长安,在月色下泪流满面。

接着,诗人大胆想象,愿砍去月中桂树,让更加皎洁的清光,将思念传递给妻子。只是,这样的月色,也会让妻子因思念自己而蹙眉吧。

这一联与《月夜》中“香雾云鬟湿,清辉玉臂寒”有着异曲同工之妙,不直接写从自身的角度来写,而是站在妻子的角度,遥想她在远方暗自伤心。

最后将神话与现实结合,牛郎织女尚且能每年七夕相聚,而你我不知何时才能团聚。

若不是有着发自肺腑的爱与思念,又怎能写出这样情真意切的作品?

实际上,杜甫写给妻子的诗,远不止这两首。

有共享天伦之乐的美好时刻:

昼引老妻乘小艇,晴看稚子浴清江。

——《进艇》

也会苦中作乐,在困顿的生活中创造诗意:

老妻画纸为棋局,稚子敲针作钓钩。

——《江村》

但更多的时候,是在路上辗转流浪:

偶携老妻去,惨澹凌风烟。

——《寄题江外草堂》

他们总是在逃难的路上,相互扶持:

妻孥复随我,回首共悲叹。

——《逃难》

或许是经历了分居两地、丧失幼子的不幸经历,使得杜甫格外珍视与妻子之间的情感。在人生的最后阶段,妻子始终默默陪伴着她,这种感情,已经超越了爱情与亲情,成为一种无形的纽带,将两人的心牢牢拴在一起。

倘若没有战乱,他们就可以在一个山明水秀的地方长久地安顿下来,他可以守着老婆孩子热炕头,和所有平凡的老大爷一样,享受天伦之乐。

人们常说,性格决定命运。但更多的时候,却是命运影响性格。

即使悲怆如杜甫,也曾有过意气风发的少年时代,只因承载了太多的痛苦,让他有力的双肩萎缩,身形佝偻,但他心中燃烧的火焰却从未熄灭,他依然对这世界满怀热爱,对人民充满同情。

国家不幸诗家幸。

有时候,我们会感谢那样的时代造就了这样一位伟大的诗人,但有时,也会有一点私心,愿来世,他不必承载太多,能生在一个和平年代,写写诗,看看山水,秀秀恩爱,做一个潇洒的“富贵闲人”。

【作者简介】楼心月,在“半床明月半床书”中探寻自我,发现世界,本文由“渌水早读”原创发布,转载请联系授权。