技不如人?为何神十八航天员出舱站不了,美国40年前能直接走路?

神舟十八号航天员的归来让我们再次见证了中国航天的伟大进步。不过,有人可能会注意到一个细节:为什么中国的航天员在出舱时都需要躺着,而美国的宇航员在40年前就能直接走出来?难道我们在技术上还“技不如人”吗?

飞船落地并非想象中那么简单

首先,我们得了解飞船落地的整个过程。虽然电视画面上航天器降落似乎没什么大动作,然而,在这背后隐藏了多个复杂而危险的步骤。

1.脱轨:飞船脱离地球轨道并非一脚油门那么简单。需要强大的发动机推力,才能让飞船准确进入返航路线。这时,航天员的身体已经开始承受巨大的重力变化。

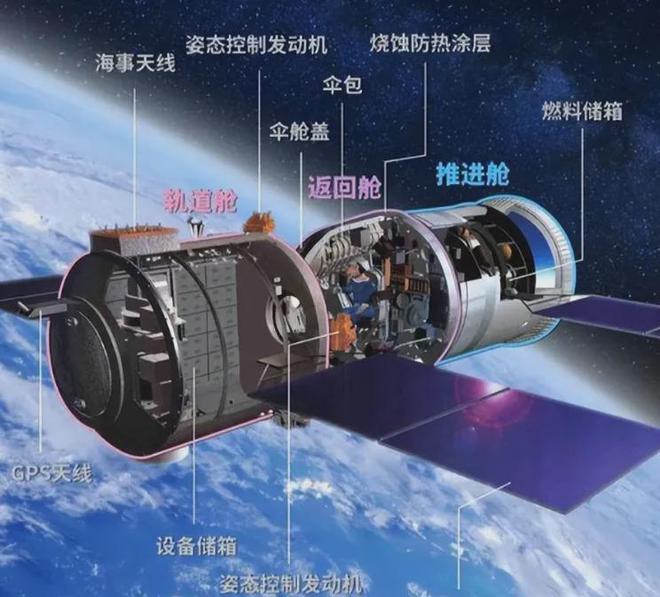

2. 分离:返回地球并不是所有舱体都一同回来。在进入大气层前,推进舱和返回舱会分离。推进舱在提供动力后就“牺牲”自己,留下返回舱继续返航。分离时航天员面临剧烈的震动,进入所谓的“黑障区”,通讯信号暂时消失,只能依靠地面雷达跟踪,内心戏也是相当丰富。

3. 打开降落伞:飞船恢复通讯后,降落伞开始工作,像汽车刹车一样减速。降落伞虽然救命,但它可不是开着风扇那样轻松飘落,巨大的减速带来猛烈的震感,航天员这时几乎被“按”在座椅上。

4. 反推发动机启动:为了让飞船最终能够稳稳落地,还需要最后一步——反推发动机的工作。这一刻,飞船的速度被进一步降低,航天员的身体承受的冲击力也再次加大。

经过了这么一连串的“折腾”,落地的航天员早已不是你我想象中那样可以轻松站起来“走两步”的状态了。尤其是在经历了长时间的失重环境后,身体早已疲惫不堪,选择躺着出舱,是为了安全和健康。

航天员为什么要“躺着出舱”?

这可不是因为我们技术落后,恰恰相反,躺着出舱是基于航天员身体状态的科学决策。在太空中,微重力环境会对人体产生一系列的影响,最典型的就是方向感和平衡感的丧失。航天员在太空漂浮了几个月,身体对重力环境几乎“失忆”了,落地后根本无法像地球人一样立刻站稳脚跟。

此外,长期的失重环境还会造成骨质疏松和肌肉萎缩。骨骼和肌肉在太空没有地球重力的“锻炼”,就像长期不运动的人一样,变得脆弱而萎靡。如果航天员在落地后强行走动,极有可能会因为身体的虚弱而晕倒,甚至导致骨折。与其冒险走路,不如选择安全的方式——躺着,让身体逐步恢复。

美国“走出飞船”的背后真相

再来说说美国宇航员早年为什么能从飞船里“走”出来。很多人可能误以为这说明美国的航天技术高于我们。事实上,这种现象有其特定的历史背景和条件。

美国早期的载人航天任务,尤其是那些40年前的任务,滞留太空的时间较短。早期任务像是快速出差,宇航员在太空待的时间很少,因此身体并没有遭受太空环境长期的影响,骨骼和肌肉的萎缩程度有限。而且,当时的人类对太空飞行的后遗症还没有足够的认知,宇航员在任务结束后是“硬着头皮”走出舱门的。

随着时间的推移,航天科学的进步让我们更加了解太空对人体的影响。美国的航天员在后续的任务中,同样选择了躺着出舱,尤其是在长时间的太空飞行后,他们也认识到身体需要更安全的恢复方式。

技不如人?恰恰相反!

从神舟十八号到美国早期的航天任务,出舱方式的不同,并不是技术差距的体现。相反,随着人类对太空环境的深入了解,躺着出舱成为了全球航天领域的共同选择。中国航天的技术水平在近年来迅猛发展,甚至在某些方面已经走在了前列。

所以,看到我们的航天员躺着出舱,不是因为我们“技不如人”,而是因为这种方式对他们的健康最有利。美国40年前宇航员走出飞船的场景也只是一个历史现象,与技术高低无关。如今,随着经验的积累和技术的进步,我们更懂得如何保护航天员的身体——这才是最先进的航天科技的体现!

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。