八十七年时光匆匆流逝,为啥当年红军历经重重磨难后,最终会选择陕北作为长征的终点呢?这其中是不是藏着啥不为人知的故事?

这事儿跟那时候在陕北土生土长的贾拓夫有着紧密的关联。那时候,贾拓夫就在陕北长大,这事儿跟他是分不开的。他的成长背景、经历都深深地烙印在这片土地上,使得他与当地的发展紧密相连。可以说,没有贾拓夫,那段历史或许就会少了些色彩和活力。

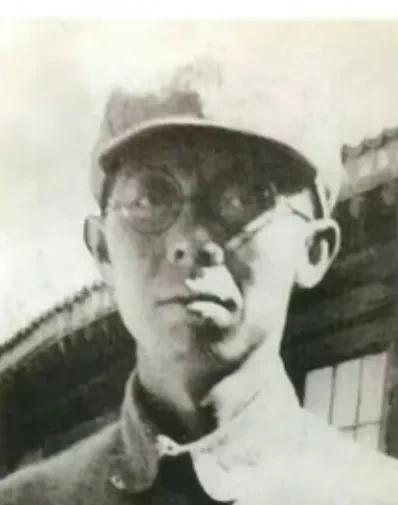

贾拓夫1912年在陕西神木县出生,他16岁那年就投身革命了。他是唯一一个陕北人,跟着中央红军走了整个长征路,没错,就是那二万五千里的长征,他全走下来了。

贾拓夫在红军里头有个绰号叫“贾才子”,他写文章那是一把好手,特别能写。在当年的延安,像他这样能写的陕北才子可不多见。

遵义会议过后,贾拓夫挑起了红军总政治部白区工作部部长的重担。这样一来,他在长征路上就能大展身手,使劲儿为革命出力,打下了扎实的根基。

那时候,贾拓夫是陕甘宁支队里的领路人,他成了毛泽东最得力的帮手。他老跟在毛泽东和其他领导人身边,不只一回地向毛泽东讲述陕北革命根据地的实际情况。他还详细讲了讲陕北的政治、经济和军事等各个领域的概况,给中央制定决策时提供了特别关键的参考信息。

1935年9月份,中共中央跑到甘肃省通渭县的榜罗镇,开了个政治局常委的碰头会。那时候,贾拓夫被毛主席点名,参加了在甘肃榜罗镇举行的这次常委会议。

会议上,他跟毛主席和彭德怀详细讲了讲陕甘那边党组织和红军的实际情况,还提了个建议,说陕北这地儿挺适合当领导中国革命的大本营。这个点子对后来中央红军选陕北作为落脚地,起了很关键的作用。

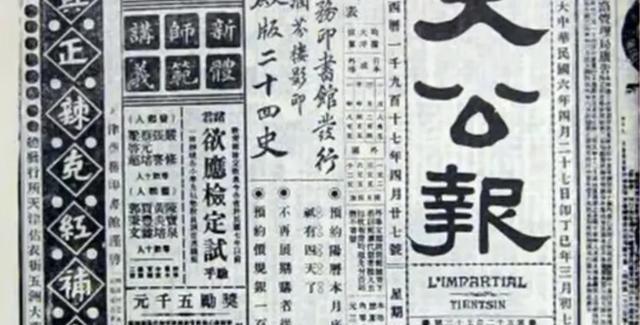

其实,好多事情看着像是碰巧,但其实背后都有它注定的历史缘由。听不少老红军讲过,1935年9月那会儿,中央红军走到了甘肃的哈达铺镇,毛主席从当时的《大公报》上看到,陕北那边有很大一片革命根据地,还有红军在活动。

《大公报》在民国那会儿,是份挺火的私营报纸,卖得特别好。毛主席听说哈达铺乡邮局那儿堆着一摞旧版的《大公报》,二话不说,立马就叫人去把那些报纸给买回来了。

那时候的老报纸上讲,陕北那边,刘志丹他们带着的红25军,人数有6000多,占了十多个县的地盘,还拉动了好几十万的老百姓,在苏区搞起了根据地,动静可大了。另外,报纸上也说了,徐海东他们带头的红25军,大概3000多人,已经跟红26军在陕北碰头了。

毛主席和其他领导们,看了大公报上的报道,又听了贾拓夫讲的实际情况,二话不说,马上就定了主意,要去陕北。他们决定和陕北的红军碰头,这样一来,陕北就成了红军长征要找的新家了。

1935年那会儿,中央红军翻过了六盘山,毛主席急着想和陕北的红军碰头,就派了贾拓夫,让他带着一个连的兄弟和一部电台,去找刘志丹和徐海东领导的红15军团。这一路啊,那真是历经千辛万苦。最后,他们在延安南边的甘泉下寺湾,总算是见到了程子华、郭洪涛他们这些领导。贾拓夫赶紧跟他们讲了讲长征路上那些事儿。

1935年10月19日那天,我们好不容易走到了陕北的吴起镇,大家终于胜利会合了。从那时候开始,走了二万五千里路,经过了11个省的长征,总算是结束了。路上为了摆脱一直追着我们的国民党骑兵部队,毛主席还在吴起镇指挥了一场很有名的“切尾巴”战斗,给长征画上了一个完美的句号。

新中国成立后,贾拓夫挑起了大梁,成了西安市的第一把手,既当市委书记也当市长。后来,他又被调到中央去,先后担任了财经委的副主任、中央政府计划委员会的主任,还兼任了国务院第四办公室的主任和轻工业部的部长,另外还在国家经委会挂了个副主任的头衔。

贾拓夫,那可是个了不起的人物,绝对配得上毛主席给他的“陕北大才子”这个称号。