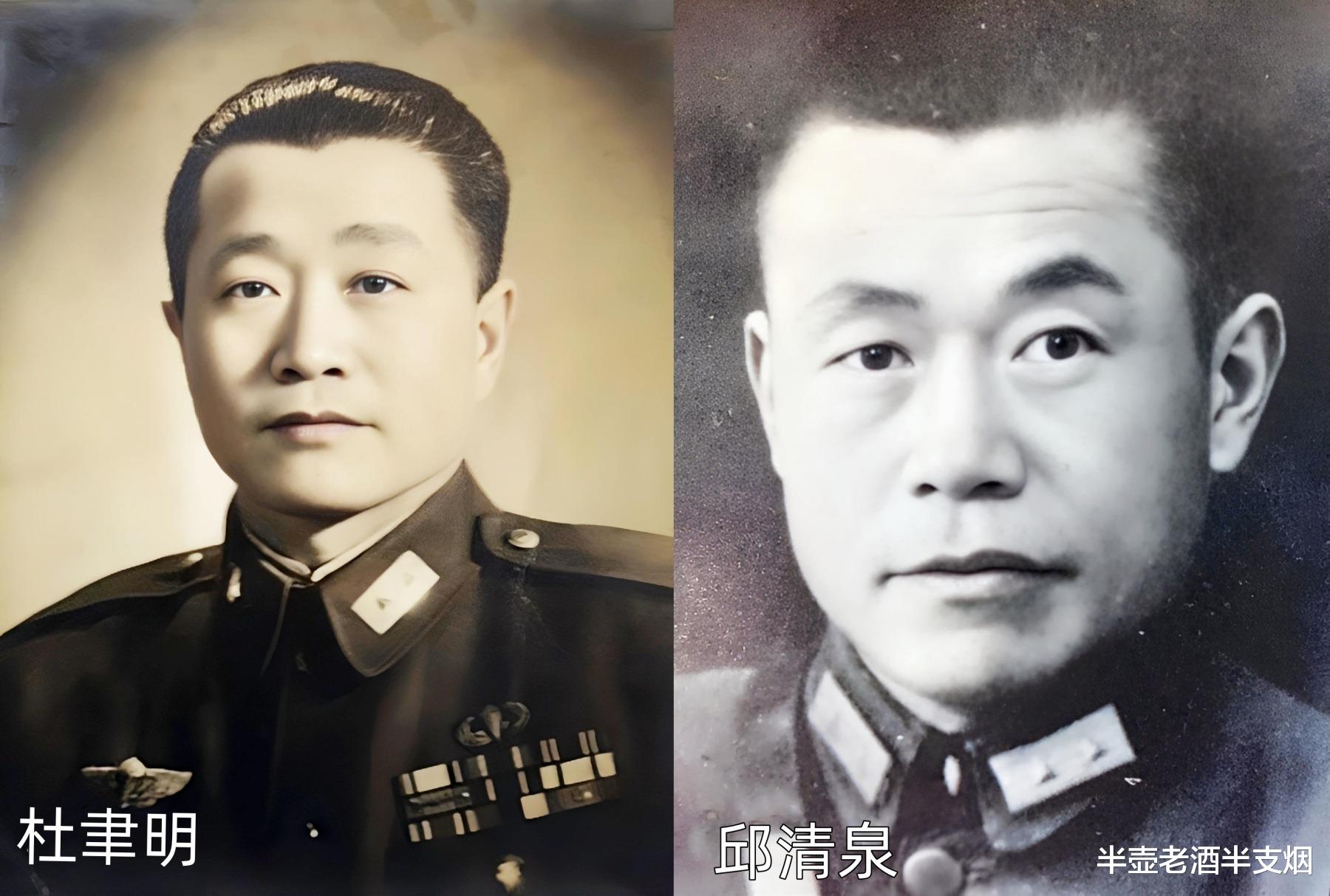

邱清泉想在淮海战场取代杜聿明,是想让“老长官”逃出生天,还是想趁乱夺兵权?

1949年1月10日,随着徐州“剿总”副总司令兼前进指挥部主任杜聿明、前进指挥部副参谋长文强的被俘,淮海战役正式结束,此役蒋军五十六个师五十五万五千大军不复存在,一百二十四个少将以上军官被俘,至于有多少将级军官死于战场,似乎没有准确的统计数字,我们比较熟悉的,就是第七兵团中将司令黄百韬和第二兵团中将司令邱清泉,死了多少军长师长,可能在老蒋那边会有一个模糊的报告。

淮海战役的收官之地就是陈官庄,此战被俘者官职最高的是杜聿明,被击毙者官职最高的是邱清泉,虽然他们都是中将,但蒋军的中将和中将还是有很大差别的:有人正授军衔只是上校,但因为当了兵团司令,却也可以挂中将军衔,这就是叙任军衔与职务军衔的区别。

不管杜聿明和邱清泉肩膀上那两颗星的含金量如何,杜聿明都是邱清泉的长官,而且还是“老长官”——邱清泉1948年10月16日才正式升任第二兵团中将司令官,此前他是副司令官、代司令官,司令官一职是杜聿明兼任。

邱清泉是踩着杜聿明的脚印一步一步晋升为中将兵团司令的:1938年1月,陆军装甲兵团(是装甲兵的一个团,不是几个军组成的兵团)扩编为第二〇〇师,杜聿明是师长,邱清泉是副师长;同年10月,第二〇〇师扩编为第五军,杜聿明为军长,邱清泉升为该军新编第二十二师师长;1943年第五军扩编为第五集团军,杜聿明任总司令,邱清泉为其第五军军长。

第二兵团,尤其是第五军,可以说是杜聿明嫡系中的嫡系,邱清泉也是杜聿明兄弟中的兄弟——邱清泉比杜聿明还大两岁多将近三岁,但杜聿明在邱清泉面前,却一直是“老大哥”的样子,这可能跟杜聿明身体不大好,比较老气有关。

第二兵团可以说是当年徐州“剿总”战斗力最强的,因为别的兵团一般都是四个军八个师,有的兵团只有两个军四个师,而第二兵团却拥有第五军(军长熊笑三,下辖三个师)、第七十军(军长高吉人,下辖三个师)、第七十二军(军长余锦源,下辖三个师)、第七十四军(军长邱维达,下辖三个师)、第十二军(军长舒荣,下辖两个师)、第一百一十六军(军长谭心,下辖两个师),另外还有一个独立旅、一个骑兵旅。

按照蒋军谁的兵多谁就有话语权的潜规则,邱清泉似乎应该只比杜聿明低半级,即使不能在徐州“剿总”混个副司令头衔,兼任“前进指挥部副主任”还是绰绰有余的:孙震、刘汝明、冯治安、韩德勤、李延年这些兵团司令级别(“绥靖区”跟兵团平级)的家伙能当“剿总”副总司令而邱清泉不能当,这口气邱清泉认了,可是连只有两个军四个师的第十六兵团司令孙元良、在东北只身逃出的赵家骧也挂着“前进指挥部副主任”的头衔,这口气让邱清泉怎么忍?

邱清泉绰号“邱疯子”,是真正吃过洋面包的:1934年7月,蒋介石为选派一批青年军官去德国学习军事,在“留德资格考试”中,“中央陆军军官学校政治训练处少将处长”邱清泉考了第一名。

我们细看邱清泉的履历,就会发现他绝不是个大老粗,而是小学成绩第一,中学成绩第二,读过上海大学的“文化人”,他的“疯”是打仗悍不畏死,绝不是没头脑不高兴。

邱清泉有头脑,但在淮海战役期间却很不高兴,他瞧不起刘峙,跟“老长官”杜聿明的关系也很复杂。

第五军少将副军长、代理军长郭吉谦在《第四十五师被歼经过》中说杜聿明“事事都迁就邱清泉”,第八军少将参谋长袁剑飞在《李弥兵团被歼记》中也说:“杜聿明下不了决心,就打电话找邱清泉来商量。‘剿总’所部是以邱兵团为主力的,也是杜的基本力量。杜对邱不免有几分迁就,生怕同他闹翻。”

杜聿明对邱清泉是迁就还是信任倚重,不同的回忆录中有不同的说法,一直跟在杜聿明身边,且跟邱清泉交情颇深的文强,在《口述自传》中也有不同记载。

杜聿明被老蒋从徐州调往东北,刘峙急得直跳脚,文强就曾建议由邱清泉接替杜聿明的工作:“现在这边的部队,只有邱清泉有六个军,把他升起来做副总司令,主力部队由他负责。”

刘峙摇晃着胖脑袋不同意:“雨庵(邱清泉字)这个人我知道,他什么意见也听不进去,跟李弥一点也合不来,黄维和孙元良都是黄埔第一期,邱清泉这个第二期的去指挥孙元良和黄维,他们也不会听。再说他听不听我的命令,我也没有把握。”

文强后来在请邱清泉吃饭的时候,稍微透露了一下相关信息,把邱清泉气得够呛,但还是没说杜聿明的坏话:“我的脾气大了一点,杜老总回来后你就不要提了。”

杜聿明兵败辽沈,又回到淮海重操旧业,再然后就是一败再败,只能逃跑了。

在逃跑途中,杜聿明把他的“前进指挥部”都搬到了邱清泉的第二兵团部,邱清泉建议杜聿明不要再跑了,跑下去也没有好果子吃:“陈矮子(陈诚)现在是台湾的省主席,地位很高,我们突围把重武器都丢了,将来我们到台湾,陈矮子要算我们的账啊!”

文强很奇怪“杜聿明竟然同意邱清泉的意见”,于是他们就在陈官庄陷入重围,想跑也跑不掉了:他们在第二兵团指挥部院子里挖了四个掩体,杜聿明和邱清泉各住一个,杜聿明的参谋长舒适存和副参谋长文强住一个,邱清泉的参谋长和副参谋长住一个。

因为是在一个大院的掩体里住,邱清泉跟杜聿明见面的机会就更多了。

文强下面这段回忆很有意思,我们不能只看字面,还要看看他是不是用了春秋笔法:“杜聿明肾脏有病,身体不好,邱清泉有一天到杜聿明的掩体里,表面是恭维杜聿明�实际上是想把他挤走。邱清泉对杜聿明说:‘我很感激你,我有今天都是你的提拔。我怎样报答你呢?你有病,还是离开这里到南京去吧。我们这里有空投场,有飞机,很方便。这里的事情呢,我们这些兵团司令推选一个人来指挥。”

文强说邱清泉有私心,想夺权,这说法笔者不太相信:当时蒋军败局已定,能不能逃出陈官庄都是个大问题,当那个劳什子“前进指挥部主任”,除了为战败背黑锅还有什么意义?

邱清泉的意思当然是由他来取代杜聿明,让杜聿明坐飞机回南京——当时陈官庄虽然被围得铁桶一般,但飞机还是可以起降的,舒适存之所以没有被俘,就是因为他坐飞机去南京汇报战况催要空投,这才逃过一劫。

老蒋的飞机,不是谁都能坐的,老蒋也曾口头表示要接杜聿明回南京,虽然没有手令,但杜聿明离开陈官庄也不算临阵脱逃。

杜聿明当然知道邱清泉是什么意思,于是就坐在掩体里不吭声,邱清泉就请“文参座”发表意见,没想到文强这时候却打起了太极:“雨庵先生的动议很好,很爱护杜长官。但是这里维系军心的中心人物还是杜老爷,没有我们校长的批准,他不能走。”

文强在东北时期,就曾算是杜聿明的半个部下——杜聿明当东北保安司令长官的时候,文强是军统局东北办事处处长(即后来的东北区,文强走后,由吴景中任区长,东北解放,老吴去了天津,也就是我们在《潜伏》中看到的吴敬中)兼东北行营督察处处长、东北保安司令长官部督察处处长。

作为老部下,邱清泉本以为文强也会劝杜聿明坐飞机离开,没想到关键时刻文强还认为能从地面突围,并认为杜聿明和大家从地面上突出去总比坐飞机逃走要体面一些。

我们看其他人员的回忆文章,就会发现邱清泉早就知道自己跑不掉了,邱维达在《第七十四军的再次被歼》一文中回忆:十二月七日上午,我到陈官庄兵团部打听情况。邱清泉一面谈话一面玩弄手枪,并叫勤务兵把蒋介石慰问他的酒拿出来。他对我说:‘我们最后干一杯吧!’喝了酒,他又数枪内的子弹,并说:‘不错,我还能亲手打两个敌人。’我说:‘不是有三颗子弹吗?’他说:‘最后一颗要做我的朋友,不能送给敌人。’”

杜聿明在《淮海战役始末》中则是另外一个说法:“邱清泉见我还在犹豫不决,怕我泄气,就说:‘总座,可以照命令打,今天晚上调整部署,明天起第二兵团担任攻击,第十三兵团、十六兵团在东、西、北三面掩护。’……邱清泉见我有些难过,就说:‘总座,我保驾你安全突围。’我信心不大,对他苦笑了一下。(孙元良兵团突围失败被全歼)我即与邱、李决定:不管孙元良的情形如何,这两个兵团绝不突围。这时孙兵团高楼方面已炮火连天,预料孙兵团已在实行突围。即同邱研究,如何补救孙兵团遗留下的漏洞。邱说:‘将二兵团预备队调来填防。’”

杜聿明在回忆录中对邱清泉并无指责之意,文强的回忆录可信度也是极高,于是问题就出来了:邱清泉肯定曾劝过杜聿明离开陈官庄,坐飞机回到南京,他这样做,是想让“老长官”杜聿明逃出生天而自己留下来顶缸,还是要趁乱夺取兵权再升一级?战局已经不可收拾,邱清泉就是当了徐州“剿总”副总司令兼前进指挥部主任,那又有什么意义?在您看来,老蒋派飞机“接”杜聿明是真心还是假意?杜聿明逃出陈官庄,对老蒋的脸面是有好处还是没好处?如果杜聿明真“奉命”飞离陈官庄,老蒋会将他“军法从事”吗?

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。