18天仅收450万,《射雕》香港即将退市,徐克被本土观众抛弃了

你一定想不到,一部耗费巨资、投入了超高流量明星的电影,居然在香港市场“水土不服”——《射雕》的票房惨淡,18天仅收450万港元。这个成绩不仅远远低于预期,更让人疑惑:为何曾经风光无两的香港电影,在如今的市场中,似乎愈发走向低谷?香港的观众究竟缺少什么,才能让这部备受期待的电影遭遇滑铁卢?

提到徐克,我们大多数人会联想到经典的武侠片,尤其是那一部部在香港影坛掀起波澜的《笑傲江湖》《黄飞鸿》。他曾经是香港电影的革新者,用视觉特效和叙事手法打破了传统武侠片的局限,赋予武侠世界全新的面貌。然而,随着时代的变迁,徐克似乎陷入了创作瓶颈。《射雕》的失败,很大一部分原因就在于徐克过于依赖视觉特效,忽视了电影最核心的“故事”和“人物”。电影的叙事结构松散,情节拖沓,虽然特效华丽,但观众并不买账。试问,能让你在电影中找到深度的故事和真实的人物情感,才是人们真正想要的东西。可惜《射雕》显然未能满足这一点,尽管画面震撼,但在观众心里没有留下什么“印象”。更糟糕的是,徐克的创作模式日益依赖于浮夸的特效和大制作,忽略了电影的内核。这种做法或许能够在短期内赚取票房,但长期来看,观众的审美会越来越挑剔。没有扎实的故事支撑,特效不过是空中楼阁,无法打动人心。

香港电影市场的变化也不可忽视。曾几何时,香港电影是亚洲乃至世界影坛的引领者,各种类型的影片层出不穷。可如今,香港影市的活力渐显萎缩,市场份额逐渐被内地电影市场侵蚀。随着本土电影逐渐复苏,香港观众的口味也发生了变化,他们更喜欢那些贴近生活、真实感人的故事,而对于《射雕》这样依赖特效的大制作,反而感到陌生和疏远。更令人尴尬的是,《射雕》上映后,除了票房表现差劲,排片量也在不断减少。这不仅仅是因为电影本身的质量问题,还反映出香港电影市场对这种“大投资、大特效”模式的抗拒。观众开始关注那些有思想、有深度的本土影片,而不再盲目追求视觉上的轰动效应。

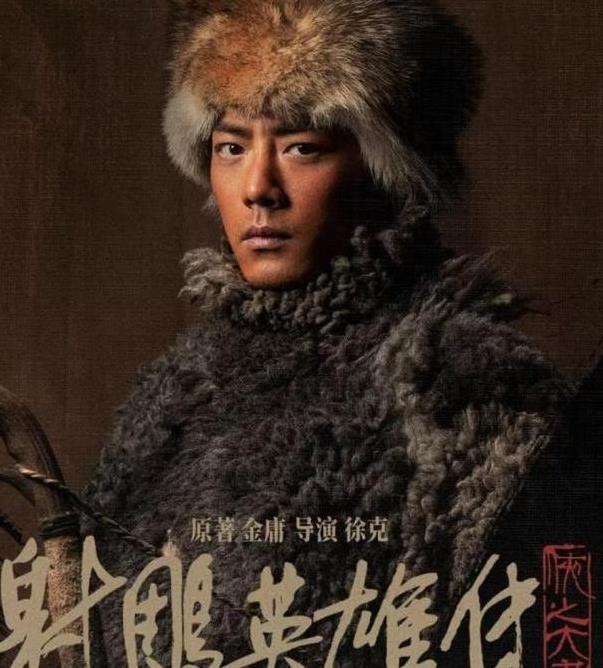

再回到徐克和金庸的关系,这段历史本身就充满了戏剧性。1983年,金庸曾对徐克的改编极为不满,甚至在公开场合表示:“以后你别想碰我的作品了。”金庸的这一态度,不仅反映了他对徐克创作风格的强烈反感,也暗示了两人之间在创作理念上的巨大差异。徐克在对金庸作品的改编上,一直试图加入更多现代元素,甚至加入了较为夸张的视觉效果和个人特色,但这些改编往往未能获得原著粉丝的认同,甚至激起了观众的反感。这种创作理念上的冲突,也使得徐克在处理经典作品时屡屡陷入困境。观众对金庸作品的期待,除了尊重原著外,还包括对传统武侠情怀的传承。而徐克在《射雕》中的处理方式,虽然尝试与现代观影习惯对接,但却未能保留住那份传统的“武侠精神”,这也是电影未能打动香港观众的根本原因。说到《射雕》,不得不提的是肖战的加盟。作为当下最炙手可热的流量明星,肖战的加入本是电影的加分项,能够吸引大量粉丝前来观影。然而,肖战的演技和角色塑造却未能达到预期效果。在香港观众眼中,肖战与传统的金庸角色并不契合,这种错位感让观众很难产生认同感。

再者,香港的观众群体对流量明星本身就有一定的抵触情绪。相较于内地观众对偶像明星的追捧,香港观众更注重演员的演技和作品本身的质量。肖战虽然人气爆棚,但在演技和角色塑造上的欠缺,显然无法满足香港观众对一部经典武侠片的期待。尽管肖战的粉丝给电影带来了短期的关注度,但长远来看,流量明星的效应是有限的。观众更关心的是电影能否带给他们情感上的共鸣,而不仅仅是明星效应的加持。

徐克曾经以创新和突破为傲,他的《笑傲江湖》以及其他经典作品,革新了香港武侠片的面貌,为电影注入了新的活力。然而,随着时代的变迁,徐克似乎未能在创新的道路上持续前进。近年来,他的作品更多依赖特效和流量明星,但却未能从根本上突破自己的创作瓶颈,导致电影逐渐脱离了观众的需求。如今的观众,尤其是年轻观众,已经不再满足于单纯的视觉冲击和明星效应,他们更看重电影的故事性、人物深度和情感共鸣。如果徐克继续依赖传统的创作模式,未来的创作很可能会遭遇更加严峻的挑战。电影市场的变化不可避免,导演和创作者们必须学会在创新与商业化之间找到平衡。(免责声明)文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。