中国汽车真的非得“死磕”美国市场吗?

最近,汽车圈儿里最火的话题,莫过于同济大学汽车学院的朱西产教授那句“要向‘蔚小理’道歉”。

你品,你细品,这道歉背后,可不是简单的口误,而是对中国新能源汽车未来发展方向的深刻思考。

1985年7月3日,第一届上海车展开幕。

当年的展馆面积仅1万平方米,参展厂商来自22个国家和地区,共328家。

首届上海车展的举行,很大程度上是服务于当年上海大众最新下线的首款轿车桑塔纳,助力其快速打开市场,开启中国汽车产业合资合作的新篇。

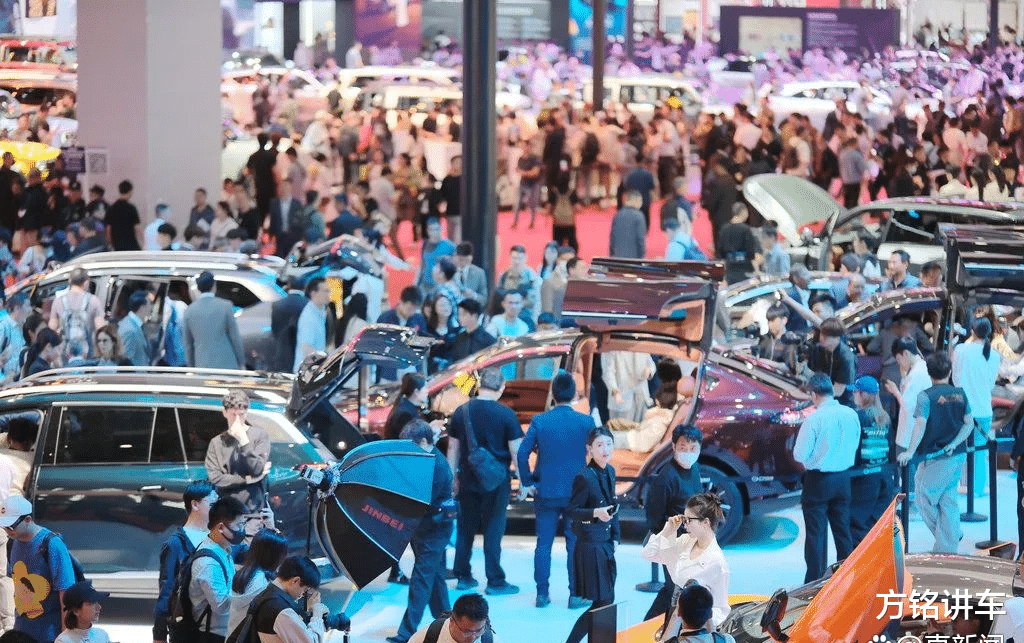

40年后,第二十一届上海车展于4月25日至5月2日在国家会展中心(上海)举行,展出总面积超36万平方米,近1000家中外知名企业参展,首发超百款新车。

想当年,中国汽车工业还只是个蹒跚学步的婴儿。

朱西产教授1985年从太原科技大学毕业,那会儿中国汽车总产量才44万台,不过当时中国汽车工业集中力量办大事的决心已经显现,相继建成上海大众、一汽大众、东风神龙、天津夏利等具备年产15万辆或15万辆以上规模的轿车生产点,形成了比较完整的产品系列和生产布局。

现在,中国汽车工业已经摇身一变,成了全球汽车市场的领跑者。

2024年,中国汽车产销量双双超过3100万规模,汽车出口达585.9万辆,世界第一大汽车出口大国地位无可撼动。

但问题也来了,中国汽车真的已经“天下无敌”了吗?

朱教授的一番话,无疑给火热的新能源汽车市场浇了一盆冷水。

朱教授说,他要向“蔚小理”道歉,说白了,不是真的要道歉,而是想敲个警钟。

特斯拉之所以能成功,很大程度上是因为马斯克个人魅力加持,年销量接近200万辆。

200万辆,这可不是个小数目,是规模效应的关键。

现在,中国新能源汽车的研发投入巨大,动不动就占销售额的25%到30%,但毛利率却只有15%左右,这怎么玩?

说白了就是,研发投入这个“分子”压不下,只能拼命把产量这个“分母”做上去。

这还只是“内忧”,还有“外患”呢。

2025年,新能源汽车将面临出口关税壁垒、燃油车反击、购置税政策变化等多重压力。

尤其是出口,每个国家都有自己的小算盘,谁也不想让外国汽车冲击自己的支柱产业。

更扎心的是,智能驾驶这股“虚火”也烧得有点过头了。

车企宣传的时候天花乱坠,什么高阶智能驾驶,你品,你细品,其实就是辅助驾驶。

一些自媒体也跟着起哄,用户更是把自己当成了小白鼠,各种花式“炫技”。

结果呢?

事故频发,安全隐患重重。

那中国汽车该怎么办?

难道真的要像某些人说的那样,只能在几个大品牌里“厮杀”?

朱西产教授给出了他的答案:跳出“美国执念”,放眼全球市场!

“我们没必要念念不忘,非要把东西卖到美国。”这句话,简直是醍醐灌顶。

全球市场那么大,东南亚、拉美、非洲,到处都是机会。

与其在一棵树上吊死,不如去开辟新的天地。

光有市场还不够,技术才是硬道理。

早在2010年前后,朱西产教授团队就开始研究氢燃料电池汽车。

当时,氢燃料电池汽车技术成本高昂、基础设施不完善。

朱教授却看到了它在长途运输、重型车辆等领域的巨大潜力。

现在看来,朱教授的眼光真是太准了!

中国汽车产业想要真正崛起,除了技术创新,还得有战略眼光和人才储备。

朱西产教授参与上海市新能源汽车发展规划的制定,为中国汽车产业的战略布局提供了重要参考。

他还呼吁中国汽车设计自主化,打造具有中国特色的汽车品牌形象。

人才是产业发展的根本,朱教授在人才培养方面的贡献,将为中国汽车产业的未来发展提供源源不断的动力。

说说比亚迪。

有些人说,比亚迪单车利润不到8000元,太低了。

但朱教授却说,比亚迪的单车利润已经很高了,更重要的是要有胸怀,不能只追求高利润。

汽车制造不是一锤子买卖,而是要靠技术、靠品质、靠服务,赢得消费者的信任。

2026年,将是中国汽车产业的决胜之年。

比亚迪今年过500万辆销量是肯定的,最激进的预测认为比亚迪有潜力达到700多万辆。

中国汽车的未来,不在于对某个市场的执念,而在于对全球市场的开拓和对技术创新的坚持。

中国汽车的星辰大海,值得期待。

中国汽车产业的未来,不是“非此即彼”的选择题,而是“海阔天空”的开放式命题。