"数字经济"与"在线新经济"双向融合为上海"五个中心"建设助力

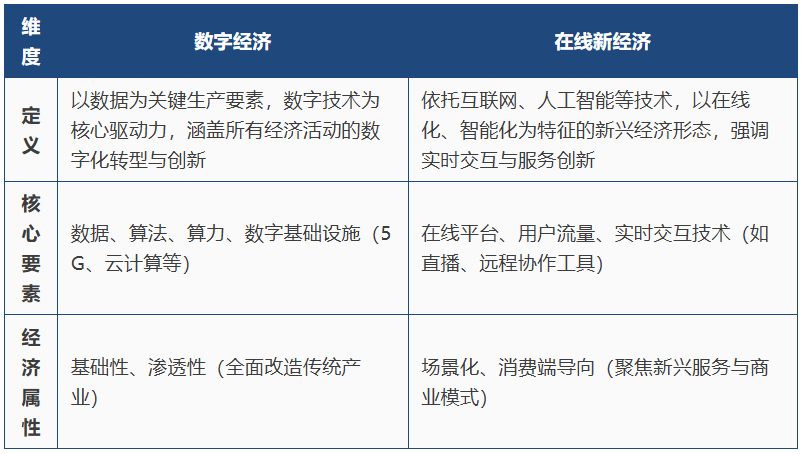

表1: “数字经济”与“在线新经济”的定义与核心内涵

表2: “数字经济”与“在线新经济”的覆盖范围与典型业态

表3: “数字经济”与“在线新经济”的发展阶段与驱动力

表4: “数字经济”与“在线新经济”的典型场景对比

综上四表可见“数字经济”与“在线新经济”的差异本质:第一范围维度,数字经济是“全域性底座”,覆盖农业、工业、服务业的全链条数字化;在线新经济则是“场景化创新”,聚焦消费互联网催生的新兴业态;第二价值逻辑,数字经济强调“效率提升”(如降本增效、流程优化);在线新经济则注重“体验重构”(如即时响应、个性化服务);第三技术权重,数字经济依赖“硬科技突破”(如量子计算、6G研发);在线新经济则依托“软性整合”(如平台运营、用户增长)。

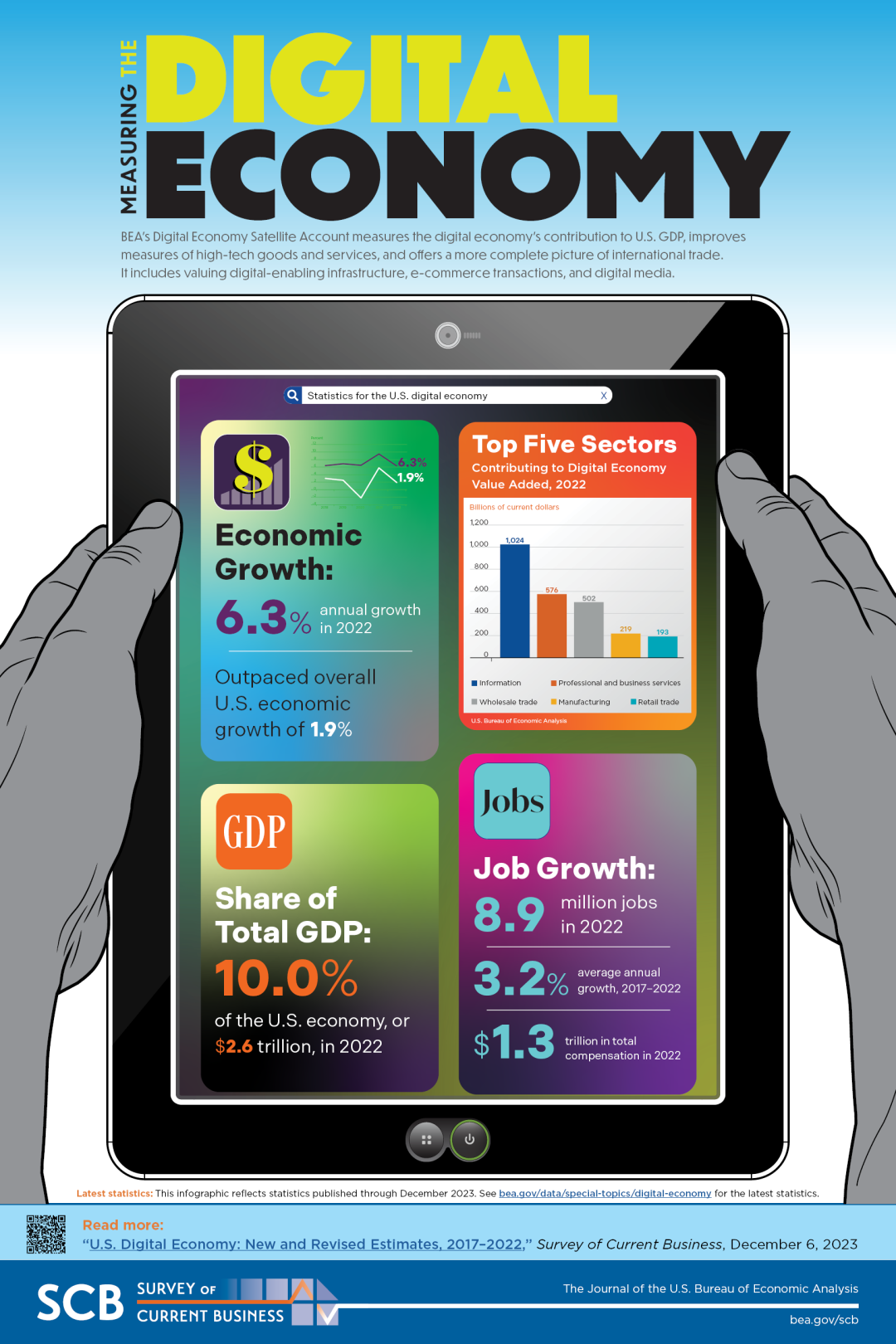

图片来源:apps.bea.gov

尽管存在差异,“数字经济”与“在线新经济”正在加速融合,“数字技术赋能在线场景+在线模式反哺产业升级”,即促进“数字经济”与“在线新经济”的融合发展,能够为上海加快“五个中心”建设注入多维动能,其核心价值在于“以技术突破驱动产业升级、以场景创新激活要素流动、以生态重构提升全球竞争力”。

首先,“数字经济”与“在线新经济”的融合发展能够加速硬核科技研发与转化。一方面,由数据驱动的基础研究(如工业互联网、城市感知数据),将助力AI算法训练,缩短研发周期(如利用智慧城市实时交通数据,优化自动驾驶决策模型,提升研发效率);另一方面,在线场景可倒逼技术迭代,如直播电商的毫秒级推荐、元宇宙的沉浸渲染等倒逼算力、通信技术升级。

其次,“数字经济”与“在线新经济”的融合发展能够构建“虚实共生”的产业矩阵。一是传统产业智能化,用数字技术(数字孪生、工业互联网)赋能高端制造,用在线新经济(C2M定制、远程运维)打开新市场;二是新兴产业场景化,元宇宙、Web3.0等在线新经济业态能为区块链、XR技术提供商业化出口(如B站虚拟偶像“洛天依”演唱会采用上海燧原科技AI渲染技术)。

最后,“数字经济”与“在线新经济”的融合发展能够打造开放协同的全球科创网络。一是整合跨域资源,数字经济的全球数据流动与在线新经济的跨境平台(如Shein、Temu),能够助力上海企业整合全球研发资源(如医药企业通过在线临床试验平台招募国外患者,加速创新药全球多中心研究);二是建立产学研用闭环,高校和科研机构的研发成果可以通过在线平台(如专利交易市场、开源社区)快速对接企业需求。

下图:Temu使用的技术(图片来源:blog.contactpigeon.com)

CrUX数据集——此工具允许企业了解用户如何与网站互动。利用这些数据,Temu可以定制用户体验;

Cloudflare——此工具有助于优化网页,提高加载速度和性能。Temu可以使用它来确保网站即使在多用户的情况下也能正常运行。

因此,上海要更加主动积极地推动“数字经济”与“在线新经济”的深度融合,来助力“五个中心”建设。在具体的路径策略上,需以“技术底座赋能、场景创新驱动、制度规则引领”为核心逻辑,构建“虚实共生、内外联动”的融合生态。

一、以数字经济为基座,夯实“五个中心”技术支撑

第一,强化“关键技术突破”。包括升级“算力网络”(如部署量子计算、6G试验网,支撑金融高频交易、航运智能调度等实时场景)和深化“数字孪生”(如打造“城市级数字孪生平台”,模拟国际经济中心要素流动,优化全球资源配置效率)。

第二,推动“产业数字化升级”。如在智能制造领域,推动龙头企业建设“全息工厂”,通过工业互联网实现生产数据闭环,支撑航运中心高端装备出口;如在金融科技领域,试点“数字人民币跨境支付系统”,结合区块链技术降低贸易结算成本。

二、以在线新经济为触手,激活“五个中心”场景创新

融合“数字贸易+在线平台”,激活国际贸易中心。包括升级“跨境电商”(如建设“虹桥数字贸易港”,引入阿里国际站、TikTok Shop等平台,实现“在线选品-智能报关-跨境直播”全链路数字化)和打造“云上会展经济”(如开设“进博会元宇宙分会场”,通过VR/AR技术实现365天不间断展示,吸引全球采购商在线洽谈)。

融合“金融科技+在线服务”,激活国际金融中心。包括“智能投顾普惠化”(如依托支付宝、东方财富等平台,推出“AI理财顾问”,服务中小投资者跨境资产配置)和“风险监测实时化”(如利用大数据构建“金融风险预警云图”,实时监控跨境资本流动异常波动)。

融合“物流数字化+在线协同”,激活国际航运中心。包括“智能港口运营”(如洋山港码头接入“航运大脑”,通过在线平台协调全球船舶靠泊、集装箱调度,提升吞吐效率)和搭建“无接触物流网络”(如推广美团无人机、京东物流无人仓模式,构建长三角3小时达配送圈)。

三、构建融合发展的制度规则体系

第一,数据要素市场化。如试点“数据海关”,建立跨境数据流动“白名单”,允许外企合规调用中国电商消费数据优化全球供应链;再如设立“上海数据交易所国际板”,推动航运物流、跨境贸易数据资产挂牌交易。

第二,规则标准引领。包括制定“数字贸易规则”(如联合WTO、APEC制定“数字原产地认证”“跨境隐私保护”等标准)和“在线服务规范”(如出台《在线新经济平台合规指引》,明确直播电商、元宇宙社交等新兴业态权责边界)。

第三,风险防控机制。如建立“数字免疫系统”,通过AI实时扫描金融、贸易、航运领域的算法歧视、数据垄断等风险,触发分级预警;再如成立“长三角数字治理联盟”,统一跨境数据安全审查标准。

其实,“数字经济”与“在线新经济”的融合,本质上是“硬科技突破”与“软场景创新”的双螺旋演进,也是一场“技术革命”与“商业革命”的双向奔赴。对上海而言,这不仅意味着科创能级的量级提升,更将重构全球创新版图——从“跟随式创新”转向“定义式创新”,上海将有望成为“硅谷式技术突破”与“深圳式场景落地”兼具的超级枢纽。上海若能以制度型开放打破数据壁垒,以场景化创新激活要素流动,则将有望在全球科创中心竞争中实现“并跑”到“领跑”的跨越。

原创作者:上海产业转型发展研究院常务副院长

撰 稿:严 含

责任编辑:胡珊毓

策划审核:夏 雨

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。