明朝灭亡时,他若是早到三天,可能中国后三百年历史不是清朝

明朝快结束的时候,天下大乱,这时,一个农民起义的头头儿,他的选择和运气,直接影响了咱们中国的历史走向。这说的是李自成的事儿,一段让人充满好奇和猜想的历史小故事。

天边刚泛起鱼肚白,李自成站在山顶,远远望着那弯弯曲曲的山岭和雄伟的山海关。

他心里七上八下的,既紧张又盼着点啥,但还有点拿不准。这是一场关乎国家大局的大仗,一个能左右中国几百年命运的决定。

李自成心里琢磨,要是他能早点到这儿,说不定事情就能不一样了呢?

【李自成的战略失误】

明末那会儿,农民起义闹得凶,李自成这个起义头头,带着他的大军,正往山海关那边赶呢。

山海关,那是从东北到中原的一个关键通道,对李自成的大计划来说,这地方的位置实在太重要了。

可巧的是,在这关键时刻,因为好多事儿凑一块儿了,李自成的部队竟然迟到了三天,才赶到山海关。

这三天里,情况完全变了个样,跟之前大不一样了。

李自成本以为能轻轻松松地过山海关,然后一口气往南冲,可没想到实际情况比他预想的要棘手多了。

他没算好队伍能走多快,也没多想路上可能会碰到的各种突发情况。

这时候,山海关的守兵虽然人数少,但都精神抖擞,严严实实地守着这个北方的大门。他们一点都不含糊,就站在那儿,守护着这个地方。

李自成来得晚了些,给守军争取到了急需的准备时机。他们赶紧加固了防线,改变了防守的方法,而且,还有些清军的支援部队也及时赶到了。

【吴三桂的选择与后果】

4月22号一早,山海关那边可热闹了,战火熊熊,到处都是烟。

李自成领着起义军,一股脑儿地冲破了关口的好几道防线,看起来胜利就在眼前,伸手就能抓到。

可就在这时,吴三桂做了个大决定,他决定投靠清军。这一选择,战局立马就变了样。

吴三桂带着他的部队加入了守城队伍,给山海关的守军添了不少劲儿。清军的大炮和火枪开火了,给起义军带来了沉重的打击。

起义军虽然人多势众,但一碰到装备好、训练到位的清军,就感觉使不上劲儿,打不过人家。

打了好几天的仗,起义军一次次往前冲,可伤亡真的太大了。

他们的攻击慢慢没了力气,反观山海关里的防守士兵,却是越打越有精神。

吴三桂的兵马在战场上那叫一个守规矩,能打得很,他们往那儿一站,起义军的猛冲势头就被稳稳地拦住了。

在这场激烈的打仗过程中,李自成自个儿冲到了最前头,带着大家伙儿一块儿干。

他瞧着自个儿的兵士一个个在敌军的火枪大炮轰击下不断倒下,可他仍旧领着队伍往前冲。

可是,日子一天天过去,起义军的力量越来越弱,大家的劲头也没那么足了。

吴三桂在战场上忙得团团转,他不停地指挥部队,加固防御线。

他指挥得很果敢,安排得恰到好处,让清军在战场上赢得了上风。

他的队伍凭借着像钢铁一样严格的规矩和不动摇的决心,死守着每一块地方。

日子一天天过去,清军的增援部队开始慢慢到位,这些新到的士兵让守城的队伍力量更足了。

李自成那边因为清军来帮忙,情况就更糟糕了,起义军的进攻完全被挡住了。

在这场拉锯战中,起义军的东西和吃的慢慢都用光了。

战士们累得不行,死伤很多,好多都因为伤得太重,倒在了满地的血里。

李自成望着这一切,心里头虽然急得要命,但也知道没啥法子能扭转局势了。

【李自成的短暂帝王梦】

李自成在山海关吃了败仗后,处境就变得特别糟糕了。

他作为带头搞农民起义的大佬,虽然之前赢了好几场,但在这最重要的一战里,却吃了个大亏。

这次战败,不光是战场上吃了亏,更重要的是,起义军的信心受到了严重打击。

输了那仗后,李自成只好赶紧回京城。他明白,局势已经彻底失控了,得赶紧走人。他带上好多金银财宝,还有那些一直跟着他的士兵,飞快地撤了。这些钱财都是他打京城时弄到的,原本打算靠它们稳住政权,继续打仗呢。

李自成撤退,一方面是为了留住自己的队伍力量,另一方面是想找新的出路。

在撤退路上,他的部队连连遭到追击,不得不边走边打。

这些仗虽说没山海关那一仗来得浩大,可每一回小打小闹都让起义军的力气一点点被磨掉了。

撤退过程中,起义军的队伍变得越来越散,大家也都累得不轻。

战士们在长时间的打仗和走路后,累得不行,早就没了刚开始攻城时那股冲劲儿。

好多士兵心里犯嘀咕,这没完没了地打仗,真能打出他们心心念念的那个未来吗?

在这个过程中,李自成可劲儿地保持着队伍的纪律和大家的斗志。

他一直在琢磨怎么让军队走最安全的路线,尽量绕着敌人的大军走,而且时刻留意着,想找机会打个漂亮的反击战。

但是,因为双方实力差距太大,李自成的部队往往只能被动防御,挨敌人的打。

李自成这一路走来,也感觉越来越累了。

不过,他还是没有放弃,一个劲儿地想找个翻身的机会。

他心里明白,要是军队没了,他的皇帝梦可就真成泡影了。

然而,日子一天天过去,李自成的情况变得越来越棘手。

他的兵力一直在缩减,而那些金银财宝也因为连连征战和不断逃亡,慢慢都被耗光了。

这四十多天里,李自成可算是经历了大起大落,从差点当上全天下的老大,变成了到处跑的落魄将军。

【起义军的衰败】

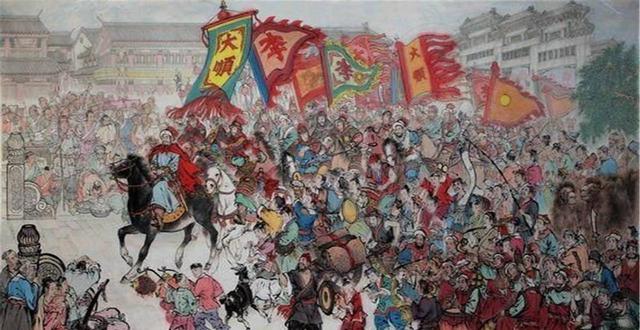

大顺政权经历了一连串的挫败后,慢慢就开始瓦解了。

起义军的地盘越来越小,不少原本站在他们那边的地方,现在也变了心。

清军瞅准时机,一步步攻下了大顺政权的许多地方。

在这个过程中,起义军的战士们慢慢就没了打仗的心思。

连续的打仗让他们累得不行,好多士兵都开始溜了,不想再打下这没盼头的仗了。大家一个个都筋疲力尽,不少战士心里打了退堂鼓,不想再继续这毫无意义的抵抗,纷纷选择逃离。

这些战士大都是农民出身,他们投身起义,是想搏一搏自己的前程。可日子一长,打仗老是输,他们慢慢就丢了刚开始那股子信念。

在这些打仗的时候,起义军那边指挥得一团糟,没啥秩序。

因为他们缺少好的组织和指挥,所以在战场上根本没法形成有力的反击。

清军头头瞅准了这个机会,不停地发动冲锋,让起义军的战斗力越来越差。

日子一天天过去,大顺政权的地盘不断缩水,他们能管的地方也越来越有限了。

李自成还是想组织反扑,但双方力量差太多了,他的挣扎看起来一点用都没有。

在这个过程中,清军一直不停地加派人手,增强实力。他们在战场上特别给力,打得非常猛。清军的头头们很会用各种打仗的方法和策略,把起义军想反抗的念头都给压下去了。

最终,大顺政权因为一连串的挫败,彻底垮掉了。

起义军已经没办法再发起有力的反击了,他们原本占据的地方也被清军一点点地占领。

这表示明朝末年的农民起义到此为止了,也说明咱们中国历史翻开了新的一页。

清朝的兴起和站稳脚跟,让闹了几十年的农民造反和动荡终于停了下来。

现在这个新时代,不光是换了一拨人,更重要的是,文化、社会和经济都发生了翻天覆地的变化。

清朝那时候,对中国历史的走向可是有了大变动,而且还给咱们国家带来了不少新难题和好机会。它的到来,真的改变了好多东西。

【历史的假设与反思】

这个问题虽然没法给出准话,但它真真切切地反映了历史的复杂和难以捉摸。有时候,一点点不起眼的不同或者选择,都能给历史带来巨大的变化。就拿李自成的事儿来说吧,这就是个活生生的例子。

现在这个关键时刻,李自成手头有足够的兵马和良机可以扭转战局。

可是,因为耽误了好几天,他没能抢占到先机,结果战局一下子就变了样。

这不光是打仗时策略搞砸了那么简单,它其实是历史转折的一个重要节点。

说起李自成和吴三桂,那简直就是一场权力大战,战争的残酷也让人心惊。这俩人在历史上那可是响当当的人物,都留下了深刻的印记。

李自成是农民起义的头儿,他的目的就是要打倒那个烂透了的明朝,然后自己建个新朝廷。

吴三桂,他是明朝的一位将军,最后却决定背叛李自成,向清军低头。他做的这个决定,不仅让他的人生轨迹大变,也让整个中国的历史走向了另一个方向。

吴三桂的那个决定,后来被人们议论纷纷,评价各异。有人觉得那是背叛,但也有人觉得他是迫不得已。反正不管怎样,他的那个选择,确实对历史的发展起到了关键作用。

说起李自成和吴三桂的事儿,真能让人琢磨好一阵子战争与权力背后的那些人性纠葛。

在争权夺利和战火纷飞的混乱里,一个人怎么选、怎么做,会怎么左右历史的走向,又怎么体现人性的多面性,这事儿真挺值得琢磨琢磨。

历史啊,就是由好多好多这样的事儿和决定一块儿拼凑起来的。

每个选择,不管多大多小,都可能改变历史的道路。

李自成跟吴三桂的事儿,就像是一段充满转折和未知的历史小插曲。

这讲的是一个人的命运和历史发展的事儿,同时也让人深深思考权力、战争,还有人在关键时刻会怎么选。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。