幽默搞笑:让老年人重返职场、中年人集体返校、年轻人进驻养老院

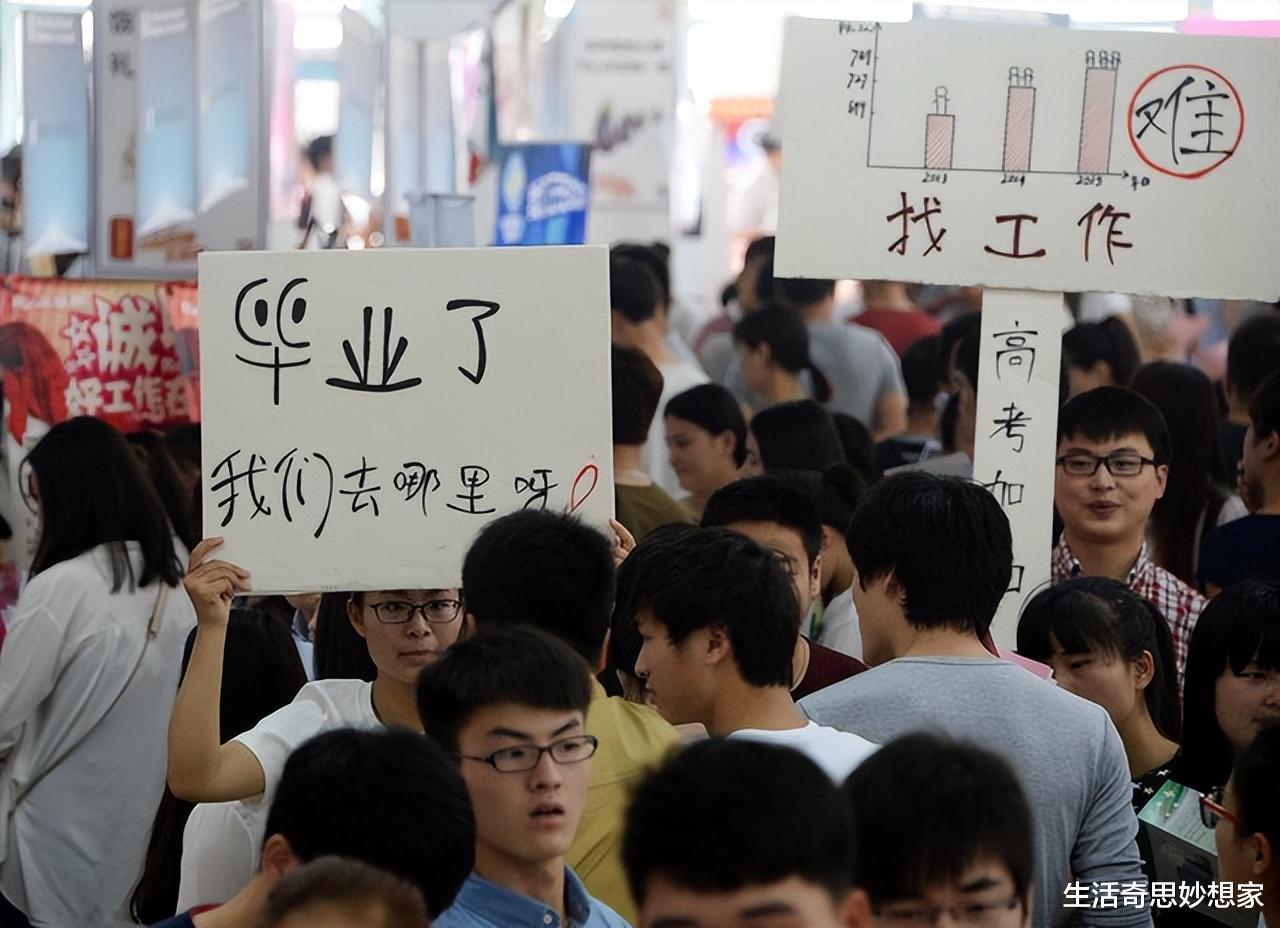

在某个社交平台的上,某个短视频博主发布的关于“解决当今社会存在的问题的解决办法的三个荒诞的社会建议,正在互联网平台上以病毒式迅速扩散传播:让老年人重返职场、中年人集体返校、年轻人进驻养老院。

这种看似"各得其所"的解决方案,像极了儿童乐园里的旋转木马——用五彩斑斓的装饰掩盖机械重复的本质。

当我们撕开这些建议的华丽包装,暴露出的不仅是认知的错位,更折射出整个社会在人口结构剧变面前的集体焦虑与思维惰性。

这三个建议构建了一个看似自洽的循环系统:老年人用经验创造财富,中年人用知识更新技能,年轻人用生育填补劳动力缺口。这种机械的年龄置换思维,本质上是用工业化流水线思维处理复杂的社会问题。就像19世纪的乌托邦主义者企图用几何图形规划理想城市,把活生生的社会关系简化成齿轮啮合般的物理运动。

支持老年人就业的数据被刻意放大:日本65岁以上就业率高达25%,韩国银发创业人数五年增长300%。但这些数字背后是养老金缺口逼迫下的无奈选择,东京大学研究发现,70%继续工作的日本老人时薪不足1000日元。将老年人定义为"职场永动机",既忽视了身体机能衰退的客观规律,也回避了代际公平的核心议题——当老人占据初级岗位,刚毕业的年轻人将面临怎样的就业挤压?

中年人教育的建议源自对"35岁危机"的应激反应,却陷入刻舟求剑的误区。麻省理工学院的职场研究显示,中年人学习效率比青年时期下降40%,但经验迁移能力提升60%。强制中年群体回归校园,犹如要求马拉松选手重新练习短跑起跑,既浪费其沉淀多年的实践智慧,也违背成人学习规律。德国双元制教育体系之所以成功,正因其让理论学习与职场实践始终交织。

这些建议本质上是代际刻板印象的集中爆发。老年人被简化为"行走的经验包",中年人被异化为"知识欠费用户",年轻人被物化为"生育机器"。这种简单粗暴的标签化,与中世纪"体液学说"将人分为多血质、粘液质如出一辙,都是对人性复杂性的暴力切割。

在老年就业议题上,提案者选择性忽略了阿尔茨海默症患者每年新增1000万的现实,用顶级专家的案例替代普通老人的生存状态。就像用谷爱凌的成功论证全民冰雪运动的可行性,这种幸存者偏差让建议充满空中楼阁的虚幻感。波士顿咨询公司的研究指出,适合老年人延退的岗位不足现存岗位的15%,且集中在特定行业。

对年轻人的指控更像是莫须有的审判。"手机成瘾"的标签掩盖了数字经济原住民的生存策略,00后用短视频创作实现人均2.3个收入来源的数据被刻意忽视。将生育责任单方面强加给年轻人,却对北上广深平均育儿成本超百万的现实保持沉默,这种指责与晋惠帝"何不食肉糜"的诘问何其相似。

破解困局需要彻底摒弃年龄置换的魔幻思维,转而建立代际共生的社会支持系统。新加坡的"银发人才库"计划值得借鉴,企业雇佣老年人可获薪资补贴,但必须配备适老化工作设备并实行弹性工时。这种既释放老年智慧又保障身心健康的平衡策略,使该国老年人就业质量指数连续三年位居亚洲榜首。

终身教育体系需要革命性重构。芬兰的"技能账户"制度赋予每个公民终身15000欧元的培训基金,可自由选择学习时间与形式。这种尊重个体生命周期的设计,让该国35-50岁群体职业技能更新率达到73%,远超欧盟平均水平。教育的真谛不是年龄的倒带重播,而是生命全程的持续生长。

代际融合社区展现曙光。荷兰鹿特丹的"人生花园"项目,让大学生以免租金形式入住养老院,每天提供两小时志愿服务。这种设计不仅降低年轻人住房成本,还创造出跨代际的知识共享空间。数据显示,该社区老年人抑郁症状减少40%,学生就业竞争力提升25%,证明代际互动能产生超越简单相加的协同效应。

站在人口结构剧变的十字路口,我们需要的不是充满年龄偏见的魔幻药方,而是建立全龄友好的社会支持网络。

当70岁程序员与20岁实习生结对编程,45岁母亲带着婴儿参加在线硕士课程,00后游戏主播为养老院开发体感康复程序,这样的场景不再是乌托邦幻想。

解开年龄的枷锁,让人生阶段的流动性取代固态划分,或许才是应对社会挑战的正解。毕竟,文明的真谛从不是让不同世代在旋转木马上追逐空转,而是搭建让每个年龄都能自由生长的立体花园。

感谢您的阅读!欢迎大家评论、点赞、收藏、关注、转发!

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。