听障女孩容貌争议:当“完美”成为一种社会认知困境

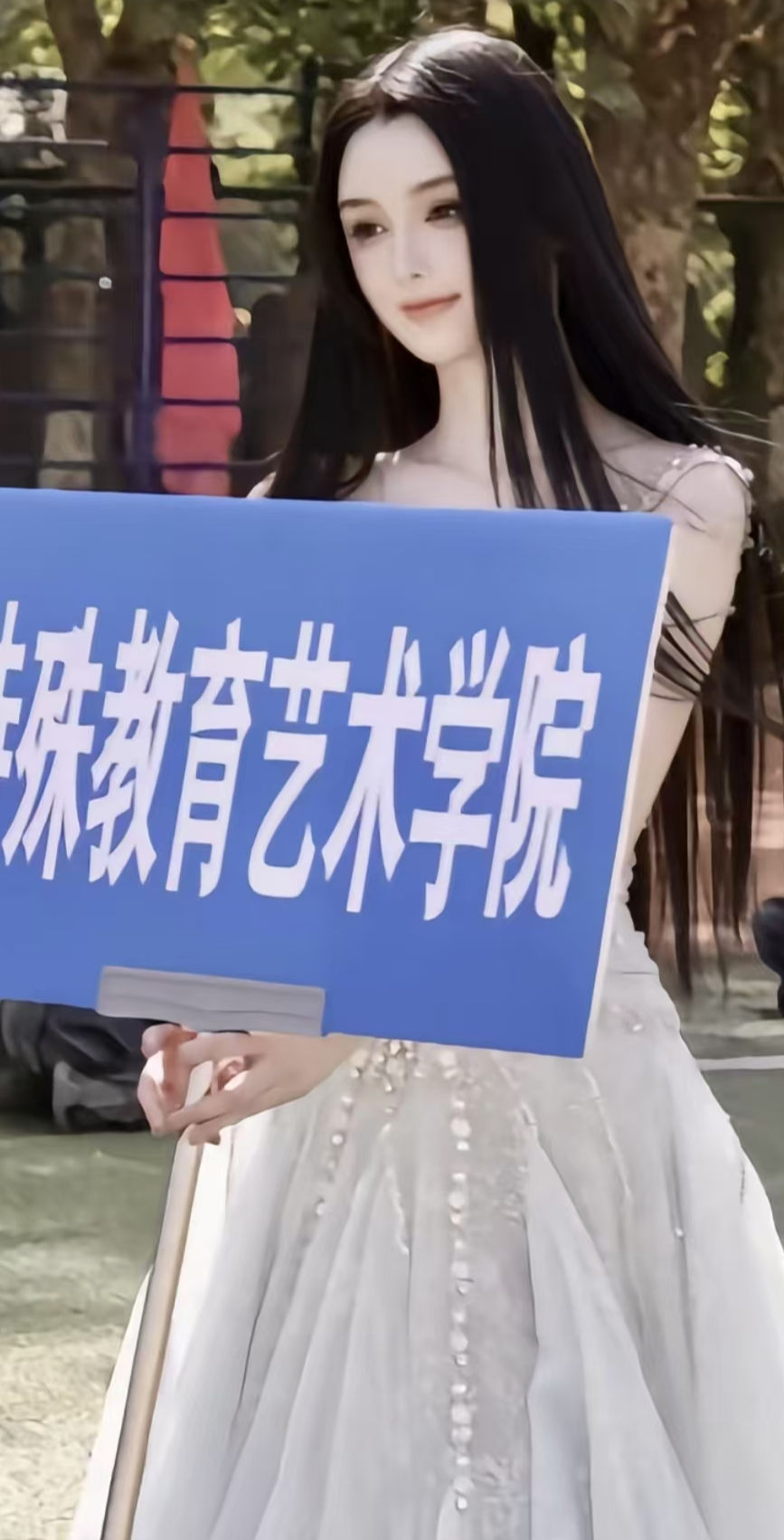

近日,西安美术学院特殊教育艺术学院大二学生宸玥因运动会举牌照片“美得不真实”引发全网热议。这位听力一级残疾的20岁女孩,在社交媒体上被质疑“像AI合成”“整容过度”,相关话题登上热搜第一的同时,也暴露出社会对残障群体的多重认知裂痕。

一、容貌争议背后的三重错位

宸玥的容貌焦虑始于青春期。幼儿时期因药物导致双耳失聪的她,曾因皮肤黝黑、发际线高被同学嘲笑“不像小孩”。高二时,她通过防晒、穿搭逐渐意识到自己的外貌优势,也因上镜需求进行了双眼皮、鼻部微调等医美项目。这种自我完善的努力,却在网络世界被曲解为“技术产物”。有网友用AI软件比对她的面部特征,甚至在韩国社交平台引发“人造人”争议。

更深层的矛盾在于社会对残障群体的审美期待。部分网友将宸玥称为“残缺的玉”,这种看似善意的比喻实则暗含歧视——似乎残障者的价值只能通过“不完美”来体现。正如她在回应中强调的:“我希望人们看到的不是被标签定义的聋哑女孩,而是一个努力生活的普通人”。

二、网络暴力中的自我救赎

面对“长得可怕”“像贞子”等恶评,宸玥的应对方式展现出超越年龄的成熟。她坦言曾因评论崩溃痛哭,但高二后逐渐学会过滤负面声音:“很多聋人很自卑,但我们也能做律师、开车,你们能做的我们都能做”。这种自我认同的建立,得益于家庭的支持——父母从未将她视为弱者,更鼓励她参与主流社会活动。

值得关注的是,宸玥的经历折射出残障群体在数字时代的特殊困境。她从高一开始运营自媒体,最初因外貌吸引粉丝,却在暴露听障身份后遭遇信任危机。这种“颜值红利”与“身份污名”的撕裂,在她计划取出苹果肌填充物的决定中尤为明显:“整容后反而变丑了,以后不会再调整”。

三、重构包容的社会认知

宸玥的故事并非孤例。2025年2月,浙江24岁小伙因容貌焦虑烧炭自杀,被确诊为“躯体变形障碍症”;同年4月,无手女孩许方燕因分享生活视频遭遇网络性骚扰。这些案例共同指向一个现实:当科技滤镜重构审美标准,当流量经济放大外貌焦虑,残障群体往往成为双重受害者。

法律层面,最高人民法院明确对针对残障人士的网络暴力从重处罚,但更根本的改变在于社会观念的更新。正如宸玥所在的西安美术学院特殊教育艺术学院,其教学理念强调“艺术赋能生命”,通过工艺美术专业培养残障学生的职业能力。这种教育模式,或许能为打破“残障-同情”的刻板印象提供新路径。

在宸玥的最新动态中,她正在进行人工耳蜗语训,努力学习“爸爸、妈妈”等基础发音。这个过程正如她的人生——在技术与自然、偏见与包容的博弈中,她用行动证明:真正的完美,是接纳瑕疵后依然热爱生活的勇气。而社会的进步,恰在于让每个生命都能在不被定义的自由中绽放。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。