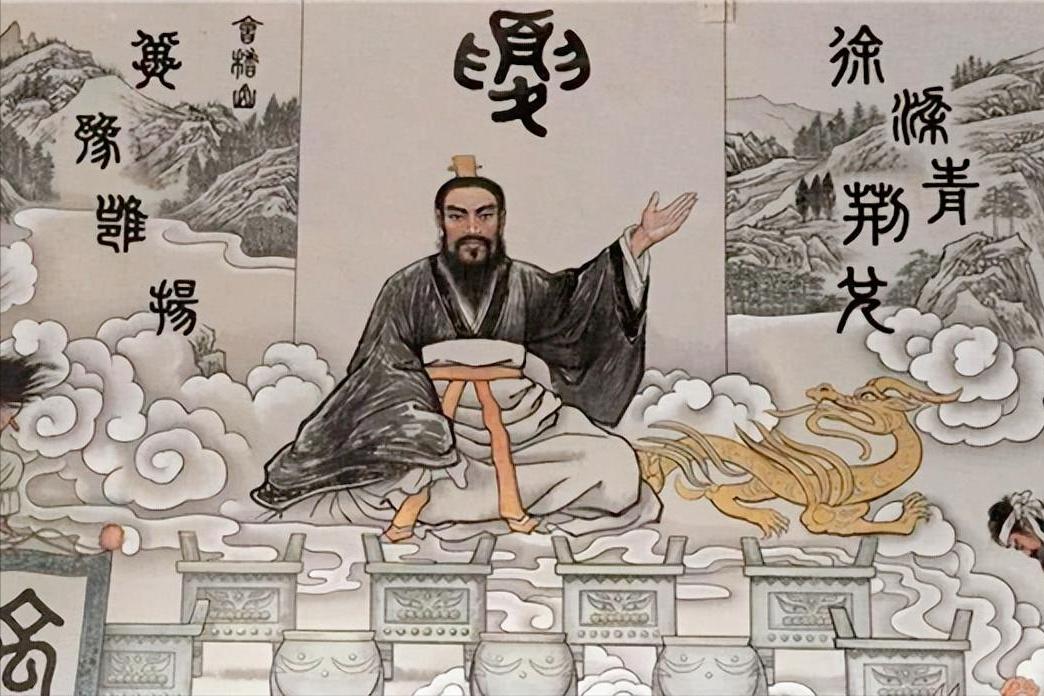

夏朝都亡了,商朝频繁迁都到底为何?考古显示:商朝并非躲避洪水

中国古代王朝迁都本是大事,但像商朝这样频繁“搬家”的实属罕见。从建国前迁都八次,到建国后再迁五次,商朝统治者仿佛对“搬家”情有独钟。过去总有人猜测,他们迁都是为了躲避洪水或夏朝余孽,但考古发现和史书记载却指向另一个更残酷的真相——商朝频繁迁都,其实是为了解决自家兄弟间的权力厮杀。

一、迁都次数多到离谱

商朝到底有多爱迁都?东汉张衡在《西京赋》里提过一句:“殷人屡迁,前八后五。”简单来说,商汤灭夏建立商朝前,都城已经搬了八次;建国后,又搬了五次。直到盘庚迁都到殷(今河南安阳),商朝才彻底消停。

这种频率别说古代,放在现代都算离谱。要知道迁都可不是换个办公室,光是搬运王室家当、重建宫殿、迁移人口,就得折腾好几年。更别提古代交通不便,一路上还可能遇到自然灾害或敌对势力袭击。商朝人这么不怕麻烦,背后一定有不得不搬的理由。

二、洪水说被考古打脸

早些年,学界流行过一种说法:商朝迁都是为了躲洪水。毕竟黄河流域水患多,古人治水能力有限,搬家似乎是个合理选择。但考古发现让这说法站不住脚。比如商王祖乙在位时,都城曾遭遇大洪水,但他硬是没搬,反而组织人力治水。要是洪水真是迁都主因,祖乙这操作就自相矛盾了。

更关键的是,商朝都城遗址出土的甲骨文中,关于洪水的记录极少,反而频繁提到“内乱”“祭祀争议”等字眼。这暗示商朝人头疼的恐怕不是天灾,而是人祸。

三、夏朝余孽背不动锅

还有人猜,商朝迁都是为躲避夏朝遗民的反扑。但仔细想想,商汤灭夏后,夏朝宗室早就被收拾得七零八落,剩下的小股势力连自保都难,更别说威胁商朝统治。商王要是真怕他们,直接派兵剿灭就行,何必劳民伤财迁都?

更何况,商朝迁都的方向是从山东往河南走,而夏朝核心区域在河南西部。如果是为了躲夏朝余党,商朝人反而是在往“敌人老家”靠近,逻辑上根本说不通。

四、王位争夺才是真凶

现代学者扒开史料,终于揪出商朝迁都的“罪魁祸首”——王位继承制度。和后来周朝的“嫡长子继承制”不同,商朝实行的是“兄终弟及”加“父死子继”的混合模式。简单说就是:国王死了,优先传位给弟弟,没弟弟了才传给儿子。

这套规则看似公平,实则埋雷。比如商王仲丁死后,他的弟弟外壬继位,但外壬一死,王位本该回到仲丁的儿子手里,却被外壬的儿子抢了。这种混乱导致每一任新王上位,都有一群兄弟、侄子跳出来反对。为了坐稳位子,新王干脆带着支持者迁都,把反对势力甩在原地。

举个例子,商王盘庚迁殷前,朝廷里分成好几派,有的支持他,有的支持他堂兄。盘庚一咬牙,直接带着听话的臣民搬到殷,留下反对派在旧都自生自灭。这么一来,反对势力没了地盘和军队,自然掀不起风浪。

五、迁都顺便开疆拓土

除了解决内斗,商朝迁都还藏着扩张野心。早期商朝地盘主要在山东、河南东部,往北迁都既能避开东夷部落的骚扰,又能逐步控制黄河北岸的肥沃土地。盘庚定都殷后,商朝军队以殷为基地,向西征服羌人,向南压制江淮部落,最终建立起“邦畿千里”的大国。

有意思的是,商朝迁都路线和军事扩张路线高度重合。每搬一次家,商朝的势力范围就扩大一圈。等到盘庚时期,周边部族基本被打服,迁都也就失去了必要性。

结语

回头再看商朝迁都,本质上是一场古代版的“权力游戏”。新王通过迁都清洗反对派、重建权力中心,顺便把国家版图越推越远。这套操作虽然费钱费力,但在当时却是维护统治的最优解。直到周朝用宗法制和分封制解决了继承问题,中原王朝才告别了这种“打不过就跑”的迁都策略。

不过话说回来,要是没有商朝人这么折腾,今天河南安殷墟里那些甲骨文和青铜器,恐怕也没机会重见天日了。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。