清朝诗人,沈德潜十首诗,彰显雅正审美取向,又体现文以载道传统

在清代康乾盛世的文化苍穹中,沈德潜如北斗般璀璨。这位以"格调说"名震文坛的诗坛领袖,不仅是乾隆朝诗坛的实际盟主,更是儒家诗教理论的集大成者。他主持编选的《古诗源》《唐诗别裁集》等选本,成为清代文人必读的经典教材,其"温柔敦厚"的诗学主张深刻影响了有清一代的诗歌创作走向,今天我们来欣赏他的十首诗。

沈德潜出生于苏州长洲的书香世家,其父沈钟彦是当地有名的塾师。这种家学渊源使他自幼浸淫于经史子集,青年时代即拜在著名诗论家叶燮门下,奠定了深厚的诗学根基。康熙朝后期,他开始了长达四十余年的科举生涯,虽屡试不第却始终笔耕不辍,直到古稀之年才得偿所愿。

在政治舞台上,沈德潜同样扮演着重要角色。身为礼部侍郎兼翰林院掌院学士,他不仅参与修订《大清一统志》等重要典籍,更以诗赋侍从之臣的身份常伴乾隆左右,其诗作多被皇帝御批"深得风人遗意"。这种亦师亦友的君臣关系,使他成为沟通庙堂与江湖的文化桥梁,在政治与文学的双重维度上推动着时代的文化进程。

他的人生充满戏剧性。乾隆初年,这位67岁的老书生以"白发穷经"之姿叩开科举之门,殿试时因诗作"微臣老欲死,无补圣明朝"深得圣心,竟被特擢为进士。更传奇的是,他曾代乾隆撰写御制诗,君臣唱和间演绎出"诗坛佳话"。某次陪同南巡,乾隆指着苏州灵岩山即兴赋诗,沈德潜脱口而出"雨过天青翠色重",令皇帝击节赞叹。

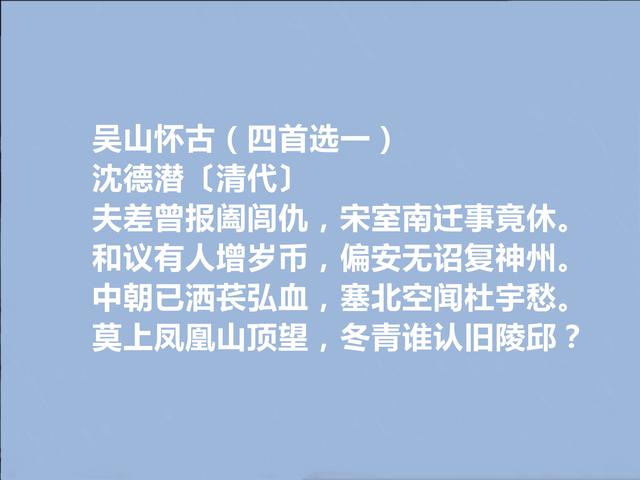

据记载,沈德潜现存诗作五千余首,题材涵盖咏史、山水、赠答等多个领域。其诗风既不失唐诗的雄浑气象,又融入宋诗的理趣哲思,代表作《过文信国祠》以"山河破碎英雄老,天地苍茫涕泪多"的悲怆笔触,成为清代咏史诗的典范。在艺术表现上,他尤擅以景结情,《夜过徐城》中"水村山郭酒旗风,一片疏林落日中"的意境营造,展现出高超的审美境界。

他的咏史诗以深沉的历史感见长,常通过对历史人物与事件的反思,抒发对家国命运的关切。其代表作《过文信国祠》中"山河破碎英雄老,天地苍茫涕泪多",以文天祥的悲剧命运为切入点,将个人感慨与时代沧桑相融合,展现出"温柔敦厚"诗教下的悲壮美。他善于在历史叙事中注入理趣,如《咏史》组诗通过对历代兴衰的剖析,暗含对康乾盛世潜在危机的隐忧。这种创作手法既继承了杜甫"以史入诗"的传统,又融入了清代考据学的严谨,形成了"格高调雅,意深意远"的艺术风格。

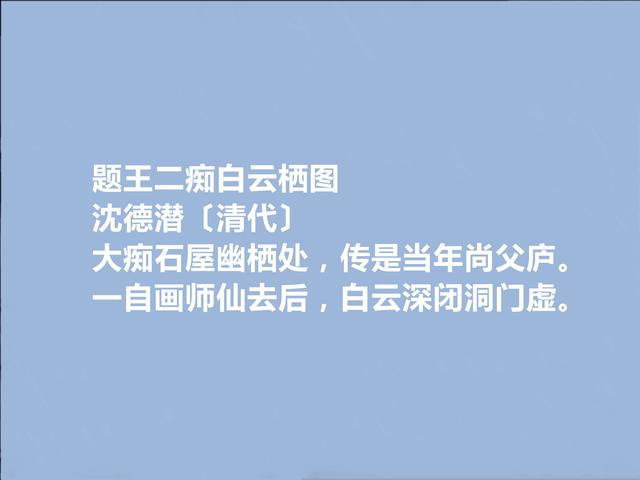

山水诗以"诗中有画"著称,其《过许州》中"到处陂塘决决流,垂杨百里罨平畴",通过听觉与视觉的交织,将江南水乡的灵秀刻画得淋漓尽致。他善于捕捉自然景物的瞬间动态,如《夜过徐城》中"水村山郭酒旗风,一片疏林落日中",以简淡笔墨勾勒出苍茫暮色中的诗意。在艺术表现上,他既注重"形似"的精准,又追求"神似"的超越,将唐诗的意境营造与宋诗的哲理思考相结合,形成了"清而不薄,淡而有味"的独特韵味。

答诗多围绕君臣唱和与文人交游展开,既体现了"格调说"的规范,又不失真挚情感。他与乾隆皇帝的唱和之作,如《恭和御制赐臣沈德潜诗元韵》,以"帝许林泉就闲客,臣为歌啸太平人"的巧妙措辞,在感恩与自谦中展现出高超的政治智慧。而赠别友人的作品,如《送友人归吴兴》,则通过"吴兴山水甲东南,君去应多采蕨探"的诗句,将对友人的关切融入对江南风物的赞美中。这类诗歌在严守格律规范的同时,注重情感的含蓄表达,体现了"乐而不淫,哀而不伤"的儒家诗教理想。

沈德潜的诗歌创作以"格调说"为核心,在咏史、山水、赠答等题材中展现出多元艺术魅力。他的作品既是清代诗坛"雅正"审美取向的典范,也是中国古典诗歌"文以载道"传统的延续,在历史与艺术的交织中留下了独特的文化印记,下面我们来欣赏他的十首诗吧!

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。