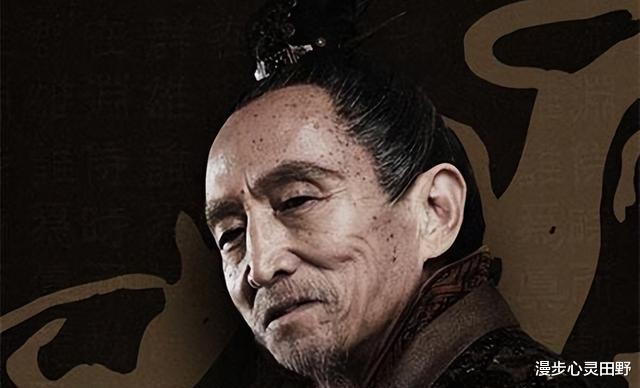

解读一下三国第一毒士贾诩,看看士人之间有区别否?全是人性规律

贾诩这家伙,在三国里可是个出名的智囊,还特别有自个儿的味儿,算是个代表人物。他和别的那些出主意的人哪儿不一样呢?就是他从来不走寻常路。到底野不野,你看看贾大爷就知道了。咱这人吧,没那么多高尚的想法,也不想让后人一直记着自己,更别提什么民族大义了,咱可没那么大抱负。咱就像是大海里的一滴水,人群里的一个普通人,活着,平平安安地活着,最好能活得更好点儿,这才是硬道理。

很多文人当官时,心里往往都揣着点儿理想抱负,或是受阶级观念影响,比如忠诚君主、爱护百姓、讲究礼义廉耻这些。但贾诩可不一样,他不管那些规矩,只看结果。对他来说,不管是啥方法,能抓到老鼠就是好猫,不讲究什么固定套路,关键是得能达成目标,得能把自个儿的利益整到最大。按不按老规矩出牌无所谓,能获利才是王道。

东汉的大人物阎忠夸他:“贾诩这人,跟张良、陈平一样厉害。”不少历史上的牛人也都是这么说的。要是拿张良和陈平来比,贾诩其实更像陈平多一些,简直就像是东汉时期的翻版陈平。他这人既心狠手辣,又聪明绝顶,做事既毒辣又理智。

要是你真把贾诩这个人琢磨透了,那也就意味着你搞懂了很多人性的弯弯绕绕,特别是在乱世里那些不为人知的规矩。

【贾诩的名场面】

贾诩,他还有个字号叫文和,老家在武威郡姑臧县,就是现在的甘肃武威市。大家可得记住他的家乡,因为这对他的人生轨迹有着重要影响。还记得之前咱们聊东汉时候羌族叛乱的事不?那时候,西羌叛乱为啥总是平定不下来?其中一个重要原因就是关东那些大家族总排挤打压陇右的大家族。当地的大家族,有的使不上劲儿,有的干脆就不想帮朝廷。更有甚者,还故意捣乱。就拿那“凉州三明”来说吧,哪一个不是经过各种磨难才得到重用?而且就算这样,他们还反复遭到排挤和打压,用完就被抛弃了。

贾诩是通过被推举为孝廉开始他的仕途,一开始就当上了郎官。他绝对是出身名门望族,不然也不会有机会获得“举孝廉”这块进入官场的金钥匙。说起来,他们家的老祖宗是大名鼎鼎的西汉天才政治家贾谊。曾祖父贾秀玉做到了武威太守的高位,爷爷贾衍当过兖州刺史,老爸贾龚也是个轻骑将军,一家子都是当官的。

这家伙生来就是富贵人家的少爷,而且脑子特别灵光,年纪轻轻就在贵族圈子里出了名,连大名士阎忠都夸他,说他的智谋能和张良、陈平相提并论。可这家伙偏偏是个爱搞特别的主儿,好不容易通过举孝廉做了官,没多久就找个生病的借口,直接辞官不干了。

回家的路上,贾诩和几十个人碰上了一帮叛乱的氐族人,结果全被抓了。其他人都是一脸茫然,觉得自己这下完蛋了,最后都被杀了。可贾诩呢,他一点事儿都没有,而且还被人家客客气气地送回了家。

他到底是怎么摆平这事儿的?说白了,就是靠吓唬加诱惑。他自称是太尉段颎的外孙,说只要不伤他,家里人肯定给大伙儿一大笔钱。说实话,这种时候,你抬出多大的官儿都不好使,毕竟山高皇帝远,谁愿意搭理你,给你这个面子呢?但贾诩搬出的段颎可不一样,段颎是当年“凉州三明”里头的一个,在西凉威望极高,好多少数民族的人都特别尊敬他。贾诩亮出段颎这张底牌是想吓住氐人,接着又抛出重金酬谢的甜头,一边硬气一边怀柔,让你们自己挑。就这样,他才把氐人给糊弄过去了。

之后,贾诩就去了董卓那边做事,他并不是觉得董卓以后会特别厉害,而是董卓背后站着的是西凉本地的势力。

在董卓手下干活那会儿,贾诩都四十好几了,也没啥能让人记住的东汉大事件跟他挂上钩。

他45岁那年,也就是公元192年,又搞出了个大动静。那时候,董卓和牛辅都被干掉了,西凉军乱得不行,像一锅煮沸的粥。西凉军里的两位大佬,李傕和郭汜,想向朝廷表示忠心,结果王允那家伙不买账,直接给拒了。这下他俩心里可没底了,琢磨着要不把部队散了,各自回老家算了。就在这时,贾大爷登场了。

他跟李傕、郭汜这些军营里的大头头讲:“听说朝廷打算把凉州的人全给灭了,这世界虽大,但你们能往哪儿躲呢?要是你们放下兵器,随便一个小官就能把你们抓了,你们能跑得了吗?还不如带着队伍往西边去,一路上再召集点兵马,打着给董公报仇的旗号,跟他们干一场。说不定使劲儿一搏能有惊喜呢?到那时候,咱们照着国家的旨意去争天下,岂不是美得很?要是真不行,再跑也不晚啊。”

贾大爷一开口,说了那么一通直白的话,东汉朝廷那最后一点精神头儿都快被他给说没了。三辅那片地方的老百姓,又因为这事儿,被推进了火坑。为啥呢?因为李傕、郭汜这俩人心里的恶念被贾诩给勾起来了。他俩听了贾诩的点子,一路往西打,把长安给占了,关中一带那是血流满地,朝廷的大权就落到了李傕、郭汜、樊稠这些西凉军阀的手里。贾诩因为出了这个主意,好几次都被提拔当大官、拿厚俸禄,但他都没要,心里想着,我可不想在你们这快要沉的船上过早地占个好位置。

武人闹事捣乱国家还行,但要是让他们来治理国家,那可就难办了。东汉的朝廷,被李傕、郭汜这些人一顿折腾,搞得乌烟瘴气。他们管理国家就靠杀人,搞经济就靠抢夺,结果没多久,国家就支撑不下去了。

常言道,经济条件差的夫妻啥事儿都不顺,但其实合伙管理事务也经常碰到这种问题。像李傕、郭汜、樊稠这些西凉的大佬们,他们之间矛盾大了去了,没法调和。李傕这人比较狠,先动手把老三樊稠给解决了,接着就跟老二郭汜杠上了,两人开始斗得不可开交。

得说清楚,西凉军里有一大堆胡人,他们就像是拿钱办事的雇佣兵。李傕为了把郭汜这个对手彻底打败,老是从皇宫里抢珠宝来给这些雇佣兵发工资。不过呢,他们俩谁也打不赢谁,就这么僵住了。李傕把汉献帝给抓了起来,郭汜也不甘示弱,把朝廷里的大官几乎都扣下了。

后来,那些总被欠薪的雇佣兵们找上了李傕,非要讨个说法。结果,这事还得靠贾诩出手解决。说来也怪,贾诩请那些胡人的大佬们喝了一顿酒后,他们居然啥也不管了,钱也不要了,直接带着队伍回老家了。

西凉军实在受不了无休止的内部争斗,最后决定坐下来和谈。李傕、郭汜、张济,就是那个曹操因为想娶他老婆而吃了大亏的家伙,还有杨奉这些人,都高高兴兴地同意了,说咱们不能再搞破坏了,得开始建设,都别吵了,各自回家找妈去,眼下最重要的是先把兄弟们的肚皮喂饱。

于是,汉献帝被迫前往洛阳的那段往事就这么发生了。在回洛阳的漫长路上,贾诩跑到华阴找了自己的老乡段煨。段煨这人挺有眼光,一看就知道贾诩是个有本事的人,所以对他特别好。但段煨这人心里也细腻,他怕贾诩哪天反咬一口,把兵权给夺了,所以实际上对贾诩还是有所保留。贾诩呢,也看出了这一点,就悄悄和张济的侄子张绣联系上了,让张绣派人把他从段煨那儿接走。

走的时候,有人好奇地问:“老段平时对你挺不错的,你咋就突然想走了呢?这事儿感觉挺让人琢磨不透的。”

贾诩直接说了实话:“段煨那家伙心思重,老爱瞎琢磨。他对我表面上挺好,但实际上根本不会真心信任我,支持我。这样下去,我早晚得栽在他手里。我现在自己走人,他估计还求之不得呢,毕竟他还指望我能给他拉点资源。这样,他对我家人也会好点的。张绣那边正缺出主意的人呢,我去了肯定是他的心头好,他会特别看重我,信任我的。”

后来,事情真的就像贾诩预想的那样,他和家人都过上了挺不错的日子。

在张绣那里,贾诩也是经常展现出他的厉害之处,场面一个比一个精彩。

比如说,张绣头一回投降曹操那会儿,曹操一时冲动,当天晚上就盯上了张绣的婶子,想跟她睡一块儿。张绣气坏了,当晚就带人偷袭曹操,害得曹操损失惨重,他的大儿子曹昂、侄儿曹安民,还有那个最忠心勇猛的手下,既是保安队长又是特种部队头头的典韦,都搭进去了。这一出主意,就是贾诩给想的。

曹老板吃了大亏逃跑后,是张绣和刘表联手自保,这背后又是贾诩在推波助澜。

比如在198年三月份,曹操因为之前玩得太过火,吃了亏,这次他决定来找张绣算算账。但刚把张绣给围住,就听说他的老对手袁绍要对他的老窝动手。曹操一听,吓得立马撤军回去守家。张绣和刘表组成的联军想拦曹操,结果被曹操轻轻松松就给打败了。张绣不甘心,非要亲自带兵去追曹操。贾诩劝他说:“别追了,追了肯定输。”但张绣不听,结果真的在曹操那儿栽了跟头。可就在张绣灰溜溜回营的时候,贾诩又叫他去追曹操,说这次肯定能赢。张绣一听,又去追,结果真的把曹操的后卫部队给打散了。至于贾诩为什么这么说,我们等会儿再细说。

比如说,在199年的时候,袁绍想要拉拢张绣,结果却被贾诩给拦下了。贾诩跟张绣说,投靠曹操或许是更好的选择,他还把曹操夸得天花乱坠。张绣想了想,觉得贾诩说得在理,就放下跟曹操的恩怨,投了曹操。这一投,张绣和贾诩后半辈子都过得相当滋润,待遇好得不得了。

在曹操那里干活的时候,贾大爷可有几把刷子,他的厉害之处主要体现在下面这些方面:

官渡之战那会儿,曹操的粮食快用完了,心里头有点打鼓,不想打了。这时候,贾诩就跟曹操说,只要挺住,好事儿就来了。结果,曹操在官渡之战里头,愣是顶住压力,把比他厉害的袁绍给打败了。

赤壁大战还没开打前,贾诩跟曹操说,要想拿下江东,就得好好利用江陵城那地方好、东西多的优势,一直给江东那边施加压力,逼他们就范。要是兴师动众地去硬打,那可不是个好主意。但曹操没听他的,结果呢,赤壁一战曹操被打得大败。

在渭南那场大战里,马超主动求和,可曹操硬是不肯答应。这时候,贾诩给曹操支了个招,说咱先假装答应他,让马超放松警惕,然后再想办法挑拨他和韩遂的关系,让他们自己内部先乱起来。曹操一听,觉得挺有道理,就照做了。结果,真的就让关中联军内部起了纷争。最后,曹操趁机出击,把他们都打败了,凯旋而归。

曹操在考虑立谁为继承人时,荀彧毫不犹豫地站边了曹丕。他还给曹丕出主意,让他平时多孝顺父亲,做人忠厚点,勤奋实在,待人真诚。曹丕照做后,真的越来越受曹操待见。等到曹操直接问大伙该立谁时,贾诩就开始打太极,说自己最近光琢磨人生大事了,脑子里全是那些没立长子为继承人的刘表和袁绍。这一说,反倒给曹丕上位帮了大忙。

贾诩有不少让人印象深刻的事情。就拿曹操势力越来越大那会儿说,他就开始聪明地选择低调,没事就不往外跑,啥热闹也不凑。再到后来,曹丕当了老大,也想干票大的,问贾诩是先打蜀国还是吴国。贾诩就劝曹丕,先把自家的事整明白再说。可惜曹丕没听他的,去打吴国结果啥也没捞着。

公元223年8月11号,那天是甲申日,贾诩走了,享年77岁。他死后被追封为肃侯,这个爵位由他儿子贾穆继承。过了好些年,贾诩的名字和王朗、曹真、辛毗这些人一起,被供奉在魏文帝庙里。他这辈子,简直就像《三国演义》里的赵子龙一样神奇,打了一辈子仗,居然一点伤都没受过,真是太传奇了。

【贾诩的行为分析】

贾诩这家伙,在汉朝末年那会儿,研究人心这块儿,估摸着能跟袁绍有一拼,没几个人比得上。他啥都能拿来用,就跟变戏法似的;随便动动手,就能让人吃不了兜着走。

这话说得可不含糊,你要是不信,咱们就再来瞅瞅他之前的那些举动,好好琢磨琢磨。等你看完了,自己心里也得犯嘀咕,这家伙心机多重,心思多细,是不是有点让人吃惊了。

他那次怎么摆平氐人的?说实话,人嘛,总逃不过怕和贪。贾诩搬出段颎的大名,就是想让氐人知道,他们后面有人能收拾他们。接着,他又说家里人愿意出大价钱赎他,这等于给氐人一个面子,说你们不就是想要钱吗,给你就是了。但如果真把他杀了,家里人也不会善罢甘休的。这一手硬一手软,贾诩算是把氐人的心思摸透了。

他在董卓手下呆了好些年,为啥非得等到西凉军乱成一锅粥,快撑不住的时候才动手呢?其实吧,他不是那种不在乎功名的人,而是心里跟明镜似的。他清楚,平时自己说啥都白搭,谁会搭理他呀?大多数人过得顺风顺水时,根本听不进别人的话,非得等到走投无路,才开始病急乱投医。

瞧瞧他咋劝李傕、郭汜他们去攻打长安的,那思路可真叫一个清楚:咱们西凉军现在名声都臭了,全天下的人都不待见咱们,放下武器那就是等死啊。你想这时候当个老实人,谁会给你这个机会呢?只能拿起家伙,拉上兄弟,一条路走到黑,说不定还能有点盼头。梦想嘛,总得有,万一哪天就实现了呢?到时候咱们把皇上抓手里,看谁不顺眼就打谁,那多痛快啊!就算这事儿没干成,大不了再跑嘛,跑不掉那就认了。贾诩的意思说白了就是:咱们现在已经到谷底了,不管能不能翻身,都得拼命往上蹦跶。

他咋就放着段煨不管,跑去跟了张绣呢?难道真是因为段煨容不下他?可为啥他还把老婆孩子留在那儿?这其中有门道,说白了就是“别抢主人风头”。你去人家那儿做客,结果表现得比主人还牛,主人心里能痛快吗?贾诩这人聪明,一看情况不妙,赶紧撤,这样既保全了双方面子,又避免了尴尬。做客嘛,短时间还行,时间长了准得出问题,你看看身边就知道了。我走了,但记得你的好;妻儿留这儿,说明我没拿你当外人,以后能帮上忙我肯定帮。张绣那边需要我,我去那边干事业了,你得理解,咱这行干策划的,没老板支持啥也干不成。

在张绣的地盘上,他们曾两次把曹操打得落花流水。可奇怪的是,后来他们为啥放着强大的袁绍不要,偏偏选了实力较弱的曹操呢?

曹操头一回吃败仗,是因为他对张绣的婶婶动了歪心思。按理说,张绣的叔叔都没了,张绣自己也投了降,曹操要睡他的寡妇婶婶,在那个年月,也不算是啥大事。可为啥贾诩非要撺掇张绣反了呢,非得给曹操点颜色瞧瞧?说白了,曹操这事儿吧,虽然没伤筋动骨,但实在太侮辱人了。咱们刚投降,你就这么欺负咱们,要是不硬气点回击,以后还怎么在你面前挺直腰杆?强者当众羞辱弱者,一般都是想表达两个意思,要么就是要把你往死里整,要么就是要一辈子不把你当人看。

第二次把曹操打败后,贾诩是这样分析的:“张绣将军虽然勇猛,但真不是曹操的对手。曹操撤军时,怎会不留一手?他肯定会亲自压阵,免得被人偷袭。,给他们来个措手不及,怎么可能不胜呢?”你看,贾诩这人就是眼光毒辣,能提前猜到别人的想法。但这还不是他两次打败曹操的主要目的,他的真正目的,其实是为了以后投降曹操铺路。

贾诩最终让张绣投靠曹操,难道真的是因为他讲了一堆袁绍的坏话和曹操的好话吗?那些都是文人墨客用来装点门面的老一套,根本不靠谱。袁绍就算再不是东西,也不可能像曹操那样,在刚投降的手下面前,就想占人家婶婶的便宜,这种荒唐事他可做不出来。选曹操,其实就是权衡利弊的结果。说白了,就像两家公司都在拉拢你,你肯定得挑一个更看重你、赏识你的公司吧?但人家为啥要看重你、赏识你呢?那得看你有没有真本事啊!这下明白为啥贾诩要等到两次打败曹操之后才选他了吧?别人对你的尊重,都是得靠你自己用实力挣来的。一个软柿子,谁会尊重你呢?再说另一方面,张绣对于即将开打官渡之战的袁绍和曹操来说,重要性可大不一样。对袁绍来说,张绣就像是锦上添花,而对曹操来说,那就是雪中送炭。做人情啊,一定得学会做那种雪中送炭的情分。

到了曹操手下干活后,贾诩心里头明镜似的,清楚这恐怕是自己职场生涯的最后一哆嗦了。因此,他干啥都求一个稳字,尽量少开口,能不提意见就不提。实在避不过去了,需要他表个态,他也是模棱两可,不把话说得太绝,时刻留意着领导的心思,顺着领导的意愿来。

官渡之战那会儿,曹操觉得累得不行,贾诩就跑过来跟他说:“挺住就是胜利啦!”还给曹操捧了好大一通。你说这话到底有啥实质意义呢?压根儿没有。这不是废话嘛,曹操可是把全家老小、一统天下的梦想都搁这场仗上了,他能说走就走?能撒手不管?你贾诩跟着曹操,不也是把自己的前程都搭进去了嘛,你会让他打退堂鼓?不过呢,这事儿跟咱们安慰病人似的,就说别急,慢慢来,调养几天就好啦。病人心里也清楚,这话没啥大用,但听着就是舒坦。

赤壁大战时,贾诩为啥劝曹操别太心急?原因在于,贾诩来自士族家庭,特别懂那些地方士族的心思。他们不太热衷于开疆辟土,但要是家园受威胁,那肯定会团结起来对抗。你想啊,江东士族要是被逼急了,就像兔子急了会咬人,他们说不定会豁出去跟你拼个你死我活。可当时那些身居高位、势力大的人,往往忽略了这些底层的微妙心思。

渭南那一仗,贾诩使了个挑拨离间的招儿,这种手段历史上多了去了,咱也就不细究了。说白了就是拿捏人性,让一方给另一方心里添堵,甭管你们之前关系多铁,只要是人,心里头那点小九九藏不住,就不可能一条心了。

在曹丕和曹植兄弟俩抢皇位那会儿,贾诩又一次显露出了他的老练。他很快就瞧出来了,要是论治国本事,曹丕那绝对是比曹植要强得多。曹植身上那股书呆子气太重,人是挺聪明,但不一定适合玩政治。接着,贾诩就给曹丕支了个招,叫“顺着别人心意来”。然后他在给曹操推荐曹丕时,又用了个“话说一半”的法子。这“顺着别人心意来”嘛,其实道理很简单,就像咱们去找人帮忙,是该展现自己的长处呢,还是得做领导喜欢的事儿?曹丕啊,你要是打算从你老爹曹操那儿讨口饭吃,那就得尽量往你老爹希望的样子上去靠。至于“话说一半”,这个也好懂,这是你们曹家自个儿的事儿,我不好多嘴。但你既然来问我了,那我就给你打个比方,你可以觉得我把啥都说了,也可以觉得我啥也没说,主意还得你自己拿。

贾诩晚年那会儿,他懂得隐藏锋芒,这其实是因为他特别懂人心。咱们这些上班族啊,心里得有点数。你努力靠近老板,这没错,但得有个度,明白不?老板身边有块禁地,谁乱闯谁倒霉。别仗着自己功劳多、资格老、权力大,就目中无人、没规没矩的。你得清楚,你所有的一切都是老板给的。你要是让老板觉得你太强势,他心里能舒服吗?所以说,咱们日子要是过得太滋润了,反而得更小心。别到处乱插手,插手多了,早晚得惹麻烦,真没必要。

看了上面的分析后,你们觉得贾诩这人咋样?是不是感觉他活得特别清醒,啥都看透了?这么想挺对的。不过,这还没说到贾诩的全部呢,要是不信,接着往下看他的评价就知道了。

【评价一下贾诩】

要是我们把贾诩看作是东汉版的陈平,那对他的看法基本就有个数了。毕竟,大汉的开国老祖宗早在400年前就给陈平这类人盖棺定论了。你们还记得刘邦是怎么评价陈平的吗?他说“这人脑子够用,但挑大梁不行”,就是说,他很机灵但难以独自挑起大梁,出出主意还行,当老大可不够格,做幕僚挺合适,但掌舵还差火候。贾诩嘛,基本也是这个情况。

为啥总说荀彧才是曹操团队里文官里的头一号人物,贾诩他们根本比不上呢?这么说吧,贾诩就像是曹操公司里挺能干的市场或策划头头,但荀彧是那种啥都能管得好、啥都能处理得当的大老板。

贾诩和陈平都是那种特别会玩心眼、看透人心的高手,这可以说他们把手段玩到了顶尖水平,就是那种“术”的巅峰状态。不过呢,像那些涉及到大局观、长远规划、团队管理这些深层次、讲原则的东西,他们可能就没那么拿手了。

咱们得说实话,那些整天扯成功学、厚黑术、还有职场那些弯弯绕绕的人,说白了不就是在琢磨人心嘛?可你瞅瞅,他们里头能有几个真把这事儿整明白的?压根没几个。这都是些表面的花架子,想通过这些歪门邪道练就一身真功夫,达到那种超凡入圣的地步?门儿都没有。得靠真本事,从内到外地提升自己才行啊。

大多数诡计都是瞅准人的软肋下手。比如说,挑拨离间就是拿捏住人们爱瞎猜的特点,给人戴高帽呢就是瞅准人爱面子的心理,话说一半留一半就是让人心里踏实点;就拿贾诩来说吧,他激李傕、郭汜那帮人叛乱,就是利用了他们心里头的怕和不服;他离开段煨去投奔张绣,也是看中了人心里头的盼头和忌讳;还有他想等曹操两边都吃了亏再投降,也是摸透了人心里头的强弱念头和要面子的劲儿……

这招其实就像是兵来将挡水来土掩,没啥大用处。比如说,你要是让贾诩这种人去管整个冀州,那肯定会乱套的。为啥呢?因为他老想着怎么应付事儿,怎么见招拆招,结果整天忙得团团转。很简单一个道理,要是没人出招,他这招儿不就使不上了?比如说你想跟着曹操混,可人家曹操不理你,那你能有啥辙?就像赤壁之战那会儿,你劝曹操别出兵,他偏偏不听你的,那你说的那些不都是白说嘛。

贾诩这家伙,擅长的是打破僵局,但要是说让他来从头开始布局,那可能就不太行了。当然啦,也许是他藏着掖着没表现出来。不过,单论打破僵局这一点,贾诩绝对是顶尖中的顶尖,无论是给事情出谋划策,还是为自己打算,或者是给君主出主意,他都做得相当漂亮。

简单来说,贾诩这家伙没啥太强的使命和责任担当。他才不在乎那些老套的文人规矩,觉得想太多没必要,只要自己过得去就好。人生短暂,啥都会成过眼云烟,像什么争霸天下的大业,那都是袁绍、曹操、刘备这些大佬操心的事。我呢,就是个平平无奇的上班族,拿谁的钱就给谁好好干活,就这么简单。

说实话,贾诩的想法比起荀彧那种大忠大义,可能更贴近咱们普通人的心思。这也是为什么现在很多人特别喜欢贾诩的一个原因。

但其实想想,一个没有信念和热情的人,要想做成大事真的很难。一个人本事再大,也得懂得扛事儿,死磕目标不放。就拿你来说,假如你是顶尖名校出来的,结果就乐意当个保安,图个安稳日子就满足了,要是大家伙儿都这么想,那这社会可就得乱套了。

啥是真正的高手?那就是说哪儿干哪儿,干哪儿就管好哪儿,管哪儿都能出成绩。把你往哪儿一放,不管啥行业,你都能给上司独当一面,这才是真正的高手。就像个顶尖大厨,你给啥食材,他都能给你摆出一桌丰盛宴席。贾诩嘛,总感觉还差点火候。

为啥说贾诩这种人挑不起大梁呢?你们不妨好好琢磨琢磨。说白了,就是因为他缺那么一股子担当和责任心。至于其中的道理嘛,你们自个儿私下里去琢磨琢磨,我这儿就不多啰嗦了。

以后在文章里,贾诩和荀彧这些人会经常露面,到时候你就能看出他们之间的差别有多大了。可能有人会纳闷,他俩都是士族出身,咋信仰、理念就差那么多呢?关键就在于他们来自哪儿。你得记住,西凉的士族在东汉士族圈子里一直不受待见。刘秀建东汉时,靠的是关东士族,跟关中、陇右的士族没啥大关系。关东士族就像是东汉的小老板,而关中、陇右的士族呢,啥也不是。到了分好处的时候,他们自然得靠边站。这种情况时间长了,西凉士族对东汉朝廷也没啥感情和责任感了,这其实也挺正常的。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。