郑和船队停航之谜:耗银千万、六成伤亡,这场航海盛举为何终结?

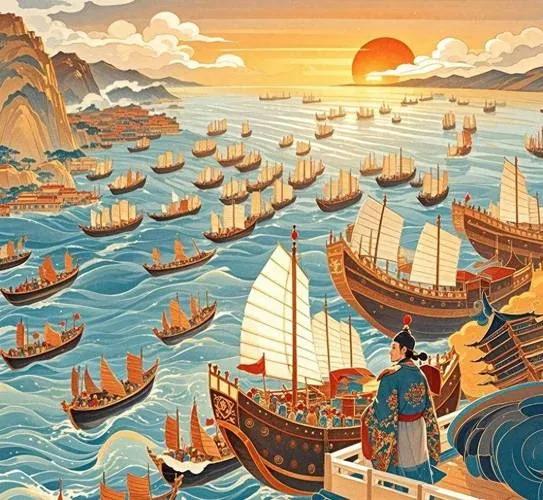

1405年的南京龙江港,春寒料峭中透着躁动。62艘宝船挤满江面,最大的那条九桅十二帆,活脱水上宫殿——这可比三个足球场拼起来还气派!

据记载,这些船上堆着江南的丝绸、景德镇的瓷器,光随行人员就带了两万七千多人。领头的太监郑和扶着船舷,望着北边紫禁城方向深深作了个揖。

他哪能想到,这番出海会成就千古绝唱,更猜不透二十八年后,这空前绝后的壮举怎么就戛然而止了?

大获全胜的下西洋要说这七下西洋的排场,那可是前无古人。

永乐皇帝朱棣刚刚坐上皇位,龙椅还没捂热乎,就急着要办两件大事:一则寻访建文帝下落,二则让万邦来朝。

郑和这云南来的回回后裔,从小在燕王府当差,跟着朱棣打过"靖难之役",腿脚勤快脑子活,自然成了不二人选。

他的头三回出海那叫顺风顺水。船队过占城(今越南)、穿马六甲,最远跑到印度古里。锡兰山(今斯里兰卡)的宝石、暹罗的象牙装满了船舱,长颈鹿当麒麟献给皇上,引得满朝惊叹。

可这风光背后,户部的账本都快划烂了——造艘宝船要耗银七千两,够养十万边军半年吃穿!

转折点在1412年第四次出海。那一年,郑和的船队硬闯阿拉伯海,在忽鲁谟斯(今伊朗霍尔木兹)遇着百年难见的风暴。二十丈高的浪头拍过来,旗舰上的罗盘针乱转,二十多艘船说没就没了。

郑和攥着妈祖像跪在甲板上,浑身湿透心里发凉:出来时两万多人,回去能剩几个?

要说朱棣确实是个狠主儿。1417年第六次出海,愣是让船队闯到了天方(今麦加)。随行的马欢在《瀛涯胜览》里写:"此处日月无光,沙暴蔽天,驼队走三十日方见绿洲。"带回来的玻璃器、西洋布堆满南京库房,可老百姓私下嘀咕:这些玩意儿既不能吃又不好穿,值得拿人命换吗?

压垮骆驼的最后一根稻草,藏在1424年那个燥热的夏天。朱棣第五次北征蒙古,竟病死在榆木川。

新登基的仁宗朱高炽,早看这些劳民伤财的远航不顺眼。他给户部尚书夏原吉递了道密旨:"下西洋诸蕃国宝船,悉皆停止。"这话说得轻巧,却不知多少造船工匠要丢了饭碗。

最吊诡的是郑和第七次出海。此时已是1430年,新继位的宣宗朱瞻基想重振祖父雄风,可朝堂上反对声浪滔天。

即便如此,也没人敢说朱瞻基的不是。当昔日的郑和船队硬撑着出发时,六成的宝船是拿旧船修补的。

等他们绕了非洲大陆,在麻林国(今肯尼亚)上岸时,南京城里早变了天——反对下西洋的文官集团,已经把海图都锁进了武库。

要说停航的根本,还得掰扯明白三本账:一是经济账,七次远航耗银千万两,比永乐年间十年军费总和还多;二是政治账,文官们骂这是"散财童子",武将嫌抢了军饷;三是安全账,最后一次出海回来的人不足六成,实在填不动这人命窟窿。

当年在龙江港目送船队出发的老工匠,怕是至死都没想通:这么气派的海上巨龙,怎么说没就没了?

如今南京宝船厂遗址里,那六个作塘(船坞)早成了水塘,唯有《郑和航海图》上的星斗针路,还默默记着曾经劈波斩浪的豪情。

郑和1433年死在印度古里,灵柩运回时,南京城正下着细雨。曾经装满奇珍异宝的船舱里,这次只躺着个黑漆棺材。当年跟着下西洋的老船工蹲在码头抹泪:"三宝太监这是把魂丢在海里了。"

他们不知道的是,朝廷已经下令:烧毁所有海船图纸,往后再有言下西洋者,斩!

(全文完)

本文全文原创,若您对这段历史感兴趣,可以点赞收藏加关注对我给予鼓励,也可以在评论区提出你想了解的历史,由我来为您一一解析。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。