一场被争议的领土交换:江心坡的放弃是战略溃败还是外交胜利

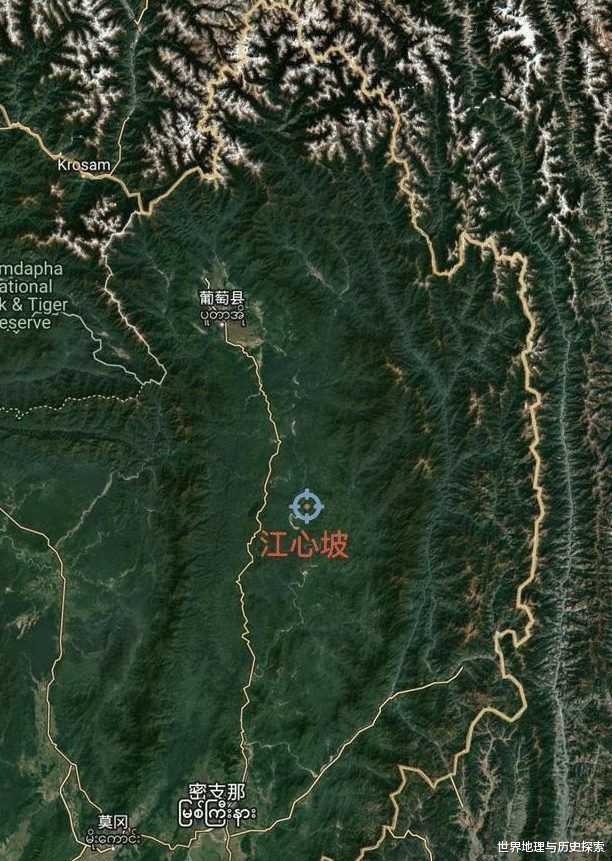

当2.7万平方千米的土地从地图上消失之时,有些人用力捶着胸口大声喊“卖国”有些人则冷漠地看着并质疑“愚蠢”不过历史的真实情形往往隐藏在情绪的那些褶皱里面。1960年,中国与缅甸签订边界条约,主动放弃了面积跟27个香港差不多大小的江心坡,仅仅换回了342平方千米的片马、古浪、岗房。

这场看起来差距很大的领土交易,到底是被逼着割舍自己的利益呢,还是把退让当作前进的一种策略,就像是在下一盘世纪大棋一样?

答案或许藏在云南高黎贡山的云雾中,也藏在周恩来深夜谈判桌上的烟灰缸里。

打开明朝的疆域图一看,“三宣六慰”那朱红色的印记清清楚楚地覆盖在中南半岛上,而江心坡仅仅是孟养土司所管辖的一片雨林罢了。

永乐皇帝有着很大的志向,把中原的文明带到了西南边疆那个地方。可是后来出现了土木堡之变,他的这个志向就像泡沫一下子没了。

缅甸东吁王朝的铁骑把云南边境给踏破了那会儿,紫禁城里的皇帝在忙着炼丹求仙呢;英国殖民者以传教士死掉为借口把江心坡给强占了的时候,紫禁城里那龙椅上已经坐着在后面垂着帘子处理政务的慈禧啦。

历史老是带有讽刺意味——那些后来人看作“从很早以前就有”的领地经常在权力空白的时候不知不觉地换了主人。

乾隆时期的清缅战争,虽然最后让缅甸称臣并且纳贡了,但却没能把江心坡给划入自己的版图当中;吴三桂带领着十万大军在西南地区大肆扫荡,可对于脚底下那些重要的战略要地,就跟没看见似的,完全不当回事。

这片土地就跟一张不停被涂抹更改的羊皮纸似的,上面满满地写着中原王朝那种高高在上、满不在乎的样子。

1960年在谈判桌前,周恩来通过钢笔划出的那条边界线,其威力比任何火炮都要大。

缅甸凭借着英国殖民者留下来的“1941年线”而表现得很强势,中国紧紧握着《永昌府文征》中的土司档案,有理有据地去争取,不过最终决定胜负的并不是那些旧文件所蕴含的道理,而是克钦独立军在山林间响起的枪声。

当西方媒体嘲笑中国“用金矿换弹丸”的时候很少有人留意到片马垭口的机枪阵地已经对准了印度的方向,也没有人预见到五十年之后中缅油气管道会穿过这片有争议的土地。

所谓领土谈判呀,其实就是关于现实政治的一种很细致的考量呢。就像是在那积分符号里头去盘算军事方面的花费,在微分方程里面去寻找外交能得到的好处。

江心坡的翡翠矿脉确实很诱人,可要是让解放军去翻越海拔4000米的高黎贡山,接下来跟缅北的武装打起来,那付出的代价可大了去了,都能把刚经历过三年自然灾害的新中国给拖垮。

这场交易最厉害的地方,就是把那种非黑即白的领土观念给打破了。

当西方列强还陷在“一寸山河一寸血”这种只考虑自己得失的思维里时,中国外交官已经领悟到了“以空间换时间”这种东方所特有的智慧。

放弃江心坡好像损失挺多的,但却得到了缅甸在联合国大会上很关键的支持票;让出热带雨林中的翡翠矿,却把印度洋方向的能源通道给打通了。

更有意思的是,现在中缅边境呈现出一派祥和的景象,而藏南地区却显得紧张兮兮的,两者形成了非常明显的对比——也许当年周恩来在决定放弃江心坡的时候,就已经提前想到了保留战略缓冲区所具有的长远意义。

那些痛心疾首的爱国者们不妨做个思想实验:若1960年强行收回江心坡,今天的中缅边境会不会变成第二个克什米尔?

历史从不为假设买单,但会给现实开出发票。

当人们为江心坡的得失争论不休时,中缅油气管道正将来自中东的原油输入云南炼油厂,皎漂港的集装箱船正将“中国制造”运往非洲海岸。

或许真正的战略家都明白:地图上那些有着不同颜色的区域会随着时代而改变,唯有涉及国家利益的那股力量一直都在奔腾不息。

江心坡的故事留给后人一个永恒诘问——在领土主权与地缘现实的天平上,究竟该放多少克历史法理,又该加多少斤战略砝码?

这个问题不存在唯一的答案,就跟高黎贡山的云雾一直都不会只固定在山的一边一样。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。