小城大宝藏:跨越千年的文化记忆与艺术巅峰

山东半岛中部有一座因“海岱惟青州”而得名的县级市——青州。

这里是古九州之一,东夷文化的发源地,也曾是南燕国的国都。

就在这座历史厚重的小城西部坐落着中国首批国家一级博物馆中唯一的县级馆,青州博物馆。

这座看似不起眼的博物馆里藏有4万余件文物,其中三件国宝级藏品不仅是青州历史的见证,更是填补了中国文物史的重要空白。

1982年,青州谭坊镇东汉墓出土了一件温润透亮的玉器,这就是被誉为汉代出廓璧之王的“宜子孙”玉璧。

这件玉璧由一整块新疆和田玉雕琢而成,其玉质温润如脂。

局部天然形成的云状墨玉,被玉匠巧妙化作游龙穿行的雾霭,堪称因材施艺的典范。

古人云千年红万年黑,和田玉中的墨玉形成需万年以上,本就稀少,而如此大面积、质地均匀的墨玉更是罕见。

玉璧采用汉代流行的出廓璧样式,在圆形璧体上方雕刻出廓纹饰,在保持玉器庄重的同时融入了吉祥寓意。

据考证,墓主人可能是东汉时期青州地区的官宦或豪强家族。

汉代盛行事死如事生,贵族墓中常以玉器陪葬象征对来世的祈愿,但此璧玉质之精良、雕刻之精美,显然是墓主人生前珍爱之物。

目前全国发现的汉代出廓璧虽有数十件,但像“宜子孙”这样器型完整、玉质上乘、纹饰精美的堪称孤品。

对比河北中山靖王刘胜墓出土的玉璧,“宜子孙”璧的出廓部分占比更大,龙纹雕刻更显灵动。

而另一件藏品,则是郑母村村民赵焕彬祖传400多年的明代殿试卷。

整份试卷封面与封底采用全绫材质,前四折为履历部分,详细记录赵秉忠及其上三代的生平,以仿宋体工整书写并密封。

后十五折是正文内容,赵秉忠以小楷书写两千四百余字。

针对万历年间民生凋敝、吏治腐败等社会问题,提出治国理念,主张通过任人唯贤、兴邦固本等举措革新吏治。

字里行间尽显明代士人的经世担当。

按规定,殿试结束后试卷需存入内阁档案库,私人不得留存,赵秉忠的这份试卷能流传下来是由于明末战乱中家族冒险保存。

它的发现更是让后人得以直观了解明代殿试的全貌,对比清代留存的殿试卷,明代试卷更注重策论的实用性。

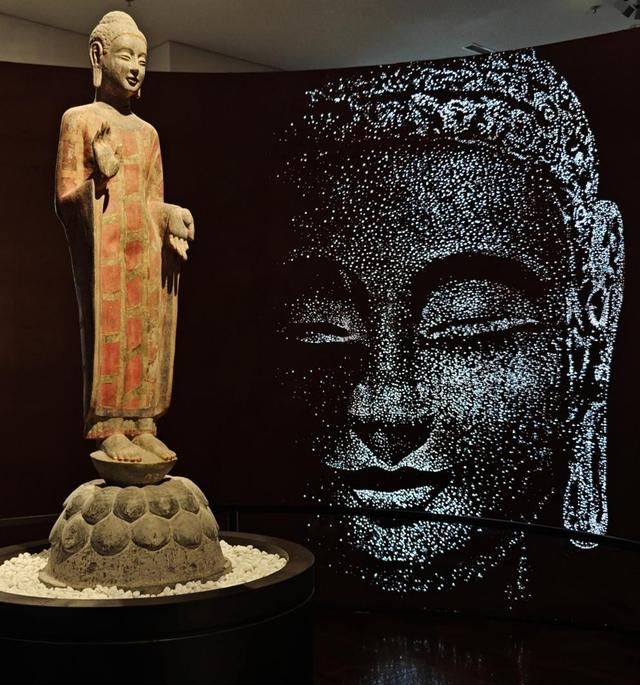

最后一件是青州龙兴寺出土的窖藏佛造像,这批造像多数为北朝至唐代作品。

奇怪的是,所有造像均有不同程度的破损,部分头部、手部缺失,显然是人为有秩序地掩埋。

这还推测与历史上的灭佛运动或寺庙重建有关。

北魏太武帝、北周武帝、唐代武宗及后周世宗所提出的灭佛可能导致青州佛教徒对造像集中保护。

窖藏中最晚的北宋造像,或许是后人修缮时将残像重新安葬。

龙兴寺造像融合了外来佛教与中国本土审美,北魏时期的造像部清瘦,明显受中原士族秀骨清像风格影响。

东魏、北齐造像则转向丰腴,尤为动人的是佛像的微笑,这也是中国佛教造像本土化的重要标志。

与其他地区出土的石造像不同,工匠会先在石像表面涂一层薄泥,再刷白垩打底,然后用朱砂等矿物颜料绘制衣纹,最后在重点部位贴上金箔。

历经千年,部分造像的金色仍熠熠生辉,彩绘颜色鲜艳如初。

青州是汉代的富庶之地、明代的文化重镇,也是北朝的佛教圣地,它始终以开放包容的姿态,接纳着不同时代的文明成果。

这或许就是三件国宝的真正价值,它们让我们看到,所谓了不起的文物从来不是孤立存在的,而是一个地区、一个时代文明交融的结晶。

参考资料

《青州博物馆藏文物精粹》(文物出版社,2009年)

国家文物局《首批禁止出国(境)展览文物目录》

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。