李宗仁追悼会原定是傅作义主持,周总理沉思后划掉,换了一个人选

1969年1月30号那天,大名鼎鼎的国民党代总统、抗日大英雄李宗仁,在北京离开了人世。紧接着第二天,也就是1月31日,有关李宗仁后事的报告,就送到了周总理的手里头......

按理说,李宗仁这家伙身份挺特别,以前跟我党不对付,好像不值得咱们太。但周总理的做法真让人吃惊,他眼睛一直盯着葬礼主持人的名字看,那上面清清楚楚写着政协副主席傅作义。

这标准看上去没啥问题,傅作义的身份也挺匹配。但周总理却一直皱着眉,好像不太乐意,接着他拿起笔,把名字给涂了,换上了“政协主席周恩来”。

这个变化可真大,别看只是改动了几个字,却让李宗仁的葬礼档次提升了不少。没想到,周总理不仅做了这样的改动,毛主席听后也连声称好,一个劲儿地点头赞同,说改得恰当。

【一、台儿庄战役前后周总理与李宗仁】

大家通常觉得,李宗仁在统一大业上好像没啥亮眼表现,可奇怪的是,为啥我党的两位头儿都特别看重他呢?

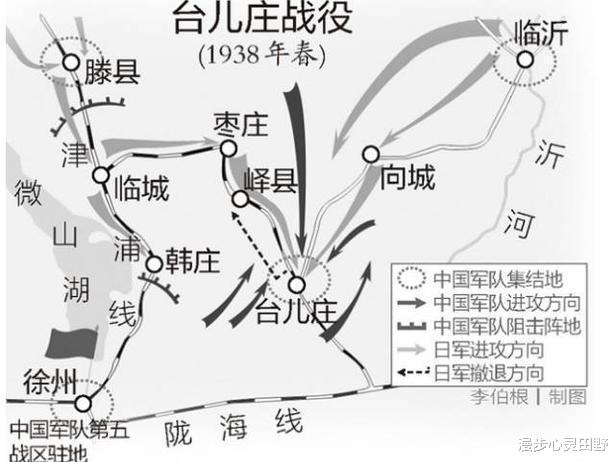

那就得聊聊当年的台儿庄大战了。那时候,台儿庄一战可是个大事儿。

说实话,台儿庄战役算是给李宗仁贴上了“民族英雄”的标签。虽然这种说法可能有点儿片面,但总的来说,也不算离谱。毕竟,这场战役的重要性,足够让李宗仁在历史上留下大名了。

话说1937年那会儿,李宗仁刚被国民党点为第五战区的头头儿。刚接手这摊子事儿,就有个老相识找上门来了,这人不是别人,正是后来大名鼎鼎的周总理。

——说起来,周总理和李宗仁其实在大革命那会儿就已经认识了。

这次,他来找李宗仁,主要原因是关乎国家的生死存亡。

那时候,日军简直丧心病狂,他们轻而易举地就拿下了中国的华北和华东地区。接着,他们又火速冲向徐州,打算一举拿下津浦线,再掌控陇海线,妄图把中国给灭了。

——换句话说,这时候的徐州对全局至关重要,承载着所有老百姓的希望。

后来,我们党赶紧开了个会,大家都觉得得赶紧想办法说服李宗仁,让他在徐州那边打个漂亮仗。这样一来,老百姓心里就踏实了,对国家的信心也能稳住。

周总理肩负着重任去见了李宗仁,他们俩好好聊了聊,这次算是周总理第一次劝李宗仁。

他真心希望李宗仁能打赢这场仗,为了表明自己的真心,他透露了共产党的战斗法宝。他说,要采取积极的防御策略,特别要注重侧翼和外线的灵活机动,同时辅助正面和内线的稳固防守。

这回,周总理可是真心实意地跟李宗仁交了底,李宗仁心里头也挺有感触。不过呢,由于各种情况,他最终还是没能答应周总理的提议。

但这还没结束,周总理接着又找上了白崇禧,让他帮忙再去劝劝李宗仁......

那时候,周总理结合我们党的战略思考,看着徐州那片地方的地势,给出了好多打仗的点子。他还特别强调,咱们得把阵地战和运动战两者结合起来,就是说要一边守住关键地方,一边瞅准机会打敌人的援兵。守好地方,打好援兵,这就是他的作战思路。

再者,周总理特别细心地强调,要赢得这场战斗,李宗仁得拿稳统一指挥的大棒子,特别是得管好中央军里汤恩伯的部队。

周总理又一次推心置腹地谈了自己的想法,白崇禧在军事方面也挺有眼光,他也很赞同周总理的观点,于是决定助周总理一臂之力,去劝劝李宗仁。

【二、周总理与李宗仁达成合作】

可是,时间匆匆流逝,日军正一步步往台儿庄那边靠近。我军虽然已经筹划了许多战术,但眼瞅着好机会快要溜走,周总理急眼了,他又接连几次劝说李宗仁。

这次,挑大梁的是张爱萍将军......

张爱萍首先愤怒地批评说:蒋介石指挥得太差劲,他的亲信部队真是一塌糊涂,搞得国家都快保不住了。现在全国人民都眼巴巴地盼着好消息呢,我们八路军已经打了平型关这一漂亮仗,给大家提了气。全国人民都在盯着国民党,你们总得给大伙儿一个说法吧。

接着,张爱萍遵照周总理的吩咐,又一次毫无保留地分享了我党的战略见解。这回,李宗仁终于开了口,或许是被触动了,又或许他心中早已有了盘算......

这次吧,他总算是听了周总理三次提出的战略战术意见,铁了心要打一场规模不小的仗。

之后,台儿庄那场闻名的大战打响了,周总理迅速行动,带领我们党全力协助。

李宗仁灵活采用了周总理给出的战略建议,并且结合战场的实际情况,加上自己丰富的打仗经验,把阵地战的手势巧妙地和运动战的猛攻融合起来。这么一来,他们狠狠地给了日军一次重创,直接掀起了国民党军队抗日的一个高潮。

这场战斗不仅向全国人民作出了回答,更让所有人都有了继续抗战的坚定信心。

这是李宗仁最闪耀的瞬间,也是国共两党携手合作的一个亮点。特别是周总理对李宗仁进行了三次劝说,尽管过程中有些波折,但这并未影响周总理的大局观与李宗仁的实战策略在战场上相互融合、激发出强大的力量。

所以,周总理和李宗仁之间的关系挺不错的,至少在那场轰动全国的大战中,他们有过一次非常出色的默契配合,虽然没有面对面,但合作得很到位。

【三、李宗仁归国后的待遇】

后来,李宗仁在追求权力的路上犯了不少错误,最后还匆忙逃走了。不过话说回来,除了周总理,毛主席其实也挺看重李宗仁的。

比如说,1965年2月3号那天,毛主席手头拿到了一份中共中央调查部递上的报告,说的是李宗仁有意愿要回到祖国。

关于这事儿,毛主席特地给周总理写了封信,说咱们应该欢迎李宗仁回来。

后来,李宗仁踏上了曲折的归国路。在这个过程中,毛主席对他的看法相当中肯,既指出了他过去的错误,也肯定了他回国这一举动以及昔日的贡献。

后来,李宗仁回到了国内,毛主席专门指示说:“总理啊,李宗仁回国了,你大概得去机场接一下。”就这样,李宗仁这位经历丰富、曾抗日有功的名将,还有做过国民党代总统的人,又一次踏上了咱祖国的土地。

回国那会儿,李宗仁心里头别提多乐呵了。他当着大伙的面,很正式地讲了一番话。

就是说,从今往后,我活着的每一天,都誓要为祖国贡献力量,这颗心,坦荡荡,日月可鉴。身为中国人,我感觉自己面前就两条路:一条是跟咱中国老百姓肩并肩,一起投身到社会主义的建设和革命中去。另一条嘛,就是跟那些反动分子同流合污,那样只会被时代抛弃,没别的下场。就这两条道儿,选哪条,心里得有个数。

李宗仁这次发声,得到了大家的支持。

那时候,李宗仁这位以前的军阀头头,算是彻底改头换面了。周总理得知后,心里头别提多乐呵了。毛主席也跟他见了个面,这次会面,可以说是挺有历史意义的。

1965年夏天,7月26号那天,毛主席在中南海的泳池边,跟李宗仁夫妇见了面,两人聊得很投机,气氛非常融洽。

他俩对于未来的世界和中国看法一致:孙先生志向远大,他曾说过中国能追上世界强国,但有人对此还是半信半疑。我觉得咱们能追上,毕竟原子弹都研制成功了嘛。

说起来,咱们聊的重点还是祖国啥时候能统一。毛主席说话特有分量,他直接跟李宗仁说:“德邻啊,别急,台湾早晚得回到咱们祖国怀抱,这是大势所趋,谁也挡不住。”李宗仁听了,连连点头,真心实意地说:“主席说得在理。”

会谈在大家的一片欢声笑语中顺利收尾,李宗仁和毛主席热情地握了握手,这一幕被眼疾手快的记者捕捉下来,定格成了一个具有纪念意义的历史瞬间。

【四、李宗仁与周总理最后的交集】

回到新中国后,李宗仁很卖力地为国家统一和各民族和睦相处出力,同时,他和周总理也重新建立起了老朋友的关系,这事儿挺让人称赞的。

说起来,李宗仁和周总理的故事还在继续呢,后来还出现了周总理给李宗仁起名字的事儿。据说,那时候李宗仁在政治协商会议里可是个响当当的人物,一直在为新中国的建设出谋划策,贡献力量。

但后来乱世之中,因为李宗仁以前当过国民党,不少年轻人对他有了些偏激的想法。这时候,周总理赶紧站出来帮他解围。

另外,周总理考虑到李宗仁名声太响可能会遭人算计,就特地让他去休息调养身体了。

一开始,李宗仁身为军人,特别小心谨慎,不肯跟警卫员走。但周总理很给他留面子,接着就让国务院机关事务管理局的副局长高副有亲自来见他。到这时,李宗仁才反应过来:这原来是周总理特意安排的。

——然后我就点头同意了,接着就被悄悄地送到了解放军总医院南楼去住下。

肯定得给李宗仁找个更好的掩护,所以周总理给他想了个新名字,王敬之。打那以后,李宗仁就用王敬之这个名字,一用就是两年。

周总理一直护着李宗仁,让他平安度过了好多难关,一直到1969年他离世。因为李宗仁身份特别,毛主席和周总理都特别看重他,所以他的葬礼是周总理亲自来主持的。

说实话,李宗仁这辈子确实挺曲折的。他的人生大致能分为三个阶段:一开始是当军阀那会儿,然后是成为英雄的时期,最后就是成了新时代的学习者。

不过日子久了,大家对他的看法最后都聚焦到了台儿庄那一仗。说起来就是,台儿庄一战,国民党之前平津、淞沪、南京、忻口、太原那五场仗都输了,但这次一下子干掉了敌人一万多人,打破了他们想占领台儿庄、打通津浦线的计划。这算是国民党从抗战开始,正面战场上打得最漂亮的一仗了。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。