复盘印巴空战:巴铁标出印度坠机地点,数据链是决胜关键

在这次很可能载入史册的印巴“5·7”空战中,最让印度尴尬恼怒的一个环节,莫过于被击落的印军战机明明都坠毁在本国境内,然而巴基斯坦方面却表现得了如指掌,还标出了印度境内的坠机地点位置。为什么能掌握这个可以直接证明战果的信息,巴基斯坦军方发言人在新闻发布会上揭开了谜底:霹雳-15E空空导弹的弹载双向数据链,立下了大功。

(这句话,对印军的打击比被击落更多的战斗机更致命)

军用数据链的含义

要搞清楚弹载双向数据链是什么,还是要从军用数据链本身切入。军用数据链可以理解为一种用于战场实时信息交换的数字化通信系统,在各个作战单元如战机、舰艇、导弹、指挥所甚至单兵之间,以高抗干扰传输技术和标准化协议进行网络化架构,实现高速、可靠、低延迟的数据共享。在类别上,除了弹载双向数据链,包括联合战术信息分发系统如北约制式的16号数据链,还有舰载协同作战系统(CEC),如美国海军的“海军一体化火控”。

(外媒标注的印军坠机地点,但具体型号仍有待证实)

核心功能也不复杂,主要集中在态势感知共享,比如雷达探测结果、敌我识别和电子战情报等,以及武器协同控制,也就是这次被外界认为可能采用了“A射B导”模式的巴基斯坦歼-10CE和霹雳-15E,或者导弹发射后目标更新也会通过双向数据链实现。当然,这个数据链系统在指挥控制方面的作用更加显著,无论是战术调整和任务分配,还是基层和中层作战单元汇报战况和损失评估,也都可以通过数据链实现。

弹载双向数据链的优点

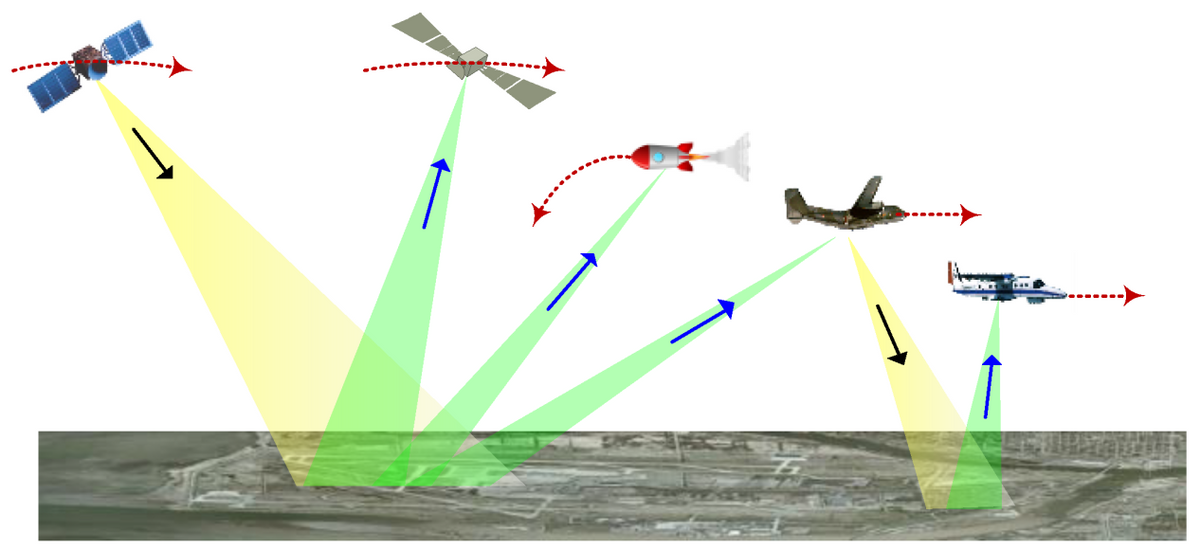

关于弹载双向数据链的优点,巴基斯坦军方发言人在新闻发布会上其实说得很明白了:得益于实时度极高的数据链,霹雳-15E发射后,依靠接收从预警机或载机获得的目标方位参数调整航向和速度,将印军“阵风”牢牢套进不可逃逸区后,主动雷达开机锁定目标,同时继续通过数据链将获得的信息实时回传,这样预警机或载机就可以掌握导弹的一切动态,如是否锁定,目标是否脱锁,是否击中目标,在哪个位置击中目标,预警机或载机看得一清二楚,再将信息传回指挥中心,结合卫星或红外扫描,就基本可以确定坠机地点。

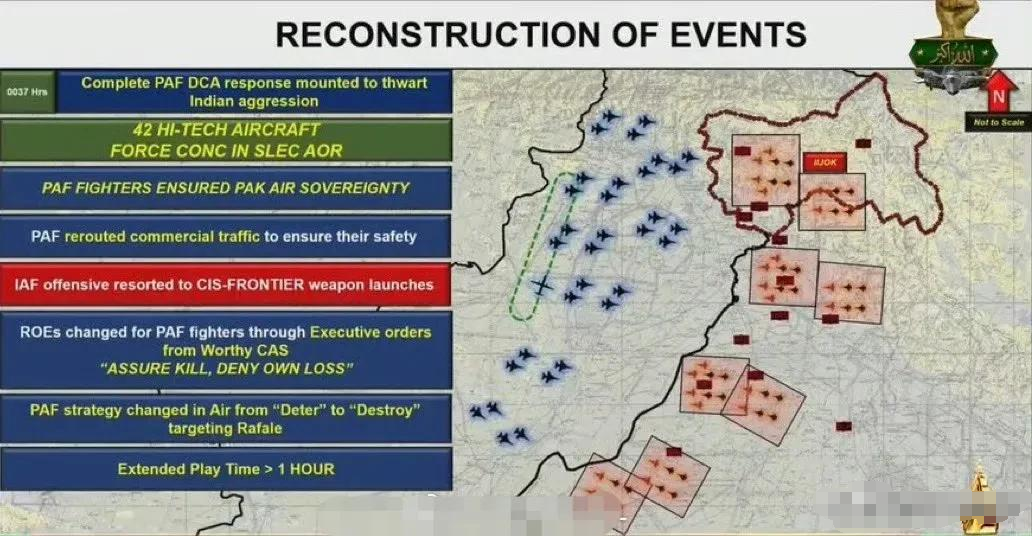

(当天的态势图,可见蓝色的巴基斯坦一方距离边境尚有距离,也麻痹了印军)

需要明确的是,弹载双向数据链至今也属于比较高端的技术,对微电子技术和系统集成化的要求比较高,所以之前大部分空空导弹都没有配备数据链,只靠主动雷达或红外制导比如美国AIM-7和俄罗斯R-27。发展到AIM-120C和R-77时,美俄开始为这些中距弹配备单向数据链,也就是发射后导弹依然可以从载机获得实时目标更新并进行弹道修正,但比较考验抗干扰能力。印度空军专为“阵风”采购的欧洲“流星”中距弹也属于单向数据链,理论战斗力不差,只不过这次遇上了降维打击,也只好“出师未捷身先死”了。

(霹雳-15已经是十年前的技术了)

相比单向数据链,双向无疑具有更明显的优势。在超视距空战条件下,如果目标突然机动或释放干扰,单向数据链中距弹容易丢失目标,而且载机需要时刻保持雷达照射,很容易反过来暴露位置引来反制,协同作战能力也比较堪忧,主要依赖单一平台制导。配备双向数据链的导弹就无需考虑这些问题了,不仅载机可在发射后即脱离阵位,由预警机或其他节点接手制导,采用定向波束通信或调频加密也进一步增强了抗干扰能力。

弹载双向数据链的未来发展方向

在各种测试和演习中,弹载双向数据链早已证明了作用,但巨大的战术价值通过这次印巴空战,已完全摆到全世界的眼前。可以预料的是,今后但凡有一定技术条件的国家,都会在弹载双向数据链技术上投入大量资源,不仅研究其本身,未来发展方向也会是重中之重。

(多域联合作战已几乎成为定局,所以未来必然向更高层次推进)

目前来看,首要加强的技术方向就是提高抗干扰和降低可探测性,因为如今弹载数据链依然为Ku/Ka波段,有可能被有针对性或功率更强的电子战系统干扰,未来可能会向带宽更大、波束更窄、更难被截获干扰的太赫兹通信或激光通信发展,或者在人工智能(AI)的辅助下,提高深度学习和算法更新能力,增强抗干扰能力。其次,将更多维度的作战单元纳入,以量子加密增强通信安全,形成全域杀伤链或全域杀伤网,也是可能的发展方向。

总结

可以确定的是,弹载双向数据链的威力,绝不仅仅是定位敌方坠机点,在敌方像印度这样嘴硬不承认损失的时候用来打脸,在六代机已出现且AI技术愈发受器重的背景下,未来有可能向更智能化方向发展,也可能配备在各类高超音速导弹上,让每一枚打出去的导弹都具备遥感探测能力。这一点,特别是对有反航母作战需求、仍在持续建设反介入/区域拒止能力的解放军来说,这是提高打击效率和威慑程度同时,也降低成本和暴露时间的重要一环。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。