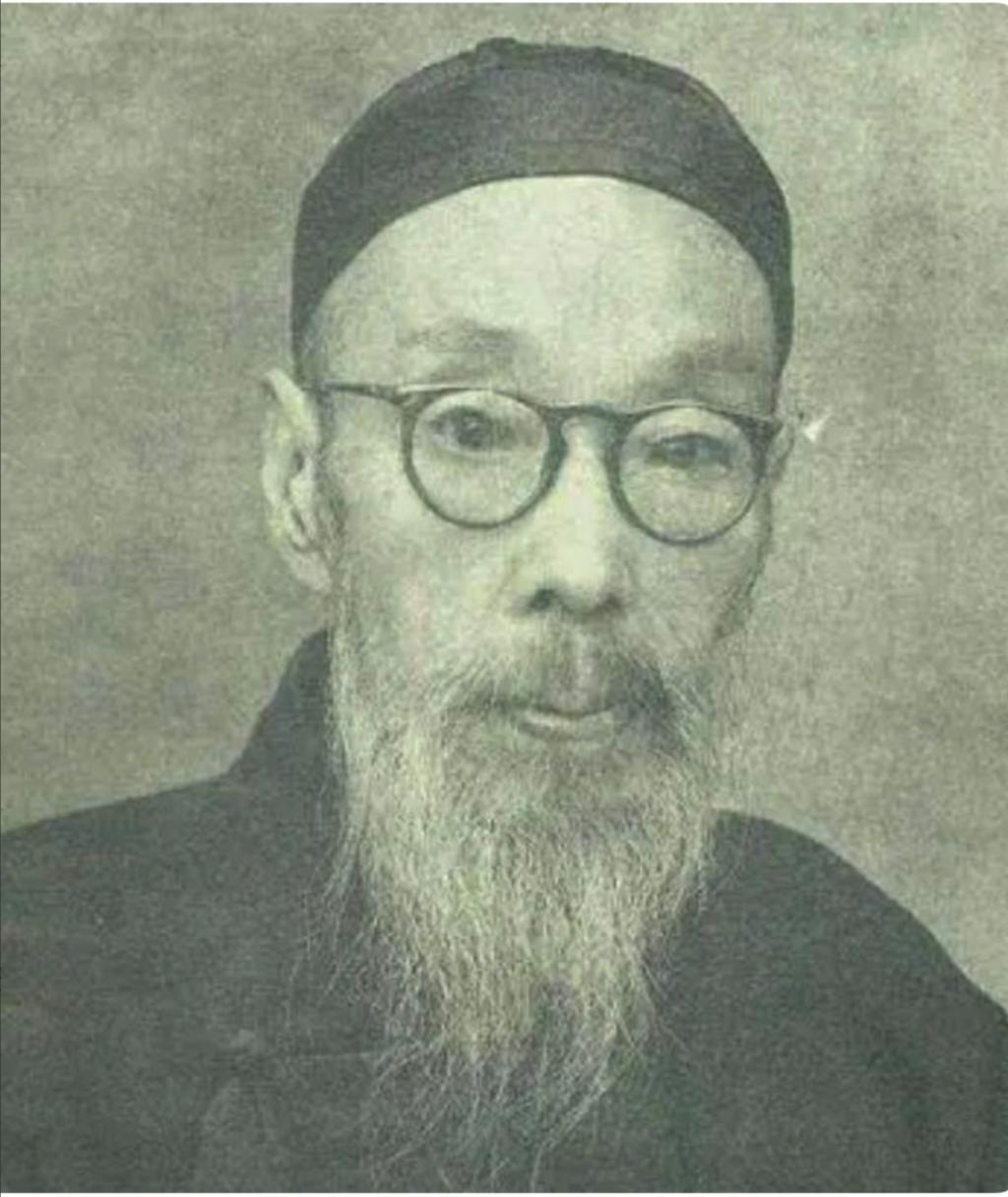

1941年的皖西山区,一场秋雨刚停,山沟里的泥路泥泞难行。一个身材瘦小的女干部提着文件包,踩着厚厚的泥水往前赶路,鞋子早被溅得看不出原来的颜色,脸上却没有一点怨色。随行的警卫忍不住小声嘀咕:“汪干事,路这么难走,要不要歇一会儿?”那位女干部摆摆手,只说了一句:“革命工作不能等。”说完,头也不回继续往前走。

多年以后,人们提到她,往往习惯用“刘帅夫人”来称呼,可她并不认这个叫法。因为在那些硝烟弥漫的年月里,她有一个更早、更倔强的身份——红军战士汪荣华。

一、从穷家女孩到红军宣传员

时间再往前推十一年。1930年,还是个十三岁小姑娘的汪荣华,离开贫困的农家,走进了革命队伍的大门。那时她刚刚懂事,却已经见惯了乡村里的饥饿与压迫,对“翻身”两个字有一种本能的向往。

1931年,她正式加入红军,被编入红四方面军。当时的她,个子不高,文化不多,却什么活都愿意上。前线要人鼓劲,她站在队伍前面扯着嗓子喊口号;后方要人做妇女工作,她跑村串户做思想动员;敌情紧张,需要参加武装斗争,她也能背起枪,跟着队伍一起转移、战斗。

有意思的是,组织上对她的安排变动非常频繁。宣传队、妇女工作组、地方联络等岗位轮番换,她几乎没有“稳定”过。然而,每到一个新岗位,她都先把话憋在心里,先看、先学,等熟悉了情况,再把劲儿往一处使。时间长了,部队里的老同志都心里有数:这个年轻女同志,虽不起眼,但干起事来,让人放心。

到了1934年底,形势急转直下,红四方面军开始准备长征。对很多人来说,这是一次生死未卜的大转移;对这位十八岁出头的女红军来说,这更像一场没有退路的选择——不走,就有被围歼的危险;走,就要随时准备牺牲。她没有犹豫。

二、懋功会师,一场“远远的遇见”

1935年初,红四方面军主力踏上长征之路。翻雪山、过草地,对许多人来说,后来都是带着颤音回忆的苦难岁月。队伍在艰难行军,年轻的宣传员一边赶路,一边抓紧一切机会记笔记、学文化,有时借着昏暗的油灯抄写文件,有时在路边蹲着练字。有战友打趣她:“这时候还惦记写字?”她笑笑说:“识字多一点,听指示就更明白一点。”

到了1935年6月,中央红军与红四方面军在懋功地区会师。这是中国革命史上的重要节点,也是她命运的一次转折。那天,为欢迎中央代表团,红四方面军机关的干部战士一早就站满了街道。队伍里,汪荣华挤在人群间,像很多人一样抻着脖子往前看,心里隐隐有些激动——中央来的干部,平日里只在文件里看到名字,现在总算要见到真人了。

等到队伍出现,掌声、欢呼声此起彼伏。队伍中间,有一位戴着眼镜、身形略显消瘦的军官,军帽压得很正,走路不快,却格外稳当。周围人议论的声音传过来:“那就是总参谋长刘伯承。”旁边有人又补了一句:“以前川中名将,打仗有名的。”

汪荣华以前在文件、传闻里听过这个名字,知道他是出了名的“军神”。此刻人就在眼前,她下意识多看了两眼,又赶紧低下头,生怕被人注意到心里的激动。谁也没想到,这一眼,竟成了两人日后共同几十年岁月的起点。

会师之后,部队机关重新调整。汪荣华被调入总参谋部四局工作,工作性质变得更加机密、繁忙。因为工作需要,她开始时不时地与总参谋长接触。有时是汇报材料,有时是传达文件。她说话不多,态度认真,做事细致,慢慢地让这位久经战阵的老将军留了心。

刘伯承那时已经四十多岁,出身贫苦农家,却又受过系统军事教育,既有川中名将的经历,又有苏联留学的阅历,看问题很细,要求也严。他观察到,这个女同志文化基础薄弱,写字有些生涩,却很用功,凡是布置的任务,总是一点点抠细节完成。

时间一久,两人对彼此不再只是“领导”和“下级”的关系,而多了一份难以言说的信任和亲近。

三、山河破碎中的婚事与患难同行

有一封信,改变了两人之间的关系。一天,汪荣华收到刘伯承托人带来的一封亲笔信。信纸不多,话也不算华丽,却句句实在,表达的是一份朴素而真诚的情感。

读完信,她愣了很久。对于一个从小出身贫寒、文化有限的女红军来说,“总参谋长”的位置太高了。她自己清楚,家世普通,资历不深,读书不多,和这位“军神”站在一起,总觉得差了许多。于是,她把顾虑坦诚地写了回信,说得很直白,甚至可以说有些“自我否定”。

刘伯承的回答倒是干脆。他向她说明自己的出身,同样是穷苦农民的孩子,只是走上革命道路早一些,有机会出国学习。他话里意思很简单:“不是因为你条件完美才看重你,而是因为你肯干、可靠。至于文化,可以慢慢学,大家都是从不会到会。”

不得不说,这番话,既有老一辈革命者的朴实,也有一点“当头一棒”般的坚定,让她心底那点自卑慢慢放下。

从那以后,在长征的行军途中,常能看到这样一幕:白天,两人各自忙着军务事务;到了晚上,只要有短暂的空当,刘伯承就会抽出时间,拿着纸笔,帮她补识字、讲军事常识、讲世界局势。行军再累,只要还有一点精力,她就会咬牙学下去,生怕辜负了这份用心。

1936年秋季,在战事间隙,两人举行了一场极为简单的婚礼。没有鲜花,没有盛装,更没有摆酒席,只是在组织和战友的见证下,说清态度,写好登记。有人开玩笑说:“你们这婚礼,简朴得连‘条件’都谈不上。”刘伯承笑笑,只说:“战争时期,只求同心同德。”

婚后不久,两人又一起被调往红二方面军。还没来得及享几天安稳日子,战火便再次把他们推到了前线。一次敌机轰炸中,夫妻两人都负了伤,所幸抢救及时,没有性命之忧。住院养伤的日子里,周恩来特意抽时间来看望。那时战争还在继续,谁也不知道下一步会发生什么,但他们有一个共同的选择:伤好就回到部队去。

可以说,从这一时期开始,汪荣华的人生与刘伯承彻底绑在了一起:既是战友,也是伴侣,既要承担家庭的责任,又要随时准备迎接新的战场。

四、六个子女,四名将军,家风却极“苛刻”

新中国成立后,这对在硝烟中结成的伴侣,迎来了完全不同的生活环境。战火不再,城市恢复平静,孩子们一个个长大,很多人以为,作为开国元帅之一的家属,这个家庭的日子应该轻松许多。

事实恰恰相反。刘伯承和汪荣华在对待子女、对待生活待遇上,可谓“从严过头”。他们有六个子女,按理说,以刘伯承的军衔、资历,住房、用车等方面完全可以享受更好待遇。但1951年,全家搬到南京后,住房紧张的问题逐渐暴露出来:孩子们长身体,需要空间,一家人挤在一起,确实不宽裕。

有关部门看在眼里,提了不止一两次加盖房子的建议。照规矩,这样的调整既合理,也符合当时的政策。可刘伯承多次婉拒,他的理由很直接:还有很多干部住房更紧张,把资源先让出去。

在用车方面,这位元帅的态度同样“不近人情”。家里配备的车,他明确规定,只能自己履职使用,家属一律不得占用。汪荣华上下班,始终骑自行车来回。遇上风雨天,有人劝她顺道坐车,她笑着摆手:“规矩不能乱。”

她在教育子女时,说得更直白:“警卫员、秘书是组织配给你爸爸工作的,不是给家里服务的。除了你爸爸,谁都没有指挥他们的权力。”这话听起来有点冷,但孩子们慢慢也就明白,这是在划清一条红线。

有一次,家里的电话成了焦点。孩子们出于省事,想借办公室电话打打私人电话。汪荣华立刻觉得不对劲,当场批评不够过瘾,干脆在刘伯承办公室贴了一张“警告信”,内容指向很明确:电话是党和国家给你爸爸办公用的,家里人不准拿来办私事,假公济私的毛病不能带进这个家门。

这样的“较真”,对孩子来说,自然不算轻松。衣服多半是兄弟姐妹之间接着穿,上学几乎没有零花钱。晚饭桌上,谈得最多的不是谁家条件好,而是“革命干部要守纪律”“不能沾一点特权的边”。

有意思的是,正是在这样的氛围里,这六个孩子逐渐走上各自的道路。长子刘太行、次子刘蒙、三子刘太迟,以及小女儿刘弥群,后来都成长为少将军衔的军官,靠的是在部队中的实打实表现;另外两个女儿刘解先、刘雁翎,则在医学领域扎根,成了医生。外界常常感慨这个家庭“出将入相”,他们自己却习惯淡淡一句:“各人做好本职工作而已。”

如果说外界只看到“培养出四名将军”的光环,那么在家里,这个成绩并没有被当成炫耀的资本。反而是那一条条“不能搞特殊”的家规,才是子女们记得最牢的东西。

五、风雨后半生:误解、病痛与坚守

新中国成立后的前几年,这对夫妻依旧在各自岗位上忙碌。刘伯承作为开国元帅之一,肩负着新中国军事建设的重任;汪荣华则在自己的岗位上默默工作,既照顾家庭,又参与组织安排的各项任务。

1958年,形势发生了微妙的变化。因为错误的认识和复杂的政治环境,刘伯承受到了不公正的批判。对这样一位久经沙场、在关键战役中立下功勋的老将来说,这种打击不只是组织上的,更是精神上的。他性格内敛,不爱多言,但郁结之气难免积在心里,身体状况也迅速下滑。

这段时间,汪荣华的角色,变得更加特殊。既是妻子,又像看护,又像心理上的支撑。家里气氛压抑,她却尽量让生活维持某种秩序:按时吃饭,按时检查身体,偶尔给他读一读材料、报纸上与工作有关的内容,尽可能让他的注意力从烦闷中抽离出来一些。外人看不见她的劳累,只知道这位元帅夫人的性子一如既往地坚韧。

到了1972年,另一件事深深刺痛了刘伯承。那一年1月,陈毅逝世。二人是革命年代的老战友,也是多年相互信任的同道。消息传来时,刘伯承已经八十岁,双眼完全失明,身体状况每况愈下。听到陈毅离世,他情绪非常激动,坚持要到医院送最后一程。

在秘书搀扶下,他一步一步往前挪。等到站在灵床前,他再也控制不住,老泪纵横。因为看不见,他只能伏下身,用双手轻轻摸索陈毅的面容,一边摸,一边哽咽着说:“陈老总啊,我刘瞎子离不开你这根拐杖啊。”屋里在场的工作人员,无不红了眼眶。那一刻,许多往事、许多战场上的并肩作战,都压缩成了这一句“拐杖”。

这次打击之后,他的精神状态明显下降。1973年前后,刘伯承的思维逐渐变得迟缓、混乱。到了1975年,已经基本丧失生活自理能力,衣食住行都需要人照料。在这样的情况下,他心里仍有一件事放不下,那就是临终后追悼会的安排。

对很多人来说,这不过是一个程序性问题,对他却意味着一种信任和情感的延续。他告诉家人,如果有一天自己去世,只希望由邓小平主持追悼会。1976年,他再次叮嘱:“我死后只提一个要求,要小平同志主持追悼会,否则就不进八宝山,让孩子们把我的尸体扔在荒郊野外算了。”话说得有些重,却足见这位老将军对老战友的信任与感情。

时间到了1986年10月7日,这一天,他走完了自己波澜壮阔的一生。噩耗传开,许多人感到沉痛和惋惜。对汪荣华来说,这不只是一位元帅的离去,更是几十年风雨同舟的伴侣就此告别。

在遗体告别仪式上,邓小平依约而来,带着全家站在灵堂前。卓琳挽着汪荣华,小声宽慰,两个同样从战火中走出来的老人,眼泪怎么也止不住。场面不算激烈,却沉重得让人说不出话来。

送走丈夫之后,汪荣华没有把自己关在悲痛里。她仍旧参与一些力所能及的工作,配合有关部门做革命传统教育,讲述历史细节,提供亲历者的记忆。语气平静,不添油加醋,不夸大,不渲染,更多的是一种“该说什么就说什么”的态度。

六、“我不叫刘帅夫人”,她要的只是本名

时间来到1991年。那一年,她已经七十多岁,受邀前往外地参加活动。接待单位提前做好安排,横幅、标语挂好,欢迎队伍整齐地站在入口处。一切按惯例进行,看起来隆重而热情。

刚一露面,就有人高声喊:“刘帅夫人在哪里?刘帅夫人到没到?”声音里带着真诚的敬意,也有一些讨好意味。这种叫法,在当时并不罕见,很多人认为这是对她的一种“尊重”。

汪荣华停下脚步,听了一阵,脸上没有太多表情。等那名领导带头迎上来,她才用平静的语气回答:“她不叫刘帅夫人。她叫汪荣华,我就是。”这句话不长,却像一把尺子,把很多模糊的界限画得清清楚楚。

她不否认自己是刘伯承的妻子,也不否认元帅夫人的客观身份。但在她心里,最重要的身份一直是“老红军”“革命干部”。她从十三岁参加革命起,就是独立的一员战士,不是以谁的附属、谁的“太太”走进这条道路的。

试想一下,一个人十几岁就扛起枪,长征路上冒着枪林弹雨,是队伍中的一员;后来在各种岗位上跑前跑后,受伤、流血,都有她的身影。这样的经历,支撑她在晚年说出那句有些倔强的话:“我叫汪荣华。”这并不是刻意强调个性,而是强调一种事实:在漫长的革命岁月中,她先是她自己,然后才是别人的“夫人”。

值得一提的是,她对名头一向敏感。无论是“开国元帅夫人”的礼遇,还是外界赋予的各种光环,她都保持着一定的距离。一旦觉得有点过了,就会主动出声纠正。有人觉得她脾气“有点倔”,其实了解她的人都明白,这背后是一种不愿“躲在别人名字后面”的自尊,也是一名老红军对组织、对历史负责的态度。

从1930年走进革命队伍,到1980年代送别丈夫,再到1990年代还在为革命传统出力,这条长长的时间线,串起的是一个朴素却坚硬的身影。她经历过长征、抗日战争、解放战争,也见证了新中国从百废待兴到逐步稳定的过程。外界记住她的,往往是“元帅夫人”“四名将军之母”这样醒目的称呼,而她自己更看重的,是那一段段在队伍里摸爬滚打的日子,是那些战友的名字,是组织交给自己的每一项任务。

从某种意义上说,她晚年那句“我不叫刘帅夫人”,既是对自己的交代,也提醒人们:在那一代人身上,功勋背后站着的是一个个有血有肉的个体。她有名字,也有自己的战斗履历,并不只是某位元帅身边的一个影子。