1950年,数名开国元勋联名请求寻找“代号OX”,找到后享18级待遇

1950年,北京中央办公厅的一角,一封信被郑重地摆上了公文桌。

信件不长,笔锋却沉重——因为署名的不是普通官员,而是多位赫赫有名的开国元勋。

他们请求中央,务必寻找一位代号是‘OX’的神秘人物,并郑重其事地强调——若找到此人,须立即予以18级待遇。

那么,这位‘OX’究竟是什么样的一个人,为何会让身居高位的革命前辈们如此牵挂?

“牛”姓狱警

“牛”姓狱警1886年,牛宝正出生在山东省无棣县后牛村里。

由于家境贫寒,他从小就不识几个字,且每日,天刚亮他就得牵着牛上山,日落后还得帮着母亲洗衣生火。

但这样的平静很快被打破,清王朝崩溃后,地方匪患横行,牛家村也难逃兵荒马乱,他的父亲在一次抢粮骚乱中被土匪打伤,家里的地被地主强行占去。

就这样,那年冬天,牛宝正裹着单薄的棉袄,跟着家人踏上逃难路,辗转到了安徽。

异地谋生不易,牛宝正一开始什么苦活都干——修路、扛包、烧窑,后来又几经辗转,随几个老乡一路北上,到达北平谋生。

他没文化、没背景,也没什么特别手艺,但吃苦耐劳、办事靠谱,因此,在朋友亲戚的引荐下,他最终被安排进了一所戒备森严的监狱做看守。

这所监狱名叫“北平军人反省院”是国民党拷打共产党的重要场所,里面的刑具,让人看到都不寒而栗,对了,它还有个别名叫草岚子。

在众多狱警中,他不算突出,不会写字、说话带着浓重的乡音,遇到文书还得找同事帮忙,但他从不推诿,谁吩咐都应得利落。

在一次值勤中,牛宝正被临时提升为班长,负责协调几个牢区的守卫安排,对他来说,职务并不重要,能稳定糊口、寄点钱回乡就够了。

但命运,偏偏在最不经意的时候抛出转折。

有一年,牛宝正的母亲因病卧床,家中弟妹又小,没人照看,他想写封信回家,却苦于不识字,几番拿起笔都只能抓耳挠腮,急得像热锅上的蚂蚁。

就在他站在牢区犹豫不决时,一位囚犯注意到了他,并主动问他需不需要帮助,这人正是被关进来的杨献珍,和他一起被关的还有安子文、刘澜涛等人。

牛宝正实在担忧,便在犹豫后把家里的情况讲了出来:“我……我就是想让家里知道,娘病了,叫我弟妹多照顾她……”

“没问题,我来帮你写。”

那封信,牛宝正看不懂,但他能感受到其中的情感与用心,而信寄出去不久,家里果真回信了,说弟妹已照料娘亲,又带来了乡里的消息。

密令暗渡

密令暗渡此后,牛宝正继续着他的日常:清点人数、分发食物、查看门锁,他依旧沉默寡言,依旧每日两次绕监区一圈,目光扫过每一扇铁门。

但自从那封家书得到了回应,他的心底悄悄种下了一粒种子——信任。

他开始留意杨献珍等人的举止,他发现,他们虽身在囹圄,却有着常人不曾有的平静,他们不争吵、不哀嚎,也不屈服。

有一次,他在巡逻时听见牢里的人讨论“德国的马列主义”,他听不懂这四个字的意思,但注意到他们眼中有一种光,那不是犯人眼中的惶恐,而像是干旱田地久违的雨。

他没有制止他们,他只是站在铁门前听了几句,然后默默离开。

“牛大哥,”有一天,那位曾替他写信的囚徒又叫住了他,“你若信得过我,能不能帮我们带点旧报纸进来?我们不图什么新鲜消息,只想看看外头的人是怎么活的。”

“就是几张纸,又不是什么枪啊。”他这样对自己说,而且,他知道这群人不坏,他们有学问,有骨气,还曾真心替他分担忧愁。

于是,几天后,他从市场带回几份被用作包鱼的旧报纸,悄悄塞进了饭桶夹层。

从那以后,牛宝正偶尔会带些旧书、杂志,藏在换洗的被褥或食物筐里带进来。

后来,他开始主动帮忙,有人家里来信无法回,他替他们转交;有人需要药品、衣物,他会想办法带进来。

他不懂什么叫“组织”,也不懂“革命”的意义,但他明白一个道理——知恩图报。

杨献珍等人注意到他的变化,将他后来发展成了我党的秘密联络员。

他的代号,就在这段日子里被赋予——“OX”,一头沉稳踏实、不知疲倦的老牛。

他不理解英语,也没兴趣知道含义,他只是微微一笑说:“反正我姓牛,那就牛呗。”

舍身取义

舍身取义1936年冬,牛宝正站在监狱的铁门旁,心里隐隐觉得不安,彼时,他也并不知道,自己早已进入了敌人的视野。

一切的导火索,是一次意外的排查,那天早晨,一名新调来的中层军官在查阅看守记录时,发现有几名犯人探监的次数过于频繁,而且记录的身份信息不够规范。

更让人起疑的是,有几次探监时,犯人第二天情绪突然好转。

警觉起来的军官立即下令展开秘密审查,而不久后,一份秘密报告送到了特务机关的桌面。

报告中提到一个看守班长,常年值夜,和某些“政治犯”关系密切,多次擅自更改物品检查记录,还私自接触了不该接触的探监对象。

牛宝正的名字,第一次出现在了黑名单上,也在一个月后,他被叫到了会议室。

他甚至没有反应时间,就被两个宪兵架出了房间,直到被扔进审讯室的那一刻,他才意识到事情的严重性。

审讯从那天晚上开始,起初是口头威胁——“你供出来,最多罢免处分。”再后来就是拳打脚踢,竹签钉指,灌辣汤,烫红铁。

他们逼他供出探监者的真实身份,逼他交出书信和物品的来源,甚至逼他一一指出牢里哪些人是“共产党”。

可牛宝正什么都没说,只是咬紧牙关不吭声,几次昏厥,几次被冷水泼醒,反反复复十几天,他的身体像被风干的树皮,眼里却始终没有恐惧。

他不是不怕死,他害怕再也见不到母亲,害怕家里人不知道他去了哪,但他更怕的是,若说出一个名字,牢里的朋友就会被拉去刑场,或者从此人间蒸发。

最终,敌人也认定他咬死不松口,决定将他判死,但就在距离行刑前的三天,一道暗令悄然抵达监狱。

原来,中共地下组织早已察觉牛宝正的失联,迅速通过秘密渠道传讯,并联合外围力量策划了一场隐秘的营救行动。

营救成功后,他被带离北平,转入我党秘密掩护点,而他的家人也在数日后被转移至安全地带,面对外界,官方宣布“牛宝正因重病转送外院治疗,已不宜服役”。

从那以后,他彻底“消失”了,连地下党也无法再联络上他,他像一只断线的风筝,被风吹得无影无踪。

多年后,新中国成立,曾被他协助过的那些“犯人”早已成为国家的栋梁,但在无数次名单筛查、老战友追忆中,始终找不到那个不识字却送来希望的“OX”。

英雄归来

英雄归来到了1950年初,这一年北京中南海总务处的办公桌上,有着一封特殊的联名信,字迹铿锵有力,落款的人名,也一个比一个沉甸甸。

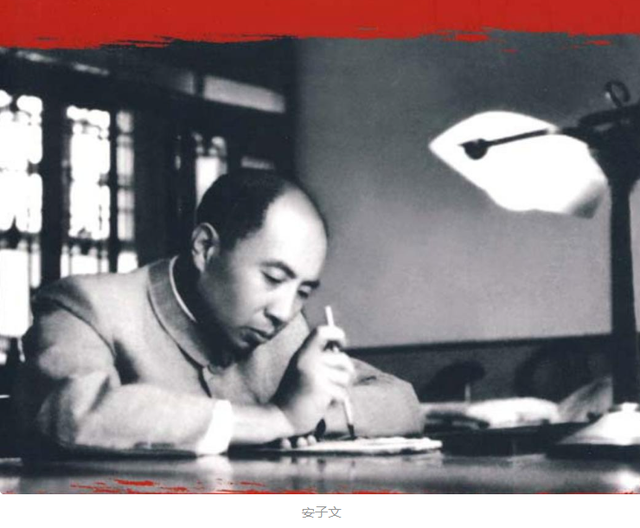

安子文、刘澜涛、薄一波……这些在新中国成立典礼上坐在前排的人物,此刻却因为一个名叫“牛宝正”的普通人,联名恳请中央协助寻找。

“他是我们当年的恩人,他的代号叫‘OX’,籍贯山东,只知道他曾在北平草岚子监狱任看守……”

中央办公厅的人看完后沉默了几秒,然后拿起电话,转给山东省委。

电报抵达的那天上午,负责接件的干部正埋头整理归档材料,看到“紧急”二字时,他本能地以为又是升级,谁知内容却让他怔了一下。

牛宝正,这个名字在档案中并不陌生,几个月前,他们刚刚接收过一个身份复杂的“重点管控人员”,正是这个名字。

此人曾供职于旧时国民党的监狱系统,因身份不清、多年流亡,被临时列入审查名单,目前正被软性管控。

消息上报后,山东方面并未急于行动,他们选择了不透露真实目的,以“政治复核”为由,前往面谈。

“你以前在什么地方做事?”干部们问得小心。

牛宝正彼时眼角深陷,皮肤因常年劳作显得灰黄:“我在北平当过几年看守,那会儿叫草岚子……”

“你记得里面关的那些人吗?比如……安子文、刘澜涛?”

听到这些名字时,牛宝正的眼神变得复杂,他迟疑了一下,说:“我不认识这些人。”

这句话让调查员顿时一头雾水,怎会不认识?但下一刻,他们意识到问题所在。

他们调出旧档案比对,发现牛宝正说的那些“熟人”,正是安子文等人在狱中的化名。

而当年,那群人为保护彼此,所有人的真实身份都严密保密,连牛宝正这种“战友”,也不知他们真实姓名。

谜团终于解开,这个沉默寡言的老人,就是那头曾在黑暗中默默耕耘的“牛”——“OX”。

消息传回北京时,几位老干部在茶厅听到确认结果的那一刻,竟一时无语,接着,他们几乎异口同声地说:“把他接回来。”

牛宝正第一次坐上去往北京的火车时,站在车窗边看了很久,而迎接他的人中,就有杨献珍和刘澜涛。

聚会过后,牛宝正被安排住进了中直机关的宿舍,随后被调往旧址——草岚子监狱,这里已不再是旧时的牢笼,而是转型为预审改造单位。

他担任了预审顾问,虽不识多少字,却用自己的经验与真诚,教导新人如何与犯人打交道,如何守着心里的那杆秤。

很快,他的待遇被定为国家十八级干部,甚至有人提出要为他立传,他却摆摆手说:“我没做什么,都是命运安排的。”

但他做的,远不止如此,那些被他搭救的人,如今在各部委任职,或主政一方,他们没有忘。

1954年深秋的一天,牛宝正因突发脑溢血去世,享年68岁,他的遗体并未留在北京,而是按照遗愿由子女送回老家无棣县安葬。

就这样,这位英雄静静的走完了自己的一生,但他永远都会被大家铭记。

【免责声明】:文章描述过程、图片都来源于网络,为提高可读性,细节可能存在润色,文中部分观点仅为个人看法,请理性阅读!如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。