江苏这只“女老虎”栽了,从被单厂女工到正厅干部,她却自毀前程

发文|刘姐

编辑|刘姐自媒体

从平凡到卓越:一段堪称励志的仕途

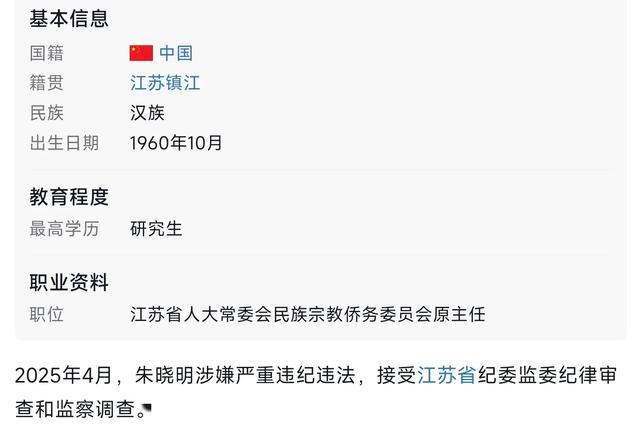

从平凡到卓越:一段堪称励志的仕途1982年,朱晓明刚从大学毕业,第一份工作是在南京大同被单厂。那个年代,工厂工作虽然辛苦,但却是很多人的“铁饭碗”。她不仅干活踏实,还能在团队里脱颖而出。四年后,她被调到江苏省计经委综合处,正式踏入仕途。这一步,就像是从普通舞台走上了更大的舞台,从一个普通女工到经济规划“中枢”的普通科员,她完成了人生的第一次飞跃。

随着时间推移,朱晓明的仕途步步高升:从科员到科长,再到处长、副厅级干部,她的晋升速度让人叹为观止。期间,她还一边工作,一边完成了在南京大学和省委党校的在职研究生学习。这份拼劲和韧性,让她的履历充满励志色彩。然而,这样一个看似勤奋努力的干部,却在一步步成功后,逐渐走向了歧途。

辉煌的仕途让朱晓明曾被寄予厚望,但她最终没能守住初心。从普通工人到正厅干部的历程,本是激励人心的励志故事,却因她的违纪违法行为画上了遗憾的句号。这既让人惋惜,也引发了对她后来迷失的深刻反思。

权力的双刃剑:她如何一步步失守

权力的双刃剑:她如何一步步失守权力是一把双刃剑,用得好是造福百姓的工具,用得不好却会变成腐蚀自己的毒药。朱晓明从普通工人一路晋升到正厅干部,这本是党组织信任的体现,但她却逐渐丧失了党性和原则。掌握经济规划、区域发展等重要职权的她,原本可以为地方经济发展贡献力量,最终却选择了让私利凌驾于公义之上。

从“低职高配”到厅级干部,朱晓明在职场上的每一步都备受关注。可随着权力的增大,她开始利用手中的资源谋取私利。这种蜕变,表面上看是环境的诱惑,但根源却在于她内心的贪念。面对纪律的红线,她一次次侥幸跨越,最终却跌进了深渊。

她的故事提醒人们,权力是一份责任,而不是特权。朱晓明的失守不仅毁掉了自己的前途,也让公众对干部队伍的信任蒙上了阴影。这样的教训,是每一个掌权者都应时刻铭记的。

“人设崩塌”:表面亲和的背后

“人设崩塌”:表面亲和的背后扎着马尾辫、戴着眼镜,朱晓明在人们眼中总是一副亲和随和的样子。她的谈吐斯文、作风低调,给人一种可信可敬的感觉。然而,正是这样的外表掩盖了她暗中违法的事实。这种反差不仅令人惋惜,也让人深思:干部队伍的监督究竟还存在哪些盲点?

表面上,她是一位关心下属、注重沟通的好领导,但暗地里却滥用职权,为个人谋取利益。她的一些决策看似合规,实则为利益输送埋下伏笔。这种“双面人”行为,不仅对干部形象造成了严重损害,更让群众对基层治理的信任度大打折扣。

朱晓明的崩塌说明,监督不到位的环境会成为腐败滋生的温床。干部的行为不能仅仅依赖自觉,还需要外部的严格监管。通过揭露她的真实面目,提醒人们干部的作风建设绝不能停留在表面,只有真正扎紧制度的笼子,才能避免更多的“人设崩塌”。

警钟长鸣:从朱晓明案中学到什么

警钟长鸣:从朱晓明案中学到什么朱晓明的落马,既是一堂反腐的警示课,也是一面照见官场问题的镜子。她从基层一步步走上高位,本应以感恩之心回报组织的信任,造福一方百姓,却因贪婪而迷失,最终自毁前程。这个案例再一次证明,权力一旦失去监督,就可能成为滋生腐败的温床。

反腐败工作取得的成果令人鼓舞,但也不容忽视其中的盲点。高层的严打震慑了不少人,但基层的“小微权力”却依然存在任性空间。朱晓明案提醒我们,反腐不仅要“打老虎”,也要“拍苍蝇”,从上到下织密制度的防线,真正做到权力运行全程透明!

干部手中的权力是人民赋予的,容不得一丝一毫的私心滥用。警钟已敲响,每位党员干部都应时刻警醒,常怀敬畏之心。只有坚守底线,杜绝侥幸心理,才能避免朱晓明式的悲剧重演,也让组织和群众的信任更加坚定!

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。