中若不承认藏南属印,印度就不提“一个中国”悔不该当年放弃锡金

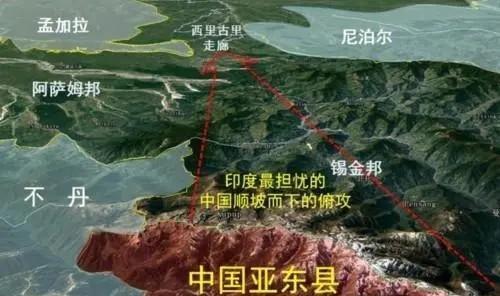

喜马拉雅山脉东段的藏南地区,犹如一颗嵌入中印关系的毒刺,持续刺痛着两国的神经。这块被中国称为 "藏南"、印度命名为 "阿鲁纳恰尔邦" 的争议领土,面积达 9 万平方公里,相当于整个葡萄牙的国土。其战略价值不仅在于丰富的水资源和森林资源,更因其地处雅鲁藏布江下游,掌控着印度恒河平原的命脉。

1914 年英国殖民者炮制的 "麦克马洪线",将中国西藏与英属印度的边界强行划至喜马拉雅山脊。这一殖民遗产在 1947 年印度独立后被继承,印度政府于 1954 年单方面将 "麦克马洪线" 标为 "已定界",并在 1962 年战争后加速对藏南的实际控制。中国虽在 1962 年自卫反击战中短暂收复藏南部分地区,却主动撤回传统习惯线以北,形成 "军事胜利、政治让步" 的奇特局面。

当前,印度在藏南部署了 10 万兵力,修建了 400 多条战略公路,并通过 "阿鲁纳恰尔邦" 行政建制强化主权声索。中国则通过定期发布藏南地名标准化公告、在洞朗地区修路等方式宣示主权。这种 "地图战" 与 "实控战" 的双重博弈,使得藏南成为全球最危险的边境地带之一。

二、锡金往事:被遗忘的地缘悲剧

锡金的命运与藏南争议形成历史镜像。这个曾作为中国藩属国的喜马拉雅山地王国,在 1975 年被印度以 "公投" 形式吞并,成为印度第 22 个邦。印度通过军事占领、政治操纵和经济渗透,系统性瓦解了锡金的独立地位:1949 年派兵进驻,1950 年签订《印锡和平条约》确立保护国关系,1973 年强行接管政府,1975 年组织 "公投" 完成吞并。

中国对锡金的立场经历了从坚决反对到策略性承认的转变。1959 年周恩来声明尊重锡金与印度的关系,但直至 2003 年才正式承认印度对锡金的主权,以此换取印度在西藏问题上的让步。这一外交交换被印度视为 "战略胜利",却为后续中印博弈埋下隐患 —— 中国在 2024 年重启锡金段边界争议,将其作为制衡印度在藏南强硬立场的筹码。

三、台湾牌与边界问题:印度的战略摇摆

"一个中国" 政策是中印关系的重要试金石。印度虽在 1950 年建交时默认该原则,却长期与台湾保持非官方往来。2008 年以来,印度对含有 "一个中国" 表述的国际文件采取拒签策略,以此对冲中国在藏南问题上的立场。这种 "政经分离" 策略在莫迪政府时期进一步强化:2023 年印台贸易额达 82 亿美元,富士康等台企在印投资超 50 亿美元。

印度的 "台湾牌" 本质是对中国领土主张的报复性回应。2017 年洞朗对峙期间,印度边防部队越界阻挠中国修路,其背后逻辑正是通过制造多线压力迫使中国让步。这种 "以空间换时间" 的策略,反映出印度在边界问题上的投机心态 —— 既想维持对藏南的实际控制,又不愿承担全面对抗的风险。

四、战略互耗:从历史到现实的恶性循环

中印在领土问题上的长期对峙,已形成 "承认锡金 - 强化藏南 - 打台湾牌" 的恶性循环。印度将中国承认锡金视为 "合法性" 突破口,试图将藏南争议塑造为 "既成事实";中国则通过锡金问题牵制印度,在边界谈判中争取主动。这种博弈导致两国在安全领域投入巨大资源:印度在边境部署 12 个山地师,中国则在西藏建成 "天路" 交通网,双方军费开支年均增长超 5%。

历史经验表明,领土问题的妥协需要政治智慧。中国在 2003 年承认锡金时,曾期待印度在藏南问题上展现灵活性,但印度反而加速推进 "阿鲁纳恰尔邦" 的 "印度化" 进程。这种 "得寸进尺" 的策略,使得中印边界谈判陷入 "承认换承认" 的僵局 —— 印度要求中国承认藏南现状,中国则要求印度在台湾问题上明确立场。

五、破局之路:超越零和博弈的战略选择

中印关系的未来取决于能否跳出 "以领土换安全" 的思维定式。从地缘经济角度看,藏南和锡金的资源开发潜力巨大:雅鲁藏布江水电开发、中印跨境铁路建设等项目,若能通过合作实现共赢,将为边界问题解决创造条件。在外交层面,中国可借鉴 "中不边界谈判" 经验,通过第三方斡旋推动中印建立 "争议搁置 - 共同开发" 机制。

历史的教训值得深思。锡金的悲剧源于小国在大国博弈中的无力感,而中印作为崛起中的文明型国家,应有超越殖民遗产的战略视野。当印度在藏南部署导弹、中国在锡金段重申主权时,两国更需要清醒认识到:领土争议不应成为文明对话的障碍,而应成为构建新型国际关系的试验场。唯有摒弃 "零和思维",才能避免重蹈锡金覆辙,为 21 世纪的亚洲和平开辟新路径。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。