李宗玮:《熹平石经》与《正始石经》

中国学术史有着数千年的历史,其中经学占有极其重要的地位。经书中含有丰富的人文科学资料,是研究中国古代政治、思想、文化、经济所必不可少的极其宝贵的资料。中国历代王朝都十分重视对经书版本文字的整理工作,在木版印刷术发明之前,经书经历了一个靠碑版石刻流传的时期,这种石刻的版本,称为《石经》。现在我们知道最早的《石经》,是东汉末年(175~183年)用隶书字体刻制的《熹平石经》。

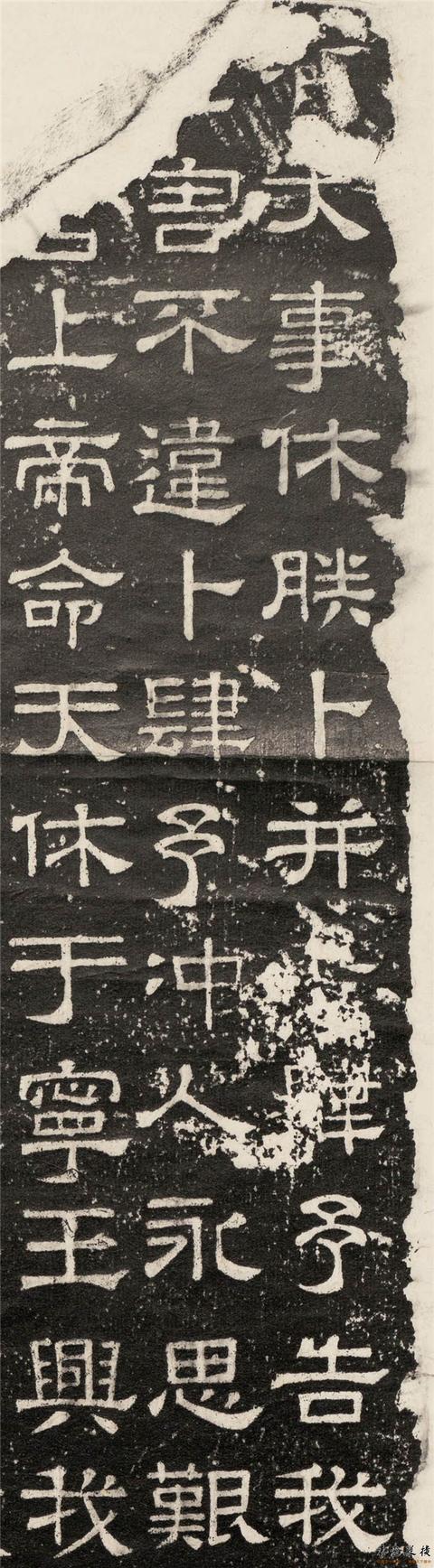

熹平石经

《熹平石经》始刻于东汉灵帝熹平四年(175年),完成于光和六年(183年),故称《熹平石经》或称《汉石经》。其石经文字的书写是当时著名书法家蔡邕等人奉敕而作。是用标准的八分字体写成的,故又称“一体石经”。《熹平石经》共刻有《鲁诗》、《尚书》、《周易》、《春秋》、《公羊传》、《仪礼》、《论语》等七种经典文献,共使用了六十四块碑石,计200910字。据说这64块石经,碑石均为长方形,约高1丈、宽4尺。碑顶以瓦出檐覆盖,碑下有碑座。每碑双面都刻有文字,经文自上而下、自右向左即竖写右行式书刻,六十四块石碑一字摆开,布陈于太学门外,竟然连绵两华里长的规模。这项由最高统治者钦定、规模空前的文化工程,在当时引起了极其强烈的轰动效应。天下学者闻讯蜂拥踏至,围观者人海如潮,场面十分壮观。

对《熹平石经》的刻写过程和当时的情景,正史《后汉书·蔡邕传》中这样写道:“邕以经籍去圣久远,文字多谬,俗儒穿凿,疑误后学,熹平四年,乃与五官中郎将堂溪典,光禄大夫杨赐,谏议大夫马日磾,议郎张驯、韩说,太史令单扬等,奏求正定《六经》文字。灵帝许之,邕乃自书丹于碑,使工镌刻立于太学门外。于是后儒晚学,咸取正焉。及碑始立,其观视及摹写者,车乘日千余两,填塞街陌。”读此段文字,其盛况如在目前。

《熹平石经》创造了中国之最:它是中国最早的官定石刻经本。规模浩大、气势宏伟的《熹平石经》,是东汉时期尊崇儒学、古文经学发达、碑刻盛行等历史因素的结晶。它作为我国历史上最早的儒家经典石刻本,对校对版本、规范文字,都起到了十分重要的作用;其开创之功还在于,它拉开了历史上以多部经典文献为内容的大规模刻石的序幕,自此以后,陆续出现了《三体石经》、《唐开成石经》、《蜀石经》等;不仅如此,它精美的字体、严谨的结构,也是研究汉代书法史的重要资料。

熹平石经

但十分惋惜的是:《熹平石经》刻成不久,即遭到大规模的破坏,汉献帝初平元年(190年),董卓烧毁洛阳宫庙,石经惨遭焚烧。后来几经战火,几乎荡然无存。到唐贞观年间,魏征去拯救这些文化瑰宝时,已是十不存一。此后就仅剩些零星出土的碎石残片。出土的《熹平石经》保存下来的残石,大约有八千余字,现在我们只能在博物馆里,看到这些为数不多的珍贵残石了。

《熹平石经》惨遭破坏之后,又有三国曹魏正始年间(240~249年)刻制的《正始石经》问世。《正始石经》存世的时间也不长。经过若干年后就是唐文宗开成二年(837年)刻制的《开成石经》。这三件规模最大的刻经,是我国古代最著名的三大石经。北朝(420~589年)以后,佛教徒将佛经也刻于山石之上,人们也称作“石经”。

从书法角度上来说,《熹平石经》是汉隶成熟时期方正平整规范严谨一路的典型。在书法风格上,有精严端庄的庙堂气象,书丹者又是蔡邕等一流的国手,在历史上影响很大,且意义深远。《熹平石经》的结体匀称,一丝不苟,点画布局,对称工稳,无懈可击。用笔方圆兼备,刚柔相济,雍容典雅。梁武帝在他的《书评》中云:“蔡邕书,骨气洞达,爽爽如有神力。”《熹平石经》集汉隶之大成,不但在当时被奉为书法的典范,而且流风所及,极深至远。但受限于校正经文和规范文字的实用目的,未能在艺术性上作更多的追求。

熹平石经

今天看来,中国书法作为一门艺术,已经是不争的事实了。但是,书法从什么时间开始才变成了一门艺术?其形成的时间问题,倒成了学术界颇有争议的一个大课题。有人认为“汉字之始,就是中国书法艺术之始”,也有人认为“从东汉末年蔡邕书学理论的成熟为标志”,更有人认为书法之所以变成了艺术,是它彻底地摆脱了实用之后的今天才变成了艺术。其实这些学术方面的争论,在于各自研究问题的立足点和出发点不同而已。但是无论怎么界定书法的艺术问题,蔡邕(133~192年)在书史上的地位,具有里程碑式的重要意义,是不容置疑的。

在书学史上,蔡邕堪称是第一位真正的书法理论家。他的书学理论涉及艺术本原、艺术与自然、创作心理、汉字美的创造技巧等等诸多方面。蔡邕给我们留下的书面文字虽然很少,但涉及面广,思想深刻,故被后人视为中国书学理论的开山之祖。

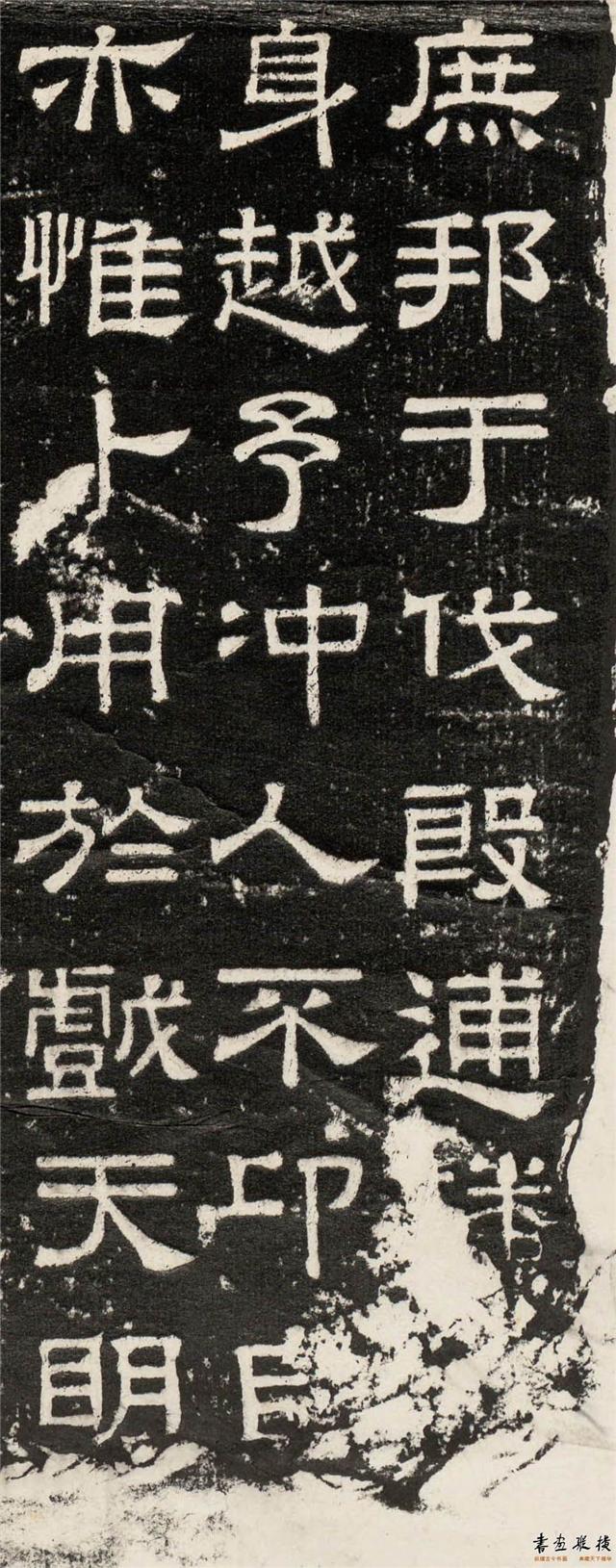

正始石经

《熹平石经》惨遭军阀混战破坏不久,到三国曹魏齐王曹芳的正始年间,由于《熹平石经》已经被砸,所以朝廷仿效《熹平石经》的制作方法,又刻了古文石经,立于洛阳太学门外。因经文以古文(六国)文字为主,附列小篆和汉隶,也就是说是用三种字体书写的石经,故《正始石经》又称作《三体石经》。《正始石经》所刻的文字内容是《尚书》、《春秋经》和《左氏传》等,从内容的数量上看比《熹平石经》要少,其规模也小,刻立石经才28块,但《正始石经》以古文、篆、隶三种字体逐字对照排列,形成了三体并存的格式,其意义并不仅仅是重复了《熹平石经》的刻经过程,而是在中国书法史上已经具有了发生学的意义。

正始石经

《正始石经》到北魏时期,还依然保存在洛阳城内。但北魏孝文帝时期的冯熙、常伯夫等人,在他们先后任洛州(今洛阳)刺史时,竟然取《正始石经》的石板作建材以建寺庙,至此,《正始石经》才遭到毁灭性的破坏(此事参见《魏书·崔光传》和《魏书·冯熙传》)。从此《正始石经》便逐步的在地面上消失而磨灭。从清代光绪年间起,《正始石经》碑版的残石数次出土于洛阳地区,这在当时的学术界是件大事,引起了人们的高度重视。其中民国十一年(1922年)出土的一块残石,正面为《尚书·无逸》、《君奭》,共34行,背面为《春秋》值公、文公,共32行。这块残碑下部略有缺损,但所存文字完好,是迄今出士最大的也是最重要的一块。这件残石也表明《正始石经》石板的正反两面都刻有文字。截至目前,出土的《正始石经》保存下来的残石大约有二千五百余字。

正始石经

《正始石经》中古文一体,据载是汉代流传的先秦古文经,不过因辗转摹写书刻,字形已有失真。尽管如此,这部《正始石经》无论对研究经学还是战国古文字,都具有重要价值。尤其自晚清至近代以来,海内外学者考证这部石经以及研究它的内容和文字的著作很多,遂成为又一新的显学。

——节选自李宗玮《悟对书艺》

根据《张照心笔记》整理

附:李宗玮——山东师范大学中国书法艺术研究所所长、教授、硕士生导师。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。