公元前219年,秦始皇乘船经过洞庭湖,天气骤变,湖面掀起巨浪,差点打翻他的船。情急之下,他把传国玉玺扔进湖里,想用这个象征皇权的宝物平息风浪。很快,湖面恢复了平静,但玉玺却永远沉入了湖底。

从那以后,关于传国玉玺的各种说法就没消停过。

【传闻一:传国玉玺真的是和氏璧做成的吗?】

《史记正义》中提到:

秦始皇统一六国后,为了突显自己超越历代君主的功绩,专门让丞相李斯用和氏璧打造了传国玉玺。

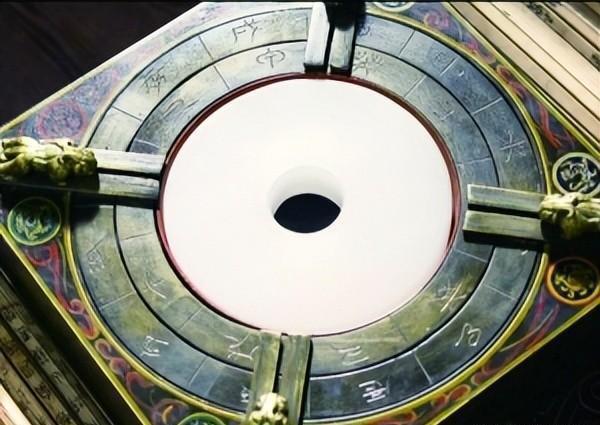

这块玉玺边长约9厘米,顶部雕着缠绕的双龙,底部用古老的鸟虫文刻有"受命于天,既寿永昌"八个字。这些文字表明持有者是天命所归的帝王,预示着国家将长治久安。

这块和氏璧本来是楚国的镇国之宝。后来楚国为了跟赵国结盟联姻,一起对付强大的秦国,楚王只好忍痛割爱,把它送给了赵惠文王。

这时候,秦王嬴稷也盯上了和氏璧。他假装要用十五座城跟赵国交换这块无价之宝。赵王派蔺相如带着玉璧去秦国谈判,这才有了后来流传千古的"完璧归赵"这段典故。

《史记正义》里的内容让专家们感到困惑不解:

和氏璧本身又扁又平,中间还有个洞,这种造型怎么可能做成四四方方、三寸高的玉玺呢?

这件事我想了很久也没想明白。

根据《史记正义》的说法,要是记录准确,那么和氏璧的实际尺寸可能超乎我们预料——它应该比一般认为的更宽更厚。

咸阳附近蓝田地区玉石资源丰富,秦始皇选用当地特产蓝田玉制作传国玉玺,既符合实际又顺理成章。

公元前219年,秦始皇曾将一块物品投入洞庭湖中。

公元前209年,有位叫"滈池君"的河神向秦始皇进献了一块玉石。

根据书里的说法,第二枚传国玉玺据称是秦始皇当年在江中遗失的那块,还特别提到"二十八年渡江时沉入水底的那块玉璧"。但只要稍加推敲,就会发现这种说法根本站不住脚。

在广阔的洞庭湖里,湖水汹涌澎湃。要找到一块长宽各四寸、高三寸的玉玺,简直比登天还难。就算用现在的高科技设备都难以完成,更别说两千多年前的秦朝了。

这枚新发现的传国玉玺,极可能是李斯等大臣为取悦秦始皇、愚弄百姓而精心策划的骗局。

传国玉玺从问世之初,就被赋予了特殊的神圣含义。

自古以来,这块玉玺被各朝君主视为至宝,成为正统统治的标志。拥有它意味着"天命所归",可以建立新王朝;丢失它则代表"天意已绝",王朝即将覆灭。

对帝王来说,传国玉玺绝对不能丢失。

【传闻二:流传到清朝的传国玉玺是真的吗?】

传国玉玺的流转过程充满波折。

公元前219年,秦始皇为了平息洞庭湖的风浪,把象征皇权的传国玉玺扔进了湖里,从此这枚珍贵的玉玺就消失了。

时隔九年,"传国玉玺"重现人间,不过这次现身的已是仿制品。尽管如此,这枚玉玺依然承载着"君权神授"的象征意义,对各路豪强而言仍极具诱惑力。

公元前206年,刘邦带兵杀入咸阳城。眼看败局已定,秦王子婴换上素服,脖子上挂着祭祀用的砧板,带领大臣们向刘邦献上传国玉玺表示投降。

公元8年,王莽夺取汉朝政权称帝。为了证明自己登基名正言顺,他派亲弟弟王舜去找太皇太后王政君讨要传国玉玺。

王政君盯着平日装得忠心耿耿的侄子,气得把玉玺往地上猛砸,厉声喝道:"我这把老骨头活不长了,你们兄弟等着看吧,迟早要落个满门抄斩的下场!"

后来,传国玉玺被摔掉了一个角。王莽急着想得到它,就用金子把缺的那块补上了。

公元23年,王莽最终没能逃过王政君的预言,在战乱中被更始军杀死。他建立的新朝只维持了15年便宣告终结。

起义军将领公宾在禁卫军任职时获得了传国玉玺,随后把它交给了起义领袖刘秀。

刘秀登基称帝,开创东汉王朝,掌控全国政权。

东汉末年,董卓在京城作乱。为躲避灾祸,年幼的皇帝刘辩匆忙逃出皇宫,慌乱中把象征皇权的玉玺弄丢了。

没过多久,十八路诸侯联合起来对抗董卓。长沙太守孙坚独自率军杀入洛阳城,在城南一口废弃水井里偶然找到一块四寸见方的玉玺。这块玉玺上雕刻着五条盘绕的龙,还有个金角补过的痕迹,正是传说中的传国玉玺。

孙坚意外得到一件珍宝,顿时起了贪念,没想到这竟让他送了命。

公元191年,36岁的孙坚在岘山战败被杀。袁术当时担任豫州刺史,趁机夺取了传国玉玺。拿到玉玺后,他觉得自己是"天选之人",没过多久就公然称帝。

袁术品行不端难以服众,没过多久就失去人心,遭到各地军阀的联合讨伐。

两年后,袁术在病痛中去世。荆州刺史徐璆趁机抢走了他的棺木,把里面的传国玉玺交给了曹操。这样,这块象征皇权的玉印终于回到了汉朝手中。

公元220年,曹操去世后,其子曹丕刚坐上魏王宝座,就立刻威逼汉献帝让出皇位。

曹丕为了显示自己当皇帝是上天的安排,专门让人在传国玉玺上刻了"大魏继承汉朝玉玺"八个字。

然而曹魏政权没维持多久,司马懿父子就夺了权。后来传国玉玺落入了西晋开国君主司马炎手里。

西晋王朝只维持了半个世纪,其中长达16年都在经历八王之乱的内斗。这场权力争夺最终让外族捡了便宜——公元311年,匈奴首领刘渊攻灭西晋,不仅夺取政权建立了前赵,还获得了象征皇权的传国玉玺。

之后,军阀石勒自己称王,创立了后赵政权。为了夺取传国玉玺,他带兵打败并杀死了刘渊的二儿子刘曜。拿到玉玺后,石勒让人在上面刻了"天命石氏"四个字。

接下来的25年里,传国玉玺先后被石鉴、冉闵、蒋干等人经手。直到352年,经过濮阳太守戴施的一番操作,这件宝物最终被送回东晋,交到了晋穆帝手里。

然而好景不长,传国玉玺很快又陷入宋、齐、梁、陈四朝的争夺战。直到公元589年隋文帝完成南北统一,这场持续数百年的权力之争才终于平息。

公元618年,隋炀帝杨广在江都遇害后,萧皇后意识到隋朝已经无力回天,便携带传国玉玺投奔了突厥。

唐朝开国皇帝李渊登基时没有传国玉玺,为了证明自己称帝的合法性,他命人用白玉制作了几枚"受命宝"和"定命宝"印章,用来安抚百姓。

公元630年,唐朝大将李靖奉命出征突厥,不仅大获全胜,还顺利护送萧皇后和传国玉玺返回长安。唐太宗李世民对此战果极为满意,当即册封李靖为"代国公"。

唐朝灭亡前,传国玉玺已流传了三百多年。唐哀帝在位期间,叛将朱温抢走了这件宝物,随后建立了后梁政权。

经过十六年的征战,李存勖率领晋军攻灭后梁政权,成功夺取象征皇权的传国玉玺,随后创建了后唐王朝。

谁能想到短短13年后,大将石敬瑭就勾结契丹军队入侵中原,一举攻灭后唐。公元937年,走投无路的唐末帝李从珂带着传国玉玺登上高台,最终自焚身亡。

从那以后,这块流传了1146年的国宝级玉玺彻底消失,再也没人见过它。

郭威当上后周皇帝后,翻遍皇宫也没找到传国玉玺,最后只能让人新刻了两枚"皇帝神宝"印章充数。后来赵匡胤开创宋朝,那枚失踪的传国玉玺依然下落不明。

但后来专家们仔细研究后发现,这块所谓的传国玉玺其实是蔡京他们为了拍皇帝马屁,专门找人仿造的赝品。

就算是仿造的传国玉玺,照样有人当成无价之宝供着。

公元1127年,金国军队全面入侵宋朝。在靖康之难中,宋徽宗和宋钦宗两位皇帝被金兵俘虏押往北方,象征着皇权的传国玉玺同样落入金人之手,这件珍贵文物再次失去踪迹。

1294年元世祖忽必烈驾崩后,那枚失踪已久的传国玉玺竟离奇重现。

这天,御史台的官员阔阔术在集市上卖一块奇特的玉。这块玉四边雕着盘绕的螭龙,中间有孔洞,表面刻满了虫鸟鱼龙的纹饰。当朝宰相伯颜一眼就认出,这正是失传已久的"秦传国玺"。

后来,这方象征皇权的玉印一直保存在元朝宫廷中。

1368年,朱元璋开创明朝后,多次派兵攻打北元政权,试图获取那枚象征皇权的玉玺,却始终未能如愿。

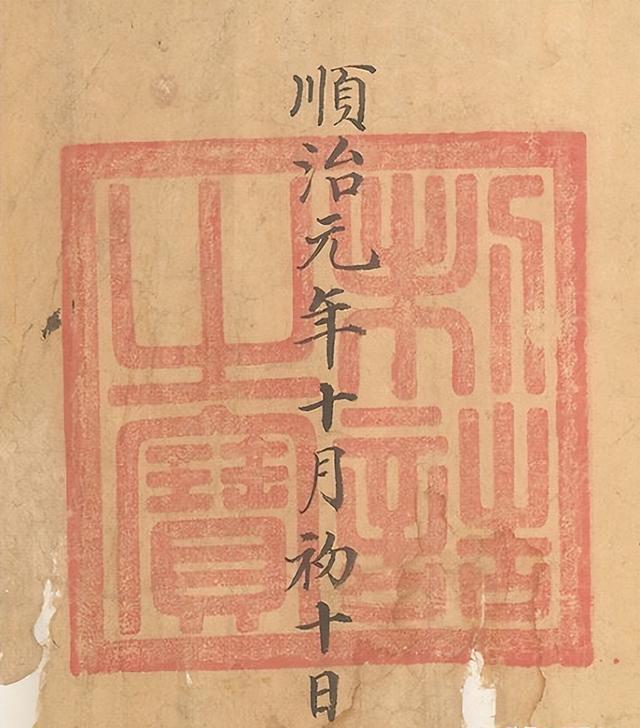

明末清初时期,皇太极击败蒙古林丹汗后,林丹汗之子额哲归顺后金,并交出了家族世代相传的传国玉玺。

皇太极欣喜若狂,觉得这是上天的旨意,于是决定建立新政权,并把国号从"金"改成了"清"。

但事实上,额哲进献的所谓"传国玉玺"并非秦始皇的印玺,而是汉朝时期的物件。这枚印章其实是汉元帝赐给匈奴首领的联姻信物,上面清晰地刻着"制诰之宝"四个字。

清朝统治稳固后,过了整整一个多世纪,乾隆帝才公开认可这场误会。

1924年,清朝覆灭已有12个年头,末代皇帝溥仪仍居住在紫禁城内。10月4日,西北军将领鹿钟麟带着卫兵闯入皇宫,限令溥仪两小时内搬离。在溥仪离开前,鹿钟麟特意询问了传国玉玺的去向。

溥仪面无表情地回应:"这传闻靠谱吗?别说我了,就连康熙、乾隆爷俩在的时候,那块玉玺也没露过面。"

1962年,毛泽东在中南海设宴招待末代皇帝溥仪。席间,他饶有兴致地向溥仪打听传国玉玺的去向。

溥仪绞尽脑汁回忆家族历史,却始终想不起任何关于传国玉玺的线索,最后只能尴尬地承认:"可能早就遗失了。"

看到这情况,毛主席马上打圆场说:"找不着就算了,现在又不是旧社会,不用信什么天命所归那套。咱们新中国有自己的国印,比那老古董强多了。"

【传闻三:传国玉玺真的在洞庭湖底吗?】

上世纪80年代,湖南学者黄新建经过大量史料研究后,提出了一个惊人发现:他认为秦始皇的传国玉玺就埋在洞庭湖君山水底的泥沙中,并声称掌握了可靠证据。

他提出的依据之一是《史记》里写的事:公元前219年,秦始皇到洞庭湖一带巡视,确实把传国玉玺丢进了湖里,这东西后来就彻底消失了。

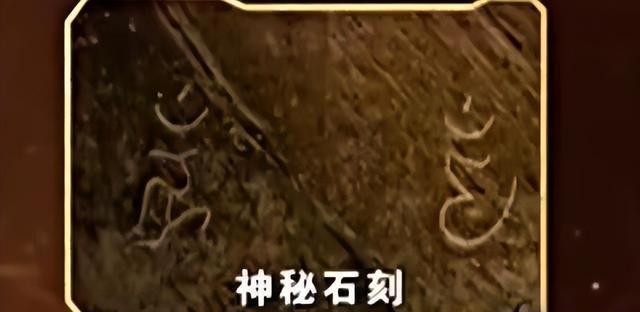

还有一处线索:君山石壁上刻着两个奇特的古字。专家考证这是秦篆"永封"二字。意思是传国玉玺在此遗失后,秦始皇为防止他人打捞,特意下令永久封禁此地。

听起来确实有道理。

然而没过多久,佛教研究学者就公开反驳了黄新建的观点。

据佛学研究者分析,君山崖壁的文字并非秦代产物,其内容也与"永封"无关。这些刻字实际是唐代武则天时期的梵文遗迹,属于佛教六字真言"嗡嘛呢叭咪吽"中的两个字符。

这么看的话,这件事其实和传国玉玺压根不沾边。

不过,梳理完传国玉玺的流传轨迹后,可以确定的是:

被誉为"中华第一宝"的秦朝传国玉玺,特别是最初制作的那一枚,至今或许仍沉睡在洞庭湖底的泥沙之中,静候重见天日的时刻。

关于另一枚传国玉玺的下落,历史学者普遍认为它可能已在公元937年后唐覆灭时,被战火彻底焚毁了。

评论列表