1993年年底,央视台长杨伟光没有向上面报告,尝试在《新闻联播》后加一个广告。广电部部长艾知生一下子就急了:我听说你要在《新闻联播》里面加广告?

1993年底的一天,杨伟光独自在办公室里,盯着手中的财务报告陷入了沉思。报表上一片红字,反映出台里濒临财务危机的窘境。为了渡过难关,杨伟光没有选择向上级伸手要钱,而是决定另辟蹊径。他拨通了一家知名广告公司老板的电话,提出在《新闻联播》结束后播放商业广告的想法。

消息不胫而走。第二天,杨伟光就接到了广电部部长艾知生的质问电话。面对领导的质疑,他沉着应对,婉言解释这只是一次市场化的尝试,并非要动摇《新闻联播》的权威性。经过一番斡旋,杨伟光最终说服了上级,获得了试水的默许。

1992年底,当那则历史性的30秒广告播出时,举国上下屏息凝视。出乎意料的是,这一尝试非但没有引起观众的反感,反而带来了喜人的市场反响。仅仅一周,央视就接到了数十家企业的广告投放意向。几个月后,广告时长更是延长至1分钟。1994年,央视的广告收入突破10亿元大关,开启了一段"黄金时代"。

伴随着财源的充沛,央视迎来了高速发展的春天。从演播室设备的更新换代,到节目制作水平的全面提升,再到频道数量的不断增加,央视的变化日新月异。而这一切,都源于杨伟光敢为天下先的改革勇气。

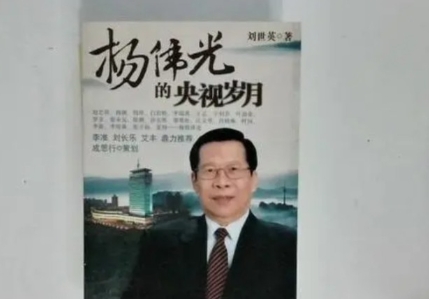

杨伟光先生晚年生活的点滴细节勾勒出一个既有大气度又接地气的人物形象。熟悉他的人都知道,杨伟光身板硬朗,走路站立都挺得笔直,眼睛明亮,目光里透着坚定,脸上却常挂着一种孩子般纯真的笑容。他日常最爱穿白衬衫,不管春夏秋冬,长袖短袖都行,只有在北京最热的“三伏天”才会换上短袖,到了“三九天”的寒冬,他偶尔会戴上一顶深色的呢子礼帽,既保暖又添了几分老派风度。

在办公室里,只要没客人来,他几乎一直在埋头工作。桌子上摊着文件或者剧本,几绺头发会不经意地垂到额前。他有个小习惯,随身带着一把黑色塑料小梳子,装在衬衫口袋里。每次见客前,他都会掏出来,轻轻梳理一下那头定期染黑、偏分整齐的头发。这发型他保持了好多年,几乎成了他的标志。

杨伟光的生活作风特别朴实,简直让人有点意外。他说:“我老家在梅县农村,小时候家里穷,离开村子去上学才第一次穿上鞋。我一门心思想考北大新闻系,好不容易考上了,结果北大新闻系合并到人大,我就成了‘进北大、出人大’的学生。”他笑起来,眼睛眯成一条缝,又说:“现在两边的校友会都找我开会,挺好。”

杨伟光说话声音不高,但中气很足,带着点南方口音,语速慢条斯理。他慢悠悠地说话,不是因为年纪大了牙齿不好,而是故意留时间让对方听清楚。有回聚会上,电视里放着《东方之珠》,他跟着唱,节奏放得特别慢,字字清晰,像是要让旁边的人也能跟上。还有一次,他被女同事拉去跳交谊舞,他步子迈得小心翼翼,总配合着对方的节奏,生怕舞伴跟不上。

他写字也特别讲究,字迹工整得像印刷体。每次动笔前,他都先想好整句话,下笔后几乎不改。他的字不花哨,横平竖直,读起来一目了然。 他的专车挺有意思,副驾驶座椅的头枕被拆了,他喜欢坐后排,靠着窗看外面的风景。有回车经过央视宿舍区,他指着窗外说:“那时候单位还能分房,我定了‘老人老办法、新人新办法’,好多同事后来见了我说谢谢,谢我帮他们解决了住房。现在这房价,啧啧。”他还把车牌号编进邮箱地址,笑着说:“这多方便,一下记住俩。”

杨伟光在央视和广电部干了那么多年,特别强调一个“度”字。他常说,节目改革得有分寸,比如广告怎么招标、《东方时空》和《焦点访谈》的内容怎么拿捏时长;用人也得有度,像敬一丹是自荐来的,白岩松、崔永元是考进来的,还有请香港的袁和平做动作指导;业务上也一样,改得太大不行,太小也不行。他觉得,改革创新得找个平衡点,既往前走又不能乱了阵脚。他办公室墙上后来挂了两句话:“优秀节目为王”和“精品至上”,这大概是他多年工作的心得。

他还亲自抓了个大项目,叫《中华文明精粹音像化工程》。那一年,他写了大纲,拉着专家开了好多次会。2006年夏天定稿时,他写道:“我们要建像华纳、迪斯尼那样的文化公司,把中华文化推出去。第一批就有十多个系列,做完比《四库全书》还大。”他说这话时,眼睛里满是光。

杨伟光特别喜欢小孩。2006年腊月二十九,有同事带了个五六岁的小女孩来办公室,他在楼道里碰上了,笑着跟她打招呼,还回屋拿了几百块钱当压岁钱塞给她。同事推辞,他摆摆手说:“过年嘛,得给压岁钱。”小女孩脆生生地说:“谢谢爷爷,新年快乐!”那笑声暖乎乎的。他这份对孩子的喜欢,估计也是他能坚持审完《家有儿女》367集、6000万字剧本的动力。