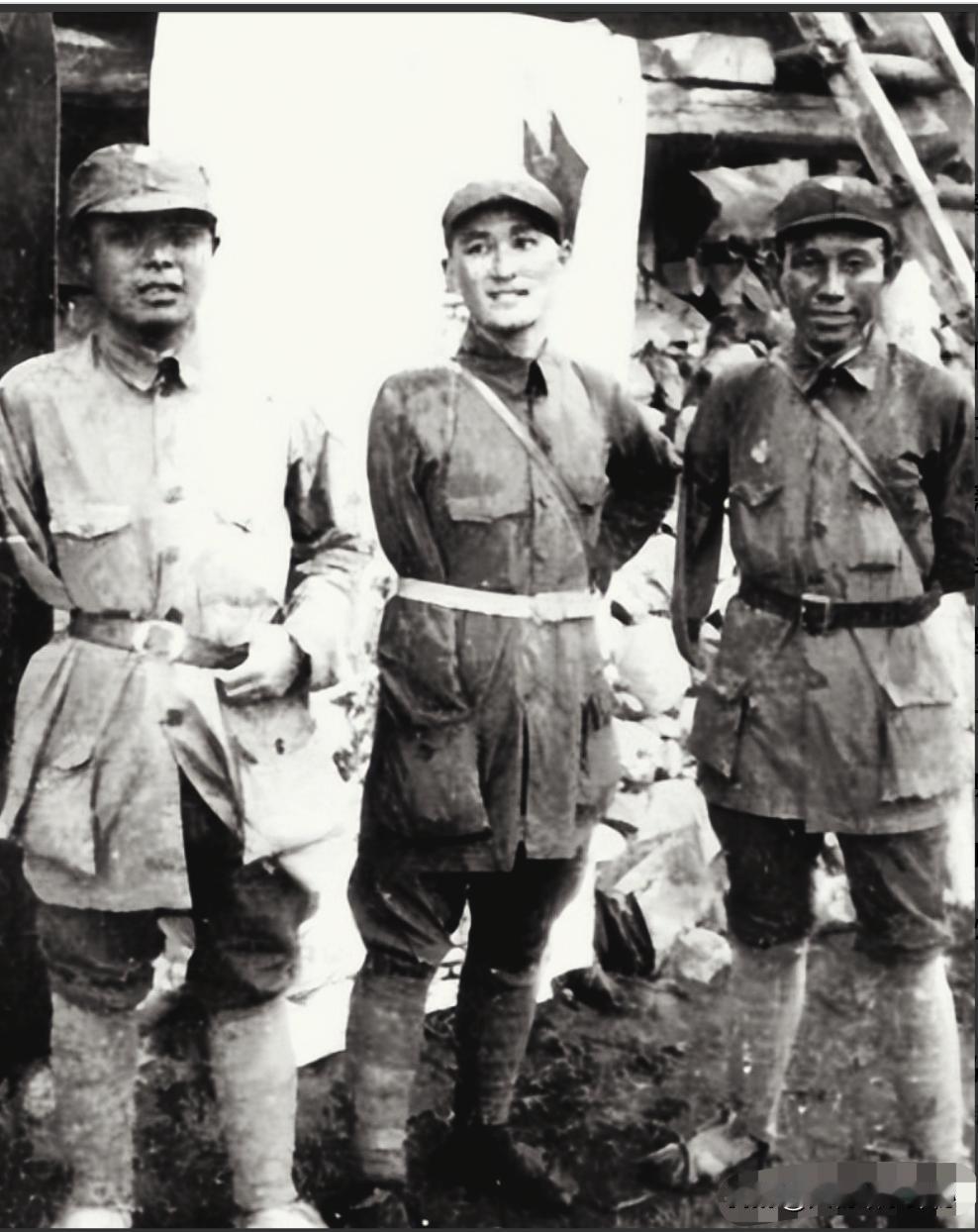

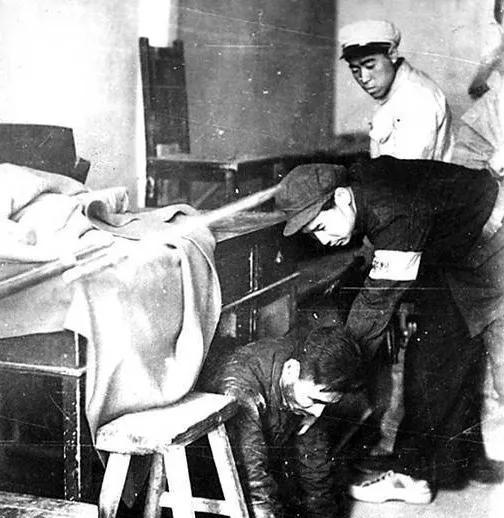

志愿军第60军180师在第五次战役中陷入美军包围,导致5千余名官兵被俘,然而让人意外的是,国民党高层在得知消息后,竟然亲自出面,就为了从2万战俘中捞一名战俘,那么这名战俘是谁?国民党为何要点名捞他呢? 国民党要捞的是人是志愿军第60军180师540团的林模丛。 1951年,17岁的林模丛响应“抗美援朝,保家卫国”的号召,跟随志愿军部队来到了朝鲜战场。 由于年纪小,再加上擅长音乐,所以他被分配到了宣传队,虽然不能参与战斗,但是林模丛明白,宣传工作不仅能鼓舞部队士气,宣扬革命精神,还能通过宣传战和心理战,瓦解敌人斗志等,因此林模丛总是力所能及地做好宣传工作,甚至在第五次战役打响后,他还专门谱写了一支歌曲,用来鼓舞战士们的斗志。 然而林模丛万万没想到,第五次战役却让他做了俘虏。 当时,林模丛所在的180师在掩护大部队转移时,在面临数以10倍的美军进攻时,凭着英勇不屈的战斗精神,很好地完成了军部与兵团部的转移,然而180师却陷入了美军的重重包围之中,在弹尽粮绝的情况下,只能分散突围,结果不光死伤惨重,还有5千余人被俘,而没有作战经验的林模丛也在被俘之列。 原本,林模丛看到朝鲜人民因战争而妻离子散时,就体会到了战争的残酷,对美国侵略者更是痛恨无比,所以当他面对凶残的美军时,他不仅没有害怕,反而在受到虐待时,告诉自己必须做个信仰坚贞的爱国者。 巨济岛战俘营的条件非常恶劣,比如临时搭建的帐篷不光缺少基础保暖设施,每人还只能领一床旧毛毯和一条稻草袋席地而眠,还比如食物不仅发霉变味,还份量极少。 所以别说受到美军的虐待了,光是饭少人多就导致大家面临着饥饿的考验,不少人更是为了争夺食物而大打了手,而面对战俘不顾尊严的的“互殴”,美军往往袖手旁观。 不过让林模丛更为生气的是,美军的虐待尚可忍受,但一些从国军部队起义的战士,竟然从后悔参加作战,很快发展到向美军献媚,不光充当美军在战俘营的眼线,还残害被俘同志,林模丛就多次因不愿在背上刻“反共”字样而遭受毒打,导致身心都受到巨大摧残。 就在备受煎熬时,林模丛被叫到了大队部接受询问,大队长白佩明问他是不是林春华的后代?并告诉他“国防部政治部部长”邓文仪下了命令,一定要从2万多志愿军战俘中找到林春华的儿子林模丛,并将其带回台湾。 林模丛对邓文仪这个名字再熟悉不过,这是他的父亲林春华的生前挚友,他还记得母亲对他讲过,在他出生不久,邓文仪就抱过他,并且还在他身上放了10块大洋。 显然,邓文仪这样做有对旧友遗孤的关心。 在不知死亡和胜利哪个会先到来的战俘营里,能得到走出战俘营的机会,这对于年轻的林模丛而言,无疑有着巨大的诱惑,然而面对白佩明的再三询问,林模丛却坚定地否认了他就是林春华的儿子,随后他便被押回了战俘营。 那么林模丛为何会拒绝邓文仪的好意呢? 这就要说到林模丛的父亲林春华。 林春华毕业于黄埔军校第三期,也是当时著名的速记专家。 1924年,作为孙中山亲自挑选的精英秘书人才,林春华被留在国民政府担任秘书工作,从1926年到1934年,一直担任蒋介石秘书,也是国民党的著名人物之一。 不过由于林春华去世的时候,林模丛的年纪还小,所以他对父亲的印象并不深刻,反而对国民党到处抓壮丁的情景印象极为深刻。 特别是林模丛上中学时,国民党把抓来的壮丁就关在他读书的学校里,那些壮丁几乎都是穷苦百姓,甚至还有和他年纪相当的学生,看到他们天天哭喊,林模丛感到非常同情,后来看到国民党杀害逃跑的壮丁,让他愈发对国民党失去了信心,所以在才成都解放后,毅然参加了解放军。 林模丛深知,邓文仪来捞他,更重要的还是政治目的,就是通过国民党对旧部遗孤的关心,彰显国民党的“仁爱之心”,从而得到战俘认可,并将战俘转化为国民党兵力的目的,所以面对国民党的拉拢,林模丛出于爱国立场和民族气节的考虑,没有承认他是林春华的儿子。 1953年,志愿军取得胜利后,林模丛结束了忍屈受辱的战俘生活,随6千余战俘踏上了回家之路,一方面他为自己没有背叛祖国,保住了中国军人尊严而激动流泪,另一方面他也因战俘身份自责愧疚甚至对未来命运感到忐忑。 果然在回国后,林模丛和其他战俘遭遇了一系列不公正的待遇,他先是在昌图归管处接受审查时,得出的结论不仅开除了团籍,还只承认他被俘前的军籍,后来他考入四川大学,结果只读了一个学期就因战俘身份被除名回家。 不过林模丛并没因此气馁,反而在生活极度艰难的情况下,仍坚持学习,他说:“既然在战俘营里没死,现在就更不能死,而且要活得不让人笑话。”而他也是通过在学习中获得安慰和满足,得以挺过了最困难的时期,好在1985年,他终于被落实了政策,在摘掉“战俘”这顶帽子后,他终于感到了前所未有的轻松。