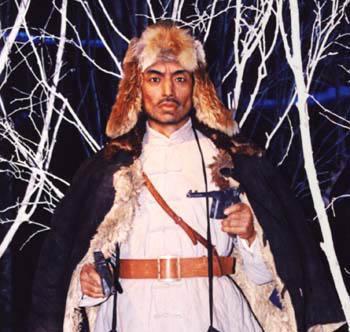

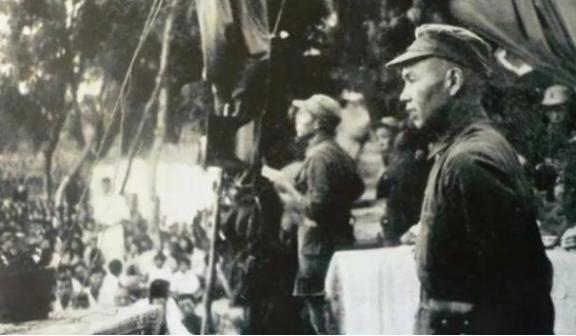

1957年,傅作义到功德林看望陈长捷,陈长捷激动大喊:“你在北平谈判,让我坚守天津,结果你成了起义将领,我成了战犯,我这辈子都不会原谅你!” 1957年,功德林监狱内,一场旧友重逢却暗藏波澜。傅作义探访陈长捷,迎来的不是寒暄,而是愤怒的质问:“你北平谈判,我守天津,你成英雄,我成战犯,这笔账如何算?”这句呐喊撕开了平津战役的旧伤疤。傅作义的和平抉择保住了北平,却让陈长捷背负战败与囚禁的命运。历史的车轮下,究竟谁是赢家,谁是输家?两人恩怨背后,隐藏着怎样的真相与无奈?让我们走进这段往事,探寻答案。 1948年底,中国内战进入关键阶段。辽沈战役后,人民解放军迅速将目光转向华北,平津战役由此拉开序幕。国民党华北“剿总”司令傅作义肩负守卫北平、天津等地的重任,手下部队却面临兵力不足、士气低迷的困境。解放军势如破竹,国民党高层要求傅作义死守北平,但现实的军事劣势让他陷入两难。与此同时,解放军通过多种渠道劝降,提出和平解放的可能性。北平作为文化古都,傅作义深知战争将带来毁灭性后果,这种背景下,他的决策开始酝酿转变。 天津警备司令陈长捷是傅作义的老战友,奉命死守天津。傅作义将天津视为牵制解放军的重要棋子,希望通过陈长捷的抵抗为北平谈判争取时间。然而,陈长捷并不知晓傅作义的整体计划,一心以为自己是为华北防御拼尽全力。1949年1月14日,解放军对天津发起总攻,陈长捷率部拼死抵抗,29小时后天津失守,他被俘。而几乎同一时间,傅作义与中共达成北平和平协议,避免了战争,命运的戏剧性转折由此展开。 傅作义面临的抉择充满矛盾。军事上,国民党在华北的防御体系已近崩溃,部队战斗力参差不齐,后勤补给捉襟见肘,硬拼解放军几乎无望。政治上,蒋介石的命令与现实脱节,傅作义若执意抵抗,不仅北平难保,自己也可能全军覆没。更重要的是,北平承载着中国数世纪的文化遗产,数百万居民的生命财产岌岌可危。基于这些考量,傅作义选择与中共秘密接触,寻求和平出路。 1949年1月21日,傅作义与中共达成协议,同意和平解放北平。1月31日,人民解放军和平入城,25万国民党军队得以保存,北平免遭战火。这一决定在历史层面意义深远,不仅加速了国共内战的结束,也为新中国的建立奠定了基础。傅作义因此被新政府重用,出任水利部部长等职,成为从旧政权过渡到新政权的重要人物。然而,这场和平的背后,却埋下了陈长捷命运的悲剧种子。 陈长捷作为天津守将,忠实执行傅作义的命令。他率领部队在天津构筑工事,与解放军展开殊死搏斗。天津战役异常惨烈,解放军以压倒性优势进攻,陈长捷虽顽强抵抗,但孤立无援的局势让他难挽败局。1949年1月15日,天津陷落,陈长捷被俘,随后被判刑,送往功德林战犯管理所。他的军人生涯就此终结,囚禁岁月成为他后半生的主旋律。 陈长捷的愤怒并非无因。他在天津浴血奋战时,傅作义却在北平谈判,这让他觉得自己被蒙在鼓里,成为了弃子。傅作义的和平解放带来了北平的安宁,却让陈长捷承担了战败的责任。他从一名军人变成了战犯,身份的落差与内心的不甘交织,化作对傅作义的深深怨恨。1957年的监狱会面,正是这种情绪的集中爆发。 1957年,傅作义以水利部部长的身份前往功德林探望陈长捷。这次会面是两人自1949年后的首次重逢,却充满了紧张气氛。陈长捷见到傅作义,压抑多年的情绪彻底爆发,质问傅作义为何在北平谈判时让他坚守天津,导致自己成为战犯。这种指责直指傅作义决策中的信息不对等——陈长捷并未被告知北平的和平计划,以为自己是为整体战略牺牲,而非被置于谈判的棋局之外。 傅作义面对陈长捷的愤怒,选择沉默。他并非无动于衷,而是深知自己的抉择虽保全大局,却在个人层面伤害了老战友。这种沉默既是对陈长捷遭遇的默认,也是对自己决策后果的反思。会面并未化解两人之间的裂痕,但它揭示了历史抉择中个人与集体利益的冲突。