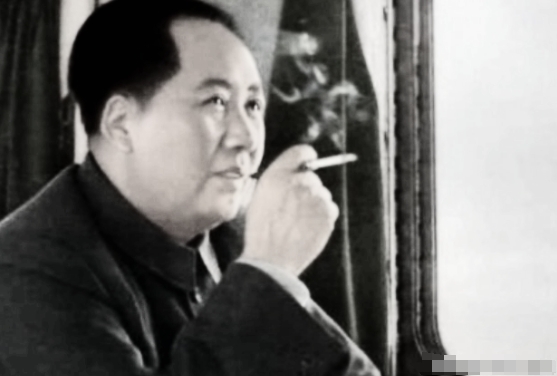

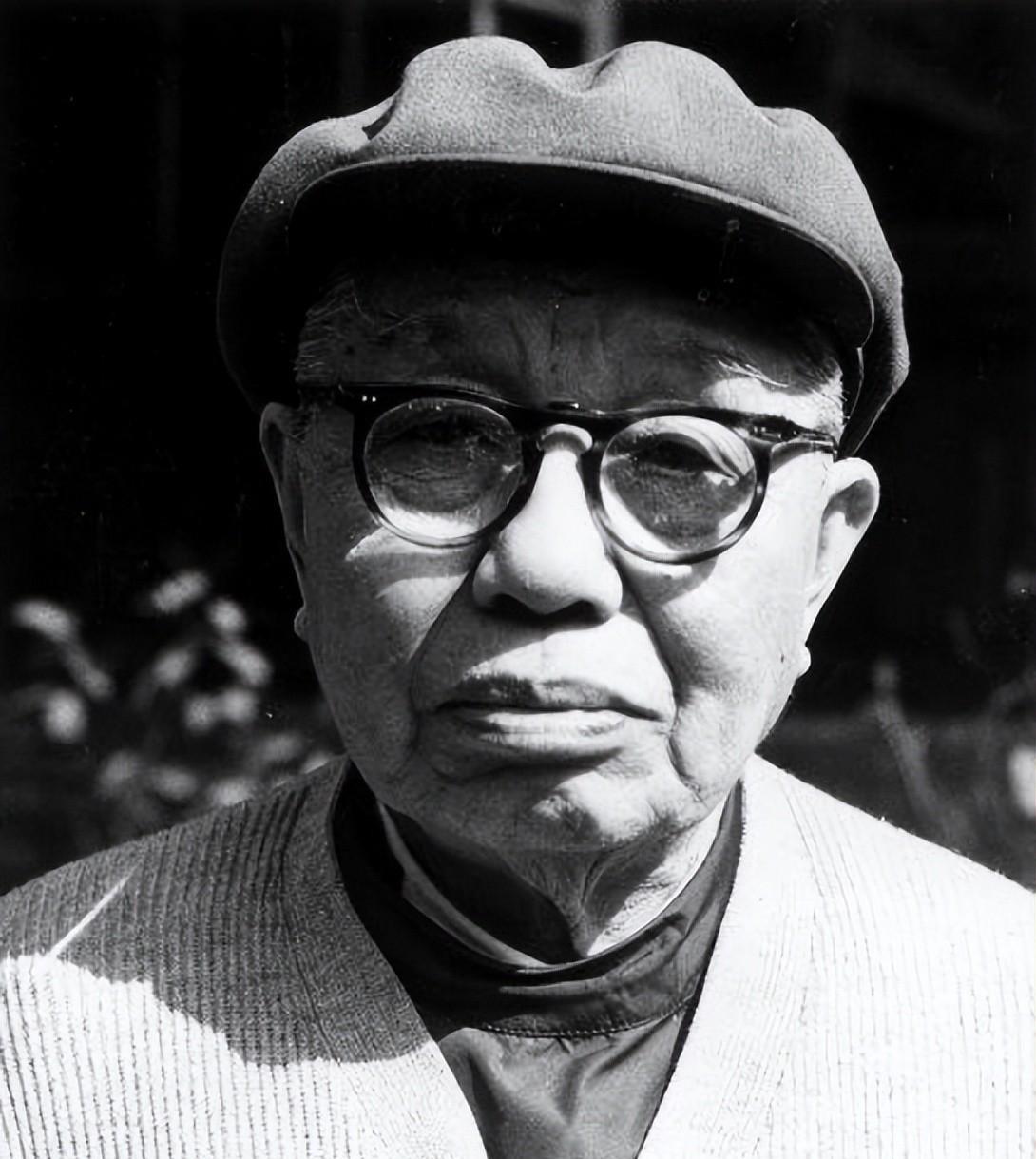

毛主席在博物馆抽烟,陈毅一见,立刻提醒:“这里禁止吸烟。”毛泽东不慌不忙地吸了两口,然后咧嘴一笑,说了四个字:“快活一下。” 屋里的人全乐了。 这句话轻松得像一句调侃,可知道毛的人都懂,他抽烟,从来不是单纯的“放松”,也不是为了“好抽”。 那是他一路革命走来,和烟打下的深厚交情。 香烟跟他一起熬过山林、渡过险滩、翻过无数政治暗礁,是战友,也是影子。 从井冈山到中南海,香烟始终没走远。 早在井冈山时期,他就跟香烟结下了不解之缘。 白天动荡,夜里静,他常常通宵达旦地看材料、写文章,屋里灯光昏黄,桌上烟雾缭绕。 那时候没人讲香烟致癌,讲的是“提神”。 战士们都觉得这是一种习惯,甚至是一种“有用”的习惯。 他也没讲究过烟的牌子,百姓递来的土烟他照抽不误,哪怕呛得咳嗽,也照单全收。 谁给都接,谁抽都能搭话,久而久之,大家都说毛泽东“吸百家烟”。 不光是亲民,更是一种下意识的沟通方式。 群众围着他,他不端着,也不讲官腔,抽着烟拉着话,场面总是热乎的。 抗战那会儿更不用说,香烟紧俏得很,毛泽东根本挑不了。 他抽的有时候是土烟,有时候是旱烟,有时候干脆拿废纸卷点烟叶抽。 条件苦归苦,但只要还能抽两口,就好像人还能撑下去。 他最让人意外的一次“收烟”,是1945年去重庆跟蒋介石谈判。 当时所有人都以为他撑不了,毕竟他一天一听烟,50支打底。 但整场谈判下来,一支没抽。 蒋介石后来感慨:“这个人不能轻视。”那不是简单的自律,那是一种谈判姿态,是政治的气场。 用不抽烟来表态,这一招,不狠,却稳。 建国之后,毛泽东的烟瘾没减过。有时甚至是一边批阅文件一边连抽好几支,有人说,他很多重要的想法、理论、决策,都是在烟雾缭绕中冒出来的。 美国作家特里尔曾评论,说全世界没哪个国家的领导人像毛这样爱抽烟。 确实,他也试过戒。 1950年代开始戒过一阵,还听苏联人说,如果斯大林戒了烟,可能就不会死那么早。 毛听了以后也动了心思,但没撑多久就复吸了。 有一年,陈毅来中南海游泳池,毛递给他一支烟,陈毅笑着推了,说自己已经戒了。 毛就点上烟,自己抽了一口,说:“你有决心,我没。” 真正“下狠心”是在1974年,那年他病情明显加重。 咳得厉害,医生说烟不能再抽了。 工作人员特地给他定制香烟,掺了中药,说是能止咳祛痰,可他还是不见好。 一次、两次,他望着烟盒叹气,最后干脆让人把所有烟具收走,从此不再抽。 他那时已经知道,这不仅是对健康的交代,更是对人生阶段的一种告别。 他这辈子太熟悉香烟了,熟悉到看一眼就能知道里面剩几根,可就在他生命最后两年,他连一口也没再碰。 刘少奇的烟瘾也不轻,但他抽得比毛要“规矩”得多。 最突出的,是“节俭”。 在安源煤矿搞工人运动的时候,他月薪不过十五块钱,还得交党费。 烟盒一空,他就把抽剩的烟头攒起来,等哪天断货了,重新卷一卷再抽。 他不是舍不得花钱买烟,而是不愿意“开口”。 有一次,保卫员看不下去了,提前替他领了下个月工资买了烟。 他知道后,不但不感激,反而板起脸把人训了一顿,说大家的规矩不能因为他是领导就破了。 这种节俭,不是一时兴起,是贯穿始终的。 后来到西柏坡,每月津贴三块,他交完一块党费,剩下两块全拿去买烟,也从不多领。 有一回烟抽完了,警卫员怕他熬夜受不了,就偷偷买了一包瓜子给他顶一顶烟瘾。 他没谢,反而板起脸问:“哪来的钱?不能乱花。”建国之后经济条件好转,他仍旧只抽“大前门”,别人请他抽“中华”他笑着拒绝,连毛泽东递他“云烟”,他都只是闻了闻,自己还抽原来那种。 等到生命后期,他们一个个都主动把烟放下。 不是因为烟味变了,而是因为人变了。 烟瘾收不住的时候,背后其实是情绪在顶,是疲劳在逼。 但真正到了收的时候,他们没有谁念念不舍。 他们把烟灭了,也把一个个激烈的历史阶段封进了时间的烟盒里。从此不再打开,也不再重来。