1974年,陈毅夫人张茜病重弥留之际,盯着三个儿子只说了一句话:“妹妹不出嫁,你们谁也别分家!”一句话震住全场,也彻底改变了陈家兄妹此后几十年的命运。

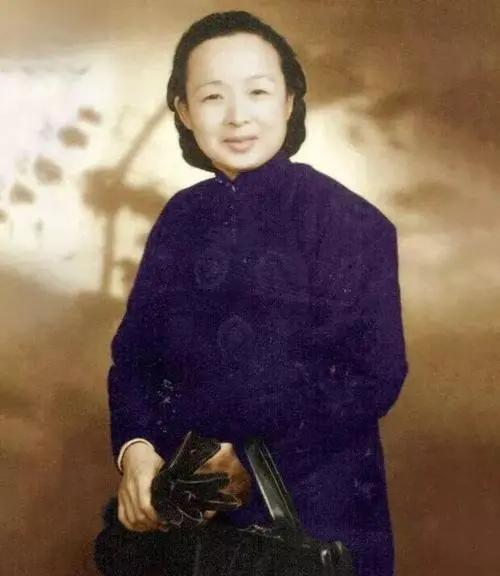

1974年,陈毅元帅的夫人张茜病榻前将三个儿子唤到身旁,嘱咐道必须等妹妹成家后才能分家。

这份临终牵挂落在了小女儿丛飞身上,她也叫陈珊珊。

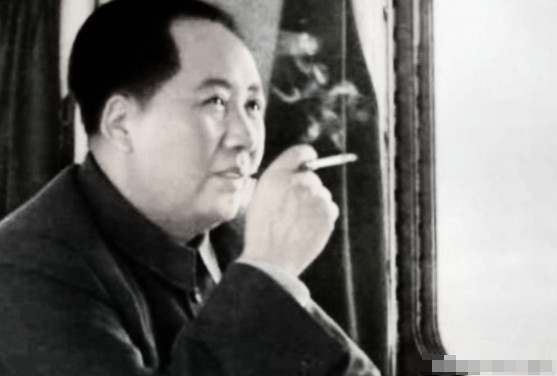

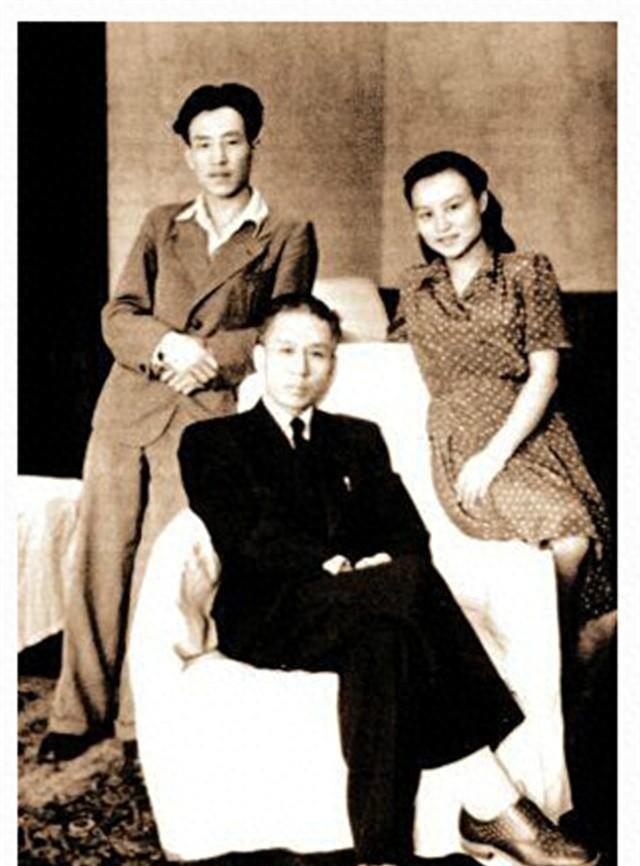

陈家是革命家庭,陈毅元帅与张茜育有三子一女。

大儿子叫陈昊苏,二儿子陈丹淮,三儿子陈小鲁。

小女儿陈珊珊1950年出生,是家中唯一的女孩,也是最年幼的孩子。

比起战争年代出生的哥哥们,陈珊珊出生在和平年代,自然受到父母更多宠爱。

这份宠爱也让元帅夫妇在女儿前程问题上产生了分歧。

陈珊珊小学毕业时,父母在升学问题上争执不下。

母亲张茜是新四军战地服务团出身,能歌善舞,希望女儿继承她的艺术道路。

张茜在女儿年幼时就教她弹钢琴、拉小提琴,盼着她报考解放军艺术学院。

父亲陈毅时任外交部长,看到国家急需外语人才,外交学院附属中学正在招生,便坚持要让女儿学习外语。

两种意见僵持不下时,陈毅元帅的意见占了上风。

陈珊珊最终进了外交学院附属中学。

多年后已成为外交官的陈珊珊坦言,是父亲为她规划了人生方向。

陈毅特意买回许多英语唱片,女儿跟着反复练习发音。

张茜虽然最初反对,看到女儿认真学习也转变了态度。

然而外语学习刚起步,1966年局势突变,学校停课,陈珊珊只得回家待着。

面临上山下乡和参军两条出路,陈毅却力排众议让女儿留在家里学外语。

这位父亲坚定认为国家终会需要外语人才,叮嘱女儿在风暴中坚守学业。

可时局终究难以抗衡,1968年陈珊珊还是选择参军,进入北京军区某医院当护士。

参军后她改名丛军,但心底始终未放弃外语学习。

1971年,丛军到北戴河探望病危的父亲。

胃癌晚期的陈毅元帅依然记挂女儿学业,让女儿不要松懈外语学习。

母亲张茜此时态度也转变了,特地拿出英文版医学教材辅导女儿。

丛军后来回忆,当时自己差点放弃外交官的梦想,却不知转机即将来临。

1972年陈毅元帅病逝后,张茜在医院偶然得知周总理指示外交部选拔翻译人才外派留学。

她立即想到符合资格的女儿,不顾病体衰弱坚持让丛军出国留学。

临行前张茜自知时日无多,提笔为女儿写下离别诗,其中"汝父叮咛句,句句是真知"饱含了夫妻俩对女儿外交梦想的托付。

命运的巧合令人感叹,1919年18岁的陈毅远赴法国勤工俭学,半个世纪后22岁的丛军也踏上留学路。

1974年母亲病逝时,丛军正在异国求学。

后来她才得知母亲临终前特意叮嘱三兄弟"定要等妹妹成家方能分家"的遗言。

三个哥哥严守嘱托,1977年凑钱帮丛军办妥婚礼。

婚后第二年改革开放启动,丛军立即申请赴美攻读国际关系硕士。

丛军没有辜负父母期望。

进入外交部后从翻译做起,凭借过硬业务能力逐步晋升为司长。

她的出色履历中还包括一项荣誉,新中国首批女大使之一。

丈夫王光亚是她留英时的同学,两人志同道合在外交战线携手并进。

当鬓发斑白的丛军回望人生时,她最感激父母的远见卓识:"在特殊年代依然支持我学习外语,让我能实现外交理想。没有他们的坚持,就不会有我的今天。"

这份在风雨飘摇中坚守的教育信念,最终在共和国外交史上绽放出灿烂花朵。