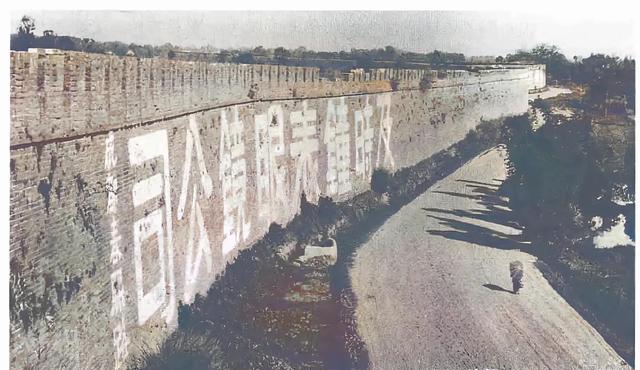

1931年一名德国飞行员拍的四川成都,令人震撼!长方形的老城,城墙清晰可见。城外是一眼望不到边的新城。30年代的成都,是当时中国最富有的城市之一,人口有80万。 1931年的成都,是一座承载了千年历史却又充满新生机的城市。德国飞行员武尔夫-迪特·卡斯特尔-吕登豪森(Wulf-Dietrich Graf zu Castell-Rüdenhausen)驾驶双翼飞机,带着徕卡相机飞越成都上空,留下了这座城市最后的全貌记录。他出生于1905年的柏林,家住尼施礼茨湖畔的庄园,从小痴迷飞行和探险。1926年,他考取飞行执照,加入德国汉莎航空公司,后来被派往中国,参与欧亚航空公司的航线开辟工作。1933年至1936年间,他在中国的航拍任务覆盖了多个城市,但成都的规整城墙和繁华市井让他印象深刻。他的照片不仅用于绘制航空地图,还为后人留下了研究中国城市史的宝贵资料。卡斯特尔在成都停留期间,住在城外一栋租来的小楼,每日清晨前往临时机场,检查飞机和相机后起飞。他的工作充满挑战,强风和颠簸是常事,但他始终专注,确保镜头捕捉到城市每一个细节。 成都的老城在卡斯特尔的照片中呈现出长方形轮廓,城墙周长约11公里,始建于三国时期,经过历代修葺,至清代形成内外城格局。内城称为少城,主要居住满人,外城则是汉人聚居区。城墙上有东、南、西、北四座城门,迎晖门、通惠门等城门楼高耸,箭楼威严。城墙用青灰色砖石砌成,部分区域因岁月侵蚀出现裂缝和剥落。清乾隆年间,朝廷拨款60万两白银修葺成都城墙,远少于西安城墙的150万两,修缮规模有限。这反映了清廷对西南地区的财政投入不足,但也说明成都城墙的损毁程度相对较轻。城墙脚下,南河静静流淌,河畔一棵两百多年的皂角树成为地标。城内的蜀王府始建于三国,布局仿若小型紫禁城,琉璃瓦和石狮彰显其历史地位。 城外的新城展现了成都的活力。春熙路一带商铺林立,绸缎庄、茶肆、洋货店挤满了交易的市民。新城的洋楼采用红砖和木质窗框,带有西洋风情,与少城的清代宅院形成对比。成都人口约80万,经济繁荣得益于四川盆地的地理优势。气候温和,土地肥沃,河流纵横,物产丰富,让成都成为中国西部最具活力的城市之一。卡斯特尔的照片还记录了城外的兵工厂,烟囱冒着白烟,象征着城市向现代化的过渡。他的镜头捕捉到传统与现代的交汇:古老城墙守护着历史,新城街道预示着未来。 卡斯特尔的航拍任务结束后,他于1936年返回德国。他的照片被送往地理学会,部分用于航空地图绘制,部分整理成《飞越中国》一书,于1938年出版。书中成都的影像尤为引人注目,展现了老城的壮丽和新城的生机。回到柏林后,卡斯特尔继续从事航空工作,但健康状况逐渐恶化。1939年,二战爆发,他因身体原因未参战。1943年,他因病在汉堡去世,享年38岁。他的照片成为成都历史的重要见证,提醒后人这座城市曾经的辉煌。 成都的城墙未能长久保存。1965年起,城墙被大规模拆除,仅剩北教场一带不到一公里的残垣断壁。蜀王府、少城的清代建筑群、宽窄巷子的中西合璧宅院相继被拆,代之以现代楼房。南河畔的皂角树虽幸存至今,但周围的古城风貌已消失。九眼桥、拱背桥等历史遗迹也在城市化浪潮中被毁。成都的“小北京”称号逐渐淡出历史,只剩卡斯特尔的照片诉说当年的繁荣。

评论列表