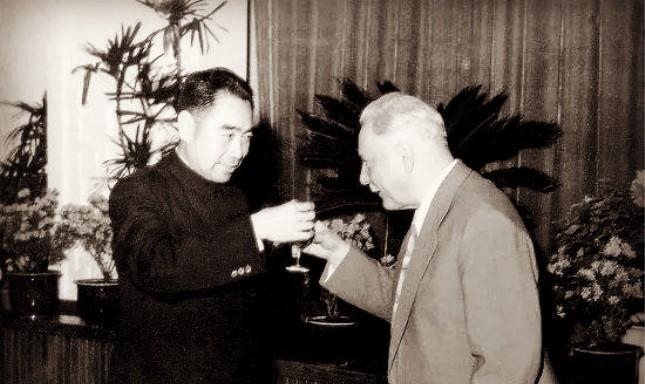

“解放军从哪儿找来这么个怪物?”上世纪80年代,苏联国防部长听说他手下17个将军,在酒桌上,竟然干不过一个中国军人,气的火冒三丈。 1980年代末,中国空军装备老化问题日益突出,当时主力战机还是歼—6和歼—7,面对周边国家不断升级的空中力量,技术代差越来越明显,军方迫切需要引进先进战机,目光投向了苏联刚刚服役的苏—27。 这款被北约称为“侧卫”的重型战斗机,航程远、载弹量大,雷达性能也比当时中国装备强出一大截,但苏联人并不愿意轻易出手,他们更倾向于推销米格—29这样的中型机,价格便宜但性能有限。 负责这次采购谈判的是空军副司令员林虎,这位将军有着特殊的身份背景,父亲是俄国人,从小就会说俄语,对苏联军人的脾气性格了如指掌,他知道光靠正式渠道很难打动苏联人,必须想些别的办法。 经过几轮试探性接触,林虎发现苏联代表团里有几个人对苏—27的态度很微妙,他们既不明确拒绝,也不正面回应,总是用“技术还不够成熟”之类的话搪塞,这让林虎意识到,问题可能不在技术层面。 1989年春天,双方在北京举行了最后一轮正式会谈。苏联代表团团长是个白发苍苍的老将军,曾经参加过卫国战争,他在会上再次强调,苏—27暂时不对外出售,建议中方考虑其他型号。 就在谈判陷入僵局时,那位老将军提出了一个意外的建议,他说既然正式渠道走不通,不如用“战士的方式”来解决分歧,具体来说就是双方各派代表进行一场“友谊比赛”,胜者有权重新讨论合作条件。 所谓的“友谊比赛”其实就是拼酒,在苏联军队里,能喝酒往往代表着男子汉气概,也是衡量一个人意志力的标准,林虎当即表示同意,但心里其实有些忐忑,毕竟苏联人的酒量是出了名的。 比赛安排在钓鱼台国宾馆的一个包间里,苏联人来了5个代表,都是身材高大的军官。中方这边,林虎带了两个人,其中一个是年轻的翻译官小王,看起来文质彬彬,完全不像能喝酒的样子。 开始几轮,双方你来我往,气氛还算融洽,但随着酒量增加,苏联人的优势开始显现,他们个个面不改色,反观中方这边,除了小王还能坚持,其他人都有些吃力了。 小王的表现让所有人大跌眼镜,这个平时话不多的年轻人,一杯接一杯地跟苏联人对饮,而且越喝越精神,到了第十轮,苏联代表已经倒下三个,剩下的两个也开始摇摇晃晃。 最后一个苏联军官是个大胡子上校,他红着眼睛要跟小王“决一死战”,结果这一杯下去,上校直接趴在了桌子上,小王则稳稳当当地坐在那里,脸色微红,但思维依然清晰,苏联代表团团长虽然没有亲自下场,但看到这个结果也是哭笑不得,他拍着小王的肩膀说:“你们中国人真是让我们刮目相看。”按照事先的约定,他同意重新讨论苏—27的问题。 事后才知道小王其实是东北人,从小跟着父亲学会了喝酒,更重要的是他有个绝招:每次喝酒前都会吃一些特制的解酒药,这是他从中医那里学来的秘方。 这场酒局的效果立竿见影,几个月后,中苏正式签署了苏—27引进协议,首批24架战机于1991年底交付中国空军,这些飞机被命名为歼—11,成为中国空军主力战机之一。 苏—27的引进不仅填补了中国空军的技术空白,更重要的是带来了全新的设计理念,中国工程师通过研究这款战机,掌握了现代战斗机的核心技术,为后来的自主研发打下了基础。 那个在酒桌上立功的小王,后来成了军中的传奇人物,同事们都叫他“酒仙”,但他本人对这个外号并不在意,他说能为国家做点贡献,比什么称号都重要。 林虎将军在回忆这段经历时总是说,外交有时候需要创新思维,正规渠道走不通的时候,不妨试试其他方式,当然前提是要了解对方的文化背景,知道什么方法最有效。 这个故事在军内流传了很多年,也成了中苏军事合作史上的一段佳话,它告诉我们,有时候最简单的方法往往最有效,关键是要找对切入点。 如今的中国空军已经装备了歼—20等先进战机,技术水平今非昔比,但那些年为了获得先进技术而付出的努力,依然值得我们铭记,每一次突破都来之不易,背后都有无数人的智慧和汗水。 信源:观察者网. 空军原副司令林虎中将去世 曾70岁驾苏-30飞出眼镜蛇机动. 中华人民共和国国防部