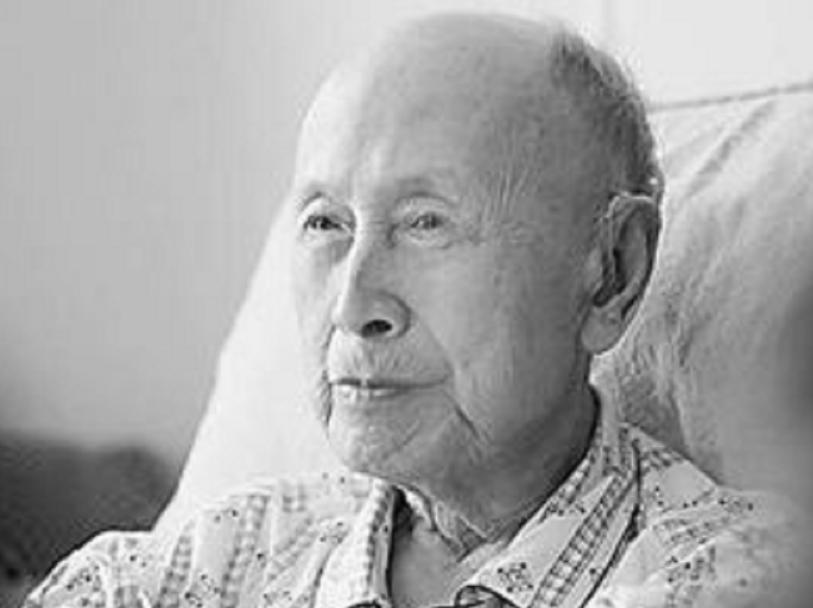

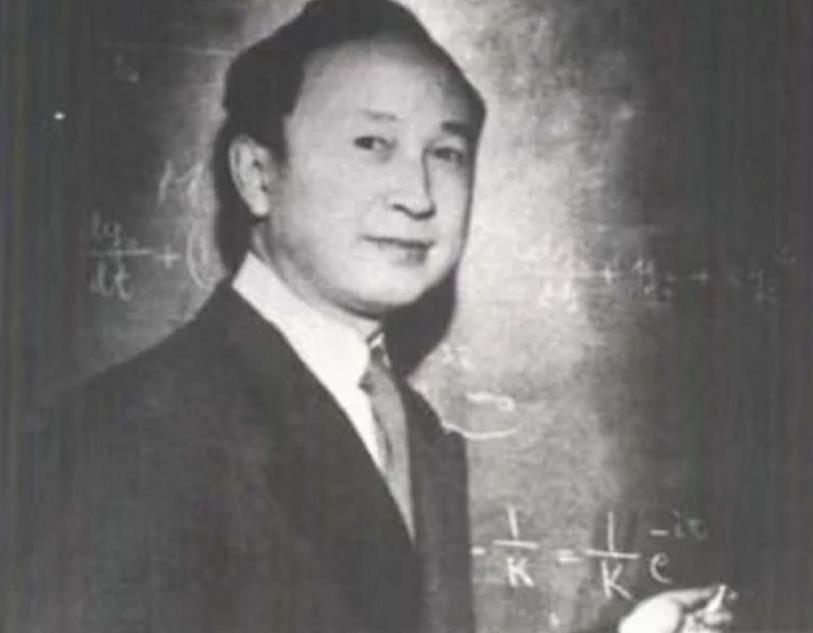

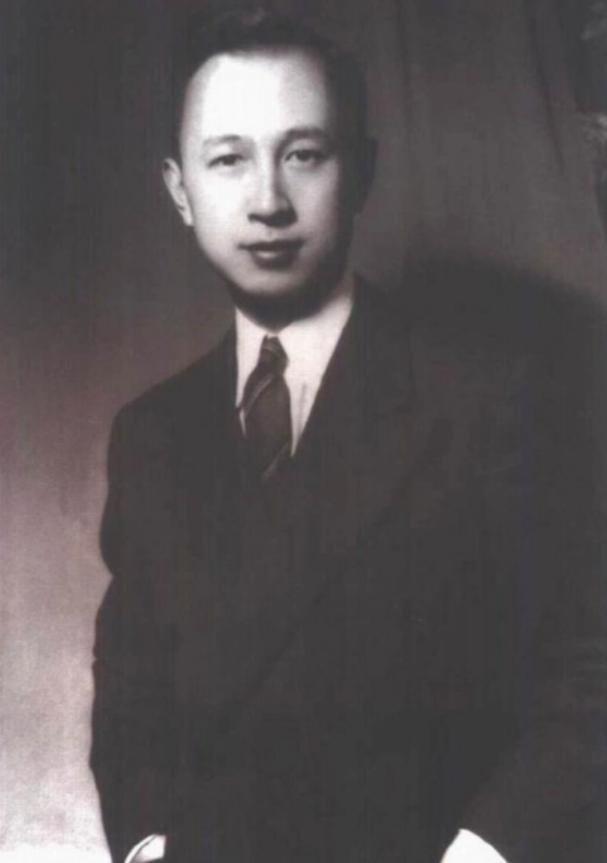

1985年,美方邀请钱学森进行访问,钱学森婉拒:我不宜再去美国 “1985年4月的一天,北京,基沃思轻声说:‘钱先生,如果能赴美领奖,我们十分荣幸。’”短暂寒暄后,钱学森只是微微一笑,随即摇头。消息很快传出——他拒绝了美国科学顾问带来的优待与勋章。很多人疑惑:中美已经恢复交往,为何他依旧说“不宜再去”?答案藏在半个世纪的跌宕曲折之中。 彼时的中美科技界往来愈发频密。美方抛出的是国家级荣誉与象征性道歉,甚至承诺如若钱学森不便动身,可将勋章送抵北京。表面看是诚意,实际上也带着某种对过去失误的补救意味。然而,对钱学森来说,个人遭遇与民族情感早已紧紧缠在一起,去与不去从来不是简单的行程安排。 时间回溯到1934年夏天的黄浦江口。23岁的钱学森站在邮轮甲板,望着渐行渐远的上海滩,心里默念:“学成之后,我一定回来。”那时的中国内外交困,他深知唯有科学能塑造真正的自强。正因为这个初心,他后来无论顺境逆境,都不曾动摇过归国的念头。 留美之初并不顺风顺水。麻省理工学院的课堂上,某些教授对亚洲面孔保持距离,实验室的资源分配更是有意无意排挤外国学生。钱学森索性泡在图书馆与车间,每天埋头十多个小时。久而久之,助教、同学发现那个性格温和的中国小伙,在空气动力学的推导上总能给出让人惊讶的解法。 转入加州理工后,他遇到了赏识他的冯·卡门。两人既是师徒,更像辩友。有人回忆,两人吵起学术来旁若无人,可第二天又一起讨论新思路。正是这种针尖对麦芒的氛围,让钱学森在短短几年里完成了两篇博士论文,拿下航空与数学双博士,成为美军、NASA都盯上的青年才俊。 二战尾声,美国军方加紧发展喷气与火箭领域。冯·卡门受聘主持机密项目,钱学森则主张把基础理论放在首位,他提议建立喷气推进实验室JPL。没多久,他被任命为理论组长,手握大量数据和前沿方案,成为真正的核心人物。搞科研的都清楚,这意味着接触到最高等级的技术机密。 然而,1949年10月,天安门城楼上那声“中华人民共和国中央人民政府今天成立了”的宣告,像一束光划破太平洋的距离。钱学森几乎立刻决定回家。有人提醒他:“你知道得太多,美国不会放你走。”他只回答四个字:“非走不可。” 果然,美国海军次长金贝尔很快下令限制其出境。随后FBI介入,以“可能泄露军事秘密”为由吊销许可。1950年8月,他被带到洛杉矶外海的特米诺岛拘留所。那段时间,他丧失声音,整天写在纸上跟妻子交流。对一位顶尖科学家来说,这既是羞辱,也是消耗意志的折磨。 外界并未沉默。《洛杉矶时报》《纽约先驱论坛报》等纷纷撰文,指责政府违背法治原则。与此同时,万里之外的新中国高层密切关注。周恩来向国际社会亮明立场:必须无条件释放钱学森。外交与舆论多线施压,最终美国选择了交换——中国释放11名美军飞行员,美方放行钱学森。 1955年9月17日,旧金山港口。登船前,美国记者再次追问:“博士,将来会回来吗?”钱学森斩钉截铁:“绝不。”这不是情绪化的宣言,而是基于个人遭遇、制度信任以及民族利益的综合判断。他深知,只有彻底断念,才能全心投入新中国的国防事业。 回国后,他很快递交《关于建立我国国防航空航天工业的意见书》。文件并不长,却条理分明,从组织架构到人才储备,再到试验设施,一应俱全。聂荣臻看完直呼“及时雨”。短短四年,导弹研究从零起步;1964、1967年,原子弹、氢弹相继成功;1970年,“东方红一号”把中国歌声带入太空。外界感叹奇迹,他却常说:“团队的力量远胜个人。”话虽朴素,却点明了国家体系优势。 进入70年代,中美关系缓和,科技交流按下重启键。很多美籍华人科学家劝他“回去看看吧,时代变了”。钱学森笑而不答。他并不仇恨美国社会,其中不少同行依旧互寄论文、互赠模型,但国家安全与个人尊严的底线不能碰。去美国领奖?他自评“意义不大”。 1985年的那次婉拒,是他对往昔经历的理性回应。若他带着勋章走出机场,舆论焦点必然落在“个人恩怨化解”,而忽视了新中国艰苦奋斗的整体历程。钱学森明白,科技成就不是某一个名字的光环,而是几代人共同托举的结果。接受勋章,容易被解读为对历史伤痕的轻描淡写,这与他的原则相悖。 晚年,他仍密切关注航天和自动化新动向。看到“熊猫Ⅲ号”机器人演示,他兴奋地叮嘱年轻工程师:“别满足于展示,关键是工程转化。”即便卧病,他也坚持每周阅读最新期刊,并在书页旁写下短评。工作人员整理手稿时发现,他对网络化指挥和无人机概念早有预判,惊叹其视野之前瞻。 2009年秋,钱学森去世,享年98岁。一些外媒再次提及当年那枚未能颁出的“国家科学勋章”。事实上,对于他,一纸证书、几枚奖章从来不是衡量价值的尺度。那段不去美国的坚持,本身就足以说明选择与立场——有的人把个人荣誉放在首位,有的人把民族命运摆在更高处。