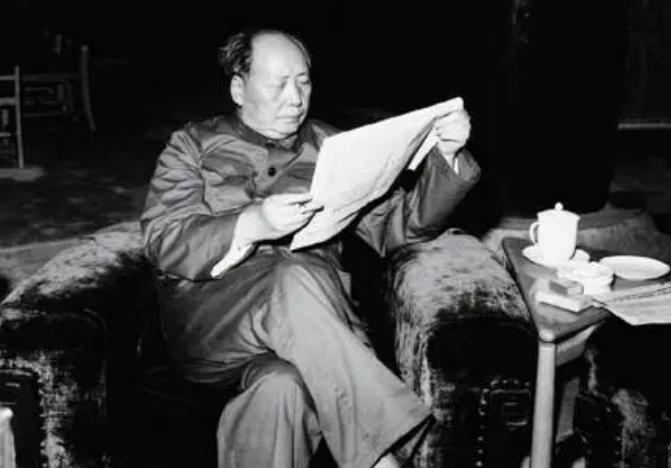

58年毛主席视察辽宁,点名要见自己十弟,市委无奈撒谎:他出差了 【1958年8月31日清晨,抚顺矿区招待所】“十弟在抚顺吧?我想见见他。”毛主席放下茶杯,语调平静,却带着几分迫切。厅里霎时安静,辽宁省委的陪同干部对视了一眼,答得很轻:“报告主席,他……正好出差了。” 临时编的说法,几乎没人敢直视主席的目光。但毛主席只是点头,没有追问,随后自言自语:“万才是个实在人,历来不愿麻烦组织。”说罢,他转身登车,去看望矿工。陪同人员这才松了一口气,内心却更沉重——所谓“出差”,其实是病休。 要理解这句善意的谎言,得把时间拨回几十年。毛家在湘潭韶山虽谈不上显赫,却世代务农尚武。兄弟姐妹十人,按辈分,“石三伢子”毛泽东排行第三,毛泽青最小,整整晚了二十三年。家中老人常感叹:“一个娘胎,隔了两代人。” 1925年前后,三哥返乡组织农运,十四岁的毛泽青已能扛百斤稻谷,见兄长四处宣讲“打土豪、分田地”,血气方刚的少年一句话没说,却悄悄跟着跑腿递纸条。那年冬天,他对母亲说的唯一一句完整的话是:“我跟三哥走。” 南昌起义失败、湘赣大屠杀,毛家也遭浩劫。姐姐毛泽建被捕时,宁死不屈;行刑那天,年仅二十四岁。枪声在韶山冲传开后,毛泽青夜里抱着土墙哭了一宿。自此,家族的血债写进他骨头里。 抗战全面爆发,他已长到一米九五的“大个子”。家乡亲友劝他去省城谋生,他摇头,悄悄踏上北去的火车。临行前只对妻子庞淑谊扔下一句话:“我出去闯闯,多久回不敢说。”那一年,他改名“毛运才”,身上带的唯一证件是乡政府开的小小路条。 延安窑洞里,三哥见到十弟,先关心的不是道路艰难,而是问:“想清楚了吗?革命不包金饭碗。”毛泽青直直地看着兄长:“我就想跟着你打天下,别的不要。”短短一句,定下了此后十二年的征途——从抗大毕业,随八路军奔赴太行,再到晋绥,最后转战西北。 1942年,他随工作组进新疆,盛世才残暴多疑,逮捕大批进步人士,毛泽青九死一生。为避免牵连,他把“运才”再改作“万才”,连字辈都隐去。局面最凶险时,他在牢里咬破手指写下“死不足惜”四字。 新中国成立前三个月,湘潭解放。军邮车把一封薄薄的家书送到庞淑谊手里:“人还活着,军中副连,忙完就回。”十二年没见,丈夫只提到一句职务,外加一句“身体尚可”。庞淑谊抹泪,当晚就赶往长沙。营房重逢,丈夫依旧高高大大,却黑得认不出。她后来回忆:“我喊了声‘运才’,他愣了半天才应,像突然学会说话的木头。” 全国胜利以后,部队调往东北。抚顺煤矿设备陈旧、瓦斯频发,安全科急缺敢拼命的硬汉子,毛泽青主动请缨。有人好心提醒:“你是主席弟弟,完全可以去机关。”他笑:“我弟弟是主席,不等于我就该坐办公室。” 在抚顺,他住石板房、领七级技工工资。唯一的“特权”是一封从北京飞来的家信:“工作要紧,别为家事分心。兄长毛泽东。”这封信后来成了他洗清嫌疑的关键。1951年“三反”运动中,有人质疑他哪里来钱买皮大衣。他没有辩解,只默默递上那张泛黄的信纸——署名、批注、印章俱全。负责审查的同志当晚就写了检讨。 可正因为身份公开,1958年前后,他更加低调。那阵子他胃病严重,高烧不退,仍咬牙出勤。省里得知主席要来视察,准备安排兄弟相见。毛泽青却说:“我这个样子,见了三哥他更操心,不如不见。”市委书记为难:“不见,总得给理由。”毛泽青摆手,“说我出差好了。”就这样,那个清晨的“小谎”诞生了。 巡矿结束,毛主席在车上望向窗外煤灰飘浮的天空,沉默良久,道:“抚顺条件艰苦,他们做得好。”同行的中办工作人员记录下这句话,却没人知道他在想什么。也许是回忆少年时在韶山打稻谷的弟弟,也许是思考如何改善矿工生活。 此后兄弟二人再未谋面。1966年,毛泽青病逝,年龄五十二岁。遗体告别仪式极为简朴,一张白纸写着“毛万才同志”,上面连职务也没标。抬棺的矿工后来感慨:“真没看出来,他竟是主席的弟弟。” 回溯这一连串细节,能够管窥中共建国初期干部管理的一个侧影:严格的公私分明。有趣的是,当事人也把这条原则内化为生活信条——不因亲情求便利,不因苦难喊委屈。辽宁省委那次善意的“出差谎言”,其实是对这条规则的维护。毛主席明知其中曲折,却没追问,同样出于对规则的尊重。 有人问:如果那天他俩见成了,会怎样?或许只是一句简单的问候,“身体可好?”,接着扭头各忙各的。兄弟情深,却被更大的责任包裹。这种克制,很中国,也很那个年代。