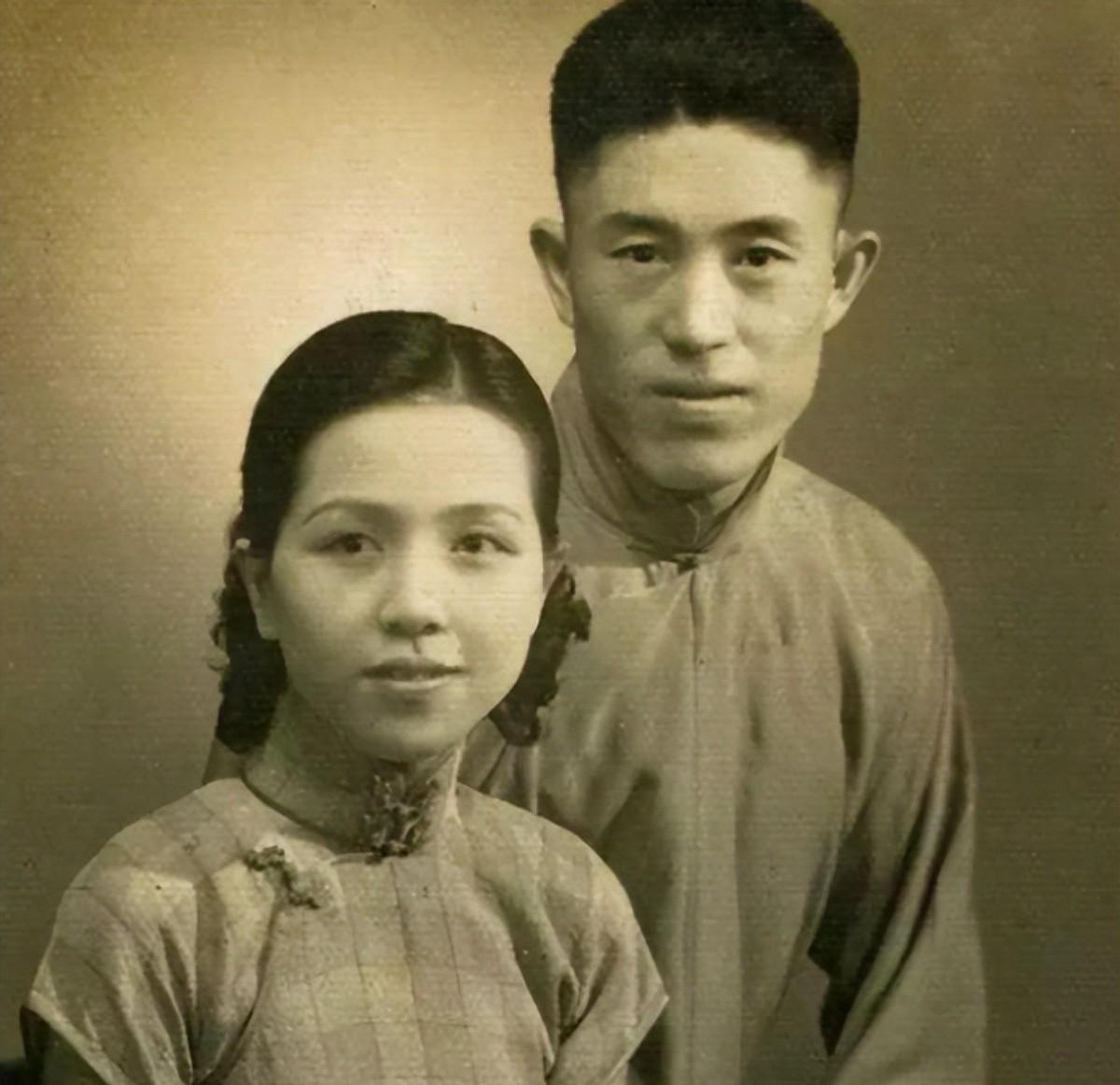

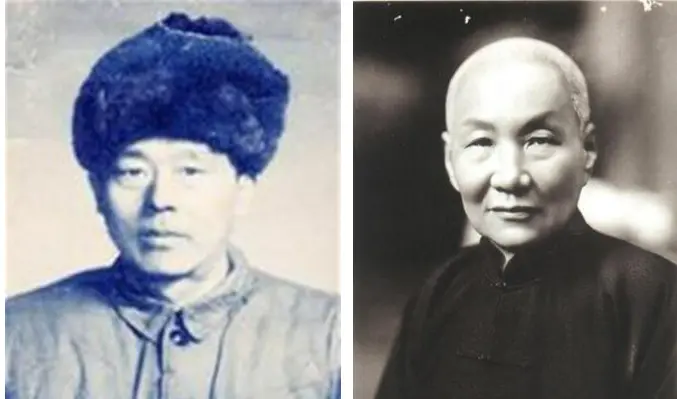

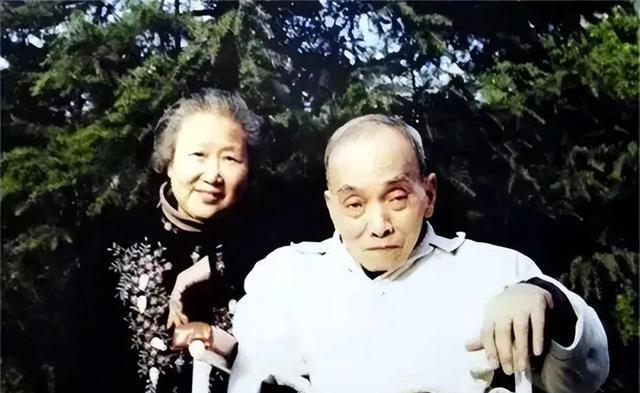

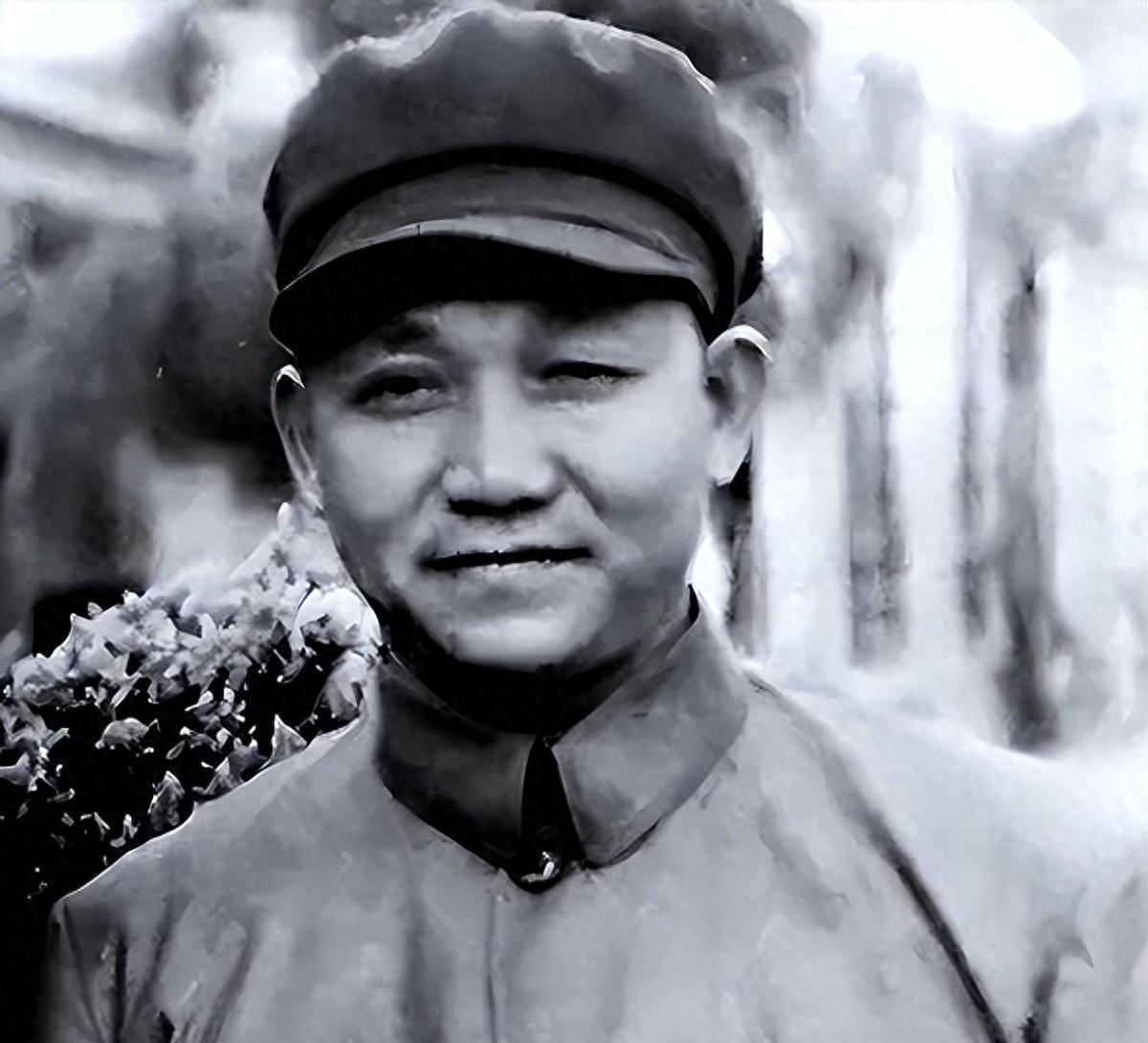

1952年郑洞国出任厅官,妻子嫌他工资低改嫁富商,20年后哭求复婚 “1952年初春的一个夜晚,北京东四的一盏煤油灯下,陈碧莲压低声音:‘一个月二百四十块,你让我在上海怎么抬头做人?’” 郑洞国沉默了几秒,那一刻,他比在缅北迎敌时更无措。就在半年前,他刚被水利部任命为参事,相当于如今厅局级,放在旧日国民党体系里,这种职务属于显赫。然而,新中国刚成立不久,机关干部普遍按统一薪级发工资,讲究“同工同酬”,再加上公家提供食宿,实际到手并不算高。两百多块人民币,在北京够用,在上海却远远算不上“体面”。 回到上海之前,陈碧莲过的是另一套生活:旗袍要在德兴布庄定做,晚餐习惯去跑马厅旁的西餐馆,周末打桥牌,节日看舞台剧。她出身法租界律师世家,大学英文系毕业,自认是摩登女性。郑洞国在抗战、缅甸战役中养成的简朴作风,与她眼中的“生活品质”存在天壤之别。 有人说感情里的裂缝多半始于琐碎,其实更多是观念。陈碧莲认定“能力与收入成正比”,而郑洞国看重的是“国家需要什么我就做什么”。水利部参事的权责,在于勘探重点河段、审核大型水利方案。技术性强、政治性更强,但绝不是捞钱的位置。 值得一提的是,那年国家刚敲定“一化三改”总方针,中央实行工资制改革,参照苏联的职务等级,郑洞国被定为五级,工资240元;而当时上海南京路上一件洋呢大衣要将近50元,一双进口皮鞋30元。换算下来,陈碧莲觉得自己的衣柜一个季度就能花光丈夫全部薪水。 短短三个月,两人争执不断。一次吵到深夜,陈碧莲摔门而出:“我不想跟寒酸生活纠缠一辈子。”第二天她收拾行李直奔沪宁线火车站。郑洞国站在站台,没追。他知道情感刀口绷得太紧,拉扯只会溅血。 那场离婚,手续办得相当“文明”。民政局工作人员提醒:多数国民党旧军官的婚姻存续状况复杂,最好双方再考虑。郑洞国摇头:“她志不在此,强留无益。”协议签成,房产存折分割清楚,陈碧莲当场签下“自愿赴沪,日后概不追索”。 上海的富商庄立先进入陈碧莲的世界,不过半年便迎她进门。庄家做的是外贸边角料生意,靠韩战出口替代零配件赚了一笔。外界看来风光,可内部账目经不起查。1955年底,国家整顿公私合营,庄立先被判偷税漏税,入狱七年。 富商倒塌的速度,几乎让陈碧莲来不及更换信纸。她卖掉首饰,搬进弄堂底楼,用流利英文教附近航运公司职员练口语。收入虽不差,但比起过去的珠光宝气无异云泥。更要命的是,庄立先出狱后体弱多病,1963年肺炎去世,留下若干债务和两个尚未成人的孩子。 这时候,郑洞国却在北京越干越实。水利部内部多次开会,他提出“河道整治与灌区结合”思路,被李富春拍板推广。随后,国防委员会邀请他担任委员,参与国防工程西迁研究。昔日国民党将领中能获得这份信任的,不足十人。有人揶揄:那点工资,图啥?郑洞国笑道:国家信得过,我够用。 1966年,“文革”风暴席卷机关,郑洞国同样受到冲击,被下放江西干校。条件艰苦,吃的是番薯叶,他却常安慰同伴:“命比当年缅北好。”顾贤娟——干校卫生员,后来成为他第三任妻子,也正是在这段艰难岁月里,陪他种菜、挑水、熬夜写《滇缅路运输史料》。 1969年春,“干校大合唱”结束,郑洞国回到北京,再次参与长江流域规划。与此同时,远在上海的陈碧莲,一场风寒拖成肾炎,输液时从小护士手里接过一份《人民日报》,才知道郑洞国已重返岗位,“研究南水北调”赫然标题。她心头一热,想起自己二十年前的狠话,一股悔意冲上来,“我真不该只盯着工资。” 1972年,陈碧莲托人把一封信递到北京。信开头是三个字:“阿国哥。”落款处,她写道:“人生荒诞,愿共白首。”简短又含泪。郑洞国读罢,叹息良久,把信折好放进抽屉,没有回。 子女成了中间人。陈碧莲与郑洞国所生的长子此时已在部队服役,探亲时带着母亲的口信:“爸爸,妈妈后悔了。”郑洞国沉默,过了会儿只说一句:“孩子,你妈有她的路。” 不得不说,这种场合比战场还难熬。郑洞国既要顾惜对方的自尊,又明确自己新家庭的边界。他告诉儿子:“你照顾好母亲,这是孝道;复婚不可能,这是原则。” 之后不久,顾贤娟建议:“老郑,把信还给她吧,她心里就有数了。”郑洞国点头,让人把信原封寄回上海。信封上只写了四个字——“各自珍重”。态度坦然,却斩钉截铁。 陈碧莲拆开信,一时失声痛哭。那天晚上,她对女儿说:“世上最奢侈的,是失去后才懂的平淡。”第二天,她继续去外企教英语,像什么都没发生过。 历史没有假设。假如当年陈碧莲接受北京的“清贫”,或许两人会携手见证新中国水利工程的壮阔,也或许依旧会为琐事争执。可事实是,她选择了另一条岔路。岔路尽头狼藉,再想回头,已成昨日的站台。