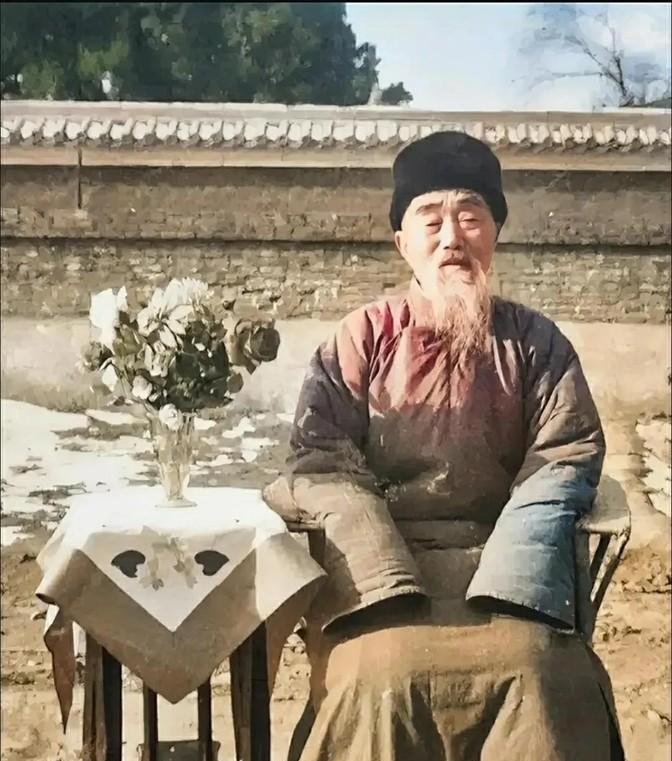

1966年,一群红卫兵打着“打倒鬼神论”的口号挖了蒲松龄的墓!打开棺材后,发现棺内合葬一男一女,陪葬的只有一部已经碳化的书籍,不见金银寒酸至极![凝视] 1966年8月,山东淄川蒲家庄的后山响起铁锹敲击声,红卫兵们围住一座普通土坟,砸碎了雍正三年立下的“柳泉蒲先生墓表”石碑。这场破四旧行动,意外打开了《聊斋志异》作者蒲松龄的棺木。 棺椁里没有想象中的金银财宝,只有几枚印章、一根断成三截的铜烟袋,还有一本神秘的碳化书稿。当这本书稿接触空气时,瞬间化作黑色碎片飘散在风中,只有目击者隐约看到封面上的几个字。 这些朴素得令人心酸的陪葬品,恰恰是蒲松龄贫困一生的真实写照。19岁时他连中县试、府试、院试三元,风光无限。但此后屡试不第三十多年,直到72岁才混了个“岁贡生”的虚名。 他在诗中自嘲“搜肠啖冷芋,呵笔写寒星”,靠给富人家教书换口饭吃。妻子刘氏经常要挖野菜充饥,日子过得紧巴巴的。但正是这种穷困潦倒的生活,反而激发了他惊人的创作灵感。 蒲松龄常常蹲在村口的柳泉边,用窝头换取过路商贩和行人讲述的奇闻异事。四十年如一日地收集素材,最终写出了491篇《聊斋志异》。这些狐仙鬼魅的故事背后,藏着的全是对现实社会的不满和控诉。 那本在棺木中风化的神秘书稿至今是个谜,有知青声称瞥见扉页写着“西周生辑”几个字,学者们推测这可能是《醒世姻缘传》的早期版本。巧合的是,这部小说中对官场腐败的描写,与蒲松龄科举路上遭遇的考官索贿经历高度吻合。 更有趣的是,2003年一场暴雨冲垮了当地乱坟岗,意外出土了一枚康熙通宝。这枚铜钱背面的满文被人为磨改过,让人联想到《聊斋》中《席方平》一篇描述的“阴司贿钱”情节。 当年掘墓后,蒲家后人趁着夜色收拾遗骨时,竟然看到一只赤狐窜过坟头,尾尖的白毛在月光下格外显眼。这一幕仿佛《聊斋》中《青凤》的情节重现,让人不禁怀疑是否真有灵异存在。 如今在蒲松龄纪念馆里,那根复原的铜烟袋上还能看到深深的焦油痕迹,四枚印章在灯光下散发着幽暗的光芒。当年一位红卫兵私藏了蒲松龄用过的宣德炉,多年后良心发现归还给纪念馆。 检测发现这盏古灯里的灯油含有特殊松脂成分,恰好与《聂小倩》中提到的“妖物畏此火”的描述相符。这些跨越三百年的实物,比任何文字都更生动地证明着一个道理:真正锋利的批判之声,往往来自最底层的寒门才子。 蒲松龄用一生的贫困换来了文学史上的不朽地位,他笔下那些会说话的狐狸、多情的鬼魅、善良的花妖,其实都是他对美好生活的向往和对黑暗现实的抗议。每一个超自然的故事背后,都隐藏着一个真实的人间悲剧。 那些在官场摸爬滚打的读书人,那些被权势欺压的平民百姓,那些为了功名利禄不择手段的小人,都在《聊斋》的世界里得到了或惩罚或拯救。蒲松龄用鬼神的力量,完成了现实中无法实现的正义审判。 最讽刺的是,这位以鬼狐故事闻名的文学家,死后二百多年竟然因为笔下的“封建迷信”遭到破坏。历史的荒诞性在这一刻达到了顶峰。 站在今天回望那个动荡的年代,我们不禁要问:如果那本神秘的碳化书稿得以保存,会不会为中国文学史添上更加精彩的一笔?那些随风飘散的文字里,又藏着怎样的惊世之作? 你觉得《聊斋志异》里的哪个故事最能反映蒲松龄的内心世界?是《促织》里小人物的悲惨命运,还是《席方平》中对阴间官僚的辛辣讽刺?如果蒲松龄活在今天,你认为他会用什么方式表达对社会的观察和思考? 信源: 文化山东丨为百姓执笔——灯塔党建在线